Раскулачивание было преступлением против людей.

Док. 17

Марьина Настасья Федосеевна родилась в 1912 г. в д. Балахоновка нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Лопатина Наталия в 1999 г. (спецэкспедиция фонда «Исторические исследования») (д. Балахоновка)

Я родилась 1912 г. в Сибири. Родители были середняками: две коровы, два коня, чушки. Как строили колхоз, не помню. Помню сами колхозы. Из всей памяти о колхозах осталось, что мы работали, работали. День работаешь в поле, ночью идешь в амбар урожай сортировать или на сушилку зерно сушить. Раньше поля вручную пололи. И дети работали в колхозе. А как же! Знаете, сколько за такую работу мы получали (смеется). Ничего мы не получали! Частушка такая была: «Колхознички-канареечки, проработал год без копеечки». Было даже так, что работали мы, работали, но и 300 граммов хлеба на трудодень не получали. Живи, как хочешь! Сдавали все государству, а себе ничего нам не оставляли. Получали за работу всего один раз в год. Год прошел, а получать нечего!.. Голодали! А в карман даже гороху нельзя было взять. Судили! Были у нас такие случаи. Помню, одна тетенька в кармане фартука натаскала с зерносушилки ведерка два зерна. Так ее судили! Сколько ей дали, уж и не припомню. Судили и за то, что кто-то на работу не выходил. О! Нельзя было не ходить на работу! Я как-то ногу прорубила, когда пни корчевала. Но и с такой раной нельзя было дома сидеть. Это не считалось уважительной причиной. Я ходить не могла, а меня все равно поставили на работу. Правда, поставили в пожарку. Я должна была не только следить, где что загорелось, но и со всем пожарным хозяйством управляться. Я ходить не могу, а коней в пожарке надо напоить, накормить... День и ночь мы в колхозе работали. Больничных нам не давали. Не давали их даже на детей [по уходу за детьми — А.М.]. У меня их пятеро было. Дети же постоянно болеют. Вот двое и умерли. Сначала дочка заболела воспалением легких. Ее нужно было вести в Верхотомку в больницу. Это километров 20–25 от нас будет. Председатель меня не отпустил, сказал, что работать нужно. Девочка моя и умерла. Потом, когда мальчик также заболел, я председателю доложилась, что вести в больницу нужно. Он меня снова не отпустил. Так двоих детей я потеряла. Тогда с работой очень строго было. Попробуй, не выйди! За всю нашу работу мы получали крохи. Сейчас ругаются, что пенсию не выплачивают… Но у колхозников не было пенсии вообще. Старики жили за счет своего хозяйства, чушек держали. Пенсию у нас стали платить, когда совхоз образовался. Всю жизнь работали, работали.

То есть на работу выходить заставляли и стариков: так вот выглядел этот лелеемый некоторыми социалистический «рай». И такая вот была эта бес-платная, то есть оплаченная бесами, медицина: не было у них в селе никакой медицины вообще, а детей везти в больницу председатель, царь и б-г у советских колхозников, дважды, как очень сильно требовалось, не отпустил. Результат: два погибших по вине системы большевиков маленьких ребенка… И это только у одной женщины. А сколько по стране???

Док. 18

N Варвара Ивановна (фамилию просила не называть) родилась в Алтайском крае еще до первой мировой войны. Точную дату не помнит, а в паспорте проставлена, по ее словам, неправильная дата 1914 г. Рассказ записала Филонова Светлана в 2000 г. (г. Кемерово)

Семья у нас была большая 12 человек. Жили мы нормально: было две лошади и три коровы, свой хлеб, лен. Все дети умели ткать, вышивать, ухаживать за домашней скотиной. Наш дом стоял на краю деревни. В нем была всего одна комната, вдоль стен лавки. Отец мой в первую мировую войну попал в плен и четыре года работал батраком на одного немецкого фермера. За это время неплохо выучил немецкий язык. Стал у фермера помощником. Тот предлагал отцу остаться в Германии, не возвращаться в Россию, но он вернулся к нам. Помню, что к новой власти отец относился почтительно, но с опаской и недоверием. Он старался отгородиться от внешней жизни, связанной с этой властью. Но это получалось с трудом. У нас все так к властям относились. На деревенских вечерках можно было услышать такую частушку: «Коммунисты люди чисты, жеребятину едят. Если этого не будет, они Бога матерят». Или вот еще одна: «Колхозник идет, весь оборванный. Кобыленку ведет, хвост оторванный». Бывали частушки и с солеными словами, которые я тебе, девушке, сказать не решусь. Пели их, конечно, скрытно. Но порой осмеливались и на открытое пение. Только потом эти певцы куда-то исчезали. Мы, дети, узнавали об этом не сразу. Постепенно такие частушки слышались все реже и реже. Родители обо всем этом перешептывались. Но разве от нас что скроешь? Поскольку отец познал неволю германских эксплуататоров, был грамотным и даже знал чужой язык, его во время коллективизации поставили раскулачивать односельчан. Отец очень не хотел этим заниматься. Ведь в деревне все друг друга знали: с этим крестился, с тем поженился, с третьим был родней. Поэтому в ночь перед раскулачиванием отец предупредил всех, к кому они утром должны были прийти. Все всё и попрятали. А отец с приезжими из города потом не особо и искали. Дядя мой в ту ночь надорвался. Он прятал зернодробилку, а она оказалась тяжелой. Соседка тетка Наталья неумело спрятала свои вещи, и их сразу увидели. Эта тетка была, наверное, одной из самых бедных в деревне. Составили акт, и всю семью куда-то отправили. Никакого суда, конечно, не было [А ведь и моих также ночью чья-то добрая душа предупредила о раскулачивании. Тем и спасла им жизнь. И в данном случае никакое чего-либо утаивание не спасло бы: дед хорошо умел работать, а потому скотины был полон двор... А времени на сборы было ничтожно мало, а потому собрал дед свою семью — кого за руку, а кого и на руки, и убыл в неизвестном направлении (отцу тогда было 3 года). Понятно, все нажитое трудами десятилетия (первый раз их раскулачивали в 1918 г.) — вновь досталось каким-то еврейским пролетариям, устроившим эту «пролетарскую» революцию в стране русских недотеп — А.М.]. Примерно через месяц после этого отец собрал нас и увез в город Щегловск. Раньше уехать нельзя было, так как это бы вызвало к отцу подозрение. Слава Богу, в деревне отца никто не выдал. Но судьба его была поломана. В городе мы тоже не очень-то свободными были. Я считаю, что раскулачивание было преступлением против людей. Но так думать я стала не сразу. Тогда все так жили. Как-то по-другому жить было невозможно. Да и не знали мы, как это по-другому. Тем более что тогда всюду говорилось, внушалось, что все идет хорошо, все так и надо, все отлично, и дальше будет только лучше. Но жизнь не обманешь! Нынешнее время плохое время! Главное в том, что люди сейчас плохие, злые, жестокие. В наше время люди были другими.

Здесь все же следует оговориться, что бегство в город в те времена спасало не слишком-то и сильно:

«Превращение рабочих в придаток производства началось еще в годы военного коммунизма и соответствовало одному из теоретических положений марксизма (о трудовой повинности при социализме). В годы НЭПа от этого временно отступили. С 1928 г. шло целенаправленное закрепощение рабочих и специалистов. В 1930 г. наркомат труда получил право «перевода квалифицированных рабочих и специалистов в другие отрасли народного хозяйства или в другие местности». В 1932 г. был издан указ, в соответствии с которым за день неявки на работу без уважительных причин трудящийся увольнялся, лишался права на продовольственную карточку и ведомственную жилую площадь (во время голода это имело фактически смертельное значение). Вершиной закрепощения был Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г., который удлинял рабочий день на час, вводил семидневную рабочую неделю, отменял увольнение по собственному желанию. Руководители, не подавшие на прогульщиков в суд, сами подлежали уголовной ответственности. Только в 1956 г. отменили Указ о судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и учреждений и за прогул без уважительной причины» [532] (с. 88).

Док. 19

N Дарья Михайловна (фамилию просила не называть) родилась в 1912 г. в д. Верхотомка нынешней Кемеровской области. Рассказ записал Васильев Максим в 1999 г. (д. Верхотомка)

В нашей семье было восемь ребятишек. Жили богато. У нас было свое большое поле и двор полон скотины. Воспитывались мы сами. Слушались старших. За ослушание было наказание. С раннего детства дети помогали родителям по хозяйству. Мамка наша долго не прожила. Она померла от тифа. Мне было 10 лет, когда появилась мачеха. Она строгая была. Заставляла много и подолгу работать, не любила нас. Но к работе я была привычная, и мне нечего было ее бояться. Мы жили свободно: земля была своя, работать не ленились и никому ничего не были должны. Помню я и гражданскую войну. Для нас она не войной была, а какой-то беготней. Запомнила, как белые солдаты переправлялись через Томь. У всех ружья, шашки. А кони у них падали от усталости. Они их бросили, а новых у верхотомских хозяев забрали. Ехали они будто в Китай с грузом муки и сахара. Стреляли у нас тогда много. Я не понимала, в кого стреляли. Много людей гибло. Наш двор белые обходили, так как на воротах стояла большая буква «Т», что означало «здесь тиф». А когда красные пришли, они во все дома заходили и отбирали все, что приглянулось: скотину, продукты… пожаров в селе было много. Сгорело несколько дворов. Это красные сжигали те дворы, на которых находили белых беглецов. А беглецов этих и хозяев дворов уводили куда-то. Люди говорили, что их расстреливали. А потом все как-то стихло. Пришли новые люди. Да и не люди это были, а батраки. Всякая голытьба в этой кутерьме в люди выбилась… В двадцать шестом году нам свободу дали. Мы могли жить, как раньше жили. Нам сказали, что мы можем заводить скотину, сколько хотим, лес рубить и строиться. Мы вроде бы сразу хорошо зажили. Продуктов стало много. Мы на ярмарку их вывозили. Они дешевыми стали… Но так продолжалось недолго. Власть опять менять что-то принялась. Плохо стало… В двадцать девятом году нас опять власть стала прижимать. Коммуны выдумала. Потом в колхозы всех стали сгонять. Я уже тогда замужем была. Вот тут мы потеряли все! Которые из хозяев хорошо работали и богато жили, их в ссылку отправляли. Кто-то из них в лес убегал. Тем, кого в ссылку отправляли, считай, повезло. А многих из богатых зимой сажали на сани, отвозили в лес и там оставляли. Ни ружей, ни инструментов им брать не разрешали. Сколько их там поумирало! Это все были рабочие-труженики! Говорили, что многие бежали. Может, дай Бог, спаслись?! Которые из деревенских только языком чесать умели, жили в бедности и нищете, те нас и пограбили. Да еще понаехали к нам из голодной России. Всех тружеников и поугробили. Они-то и развезли землю по пустырям. Такая боль у людей стояла от этого! Не прошла она у меня и до сих пор. Мы с мужем поняли, что нас до смерти прижимают. Как-то исхитрились получить справку и сбежали в город. Поселились в бараке. Там и стайка небольшая была, и огородик всего из нескольких соток. Мой муж был лучшим плотником и кузнецом. Отменный ремесленник был. У меня потом второй сын по его стопам пошел, стал кузнецом. Муж работал в заводской мастерской. Целыми днями там пропадал. Устанет, не выспится, да еще по дому какие-то дела делает. А я за хозяйством присматривала да детей воспитывала. Их у меня было девять. Сейчас вот только шестеро осталось. Очень трудно жили, но ребят на ноги поставили. Одежды у них было очень мало. Они день ходят, а вечером я их одежду постираю, а утром они чистую одевают. Сменной одежды не было. Только после войны мы купили всем сыновьям костюмчики, а дочери платье. У нас все на муже держалось. Он ездил в колхоз продукты зарабатывать. Привезет картошки, я ее продам и детям хлеба куплю. Вот так и прожили наполовину впроголодь. Праздники мы отмечали весело. Собирались всей улицей, кто что принесет. Пообедаем, а тут и гармошка заиграла. Плясали. Песни и частушки пели. А молодежь еще потом допоздна гуляла. Мы отмечали и 7 ноября, и Рождество. Я крещенная была и в Бога верила. Я и сейчас верю. Не верить в Бога нельзя! Потом опять тяжелые времена настали. Всех подряд называли врагами народа и ссылали. В тридцать седьмом забрали и моего отца, и моего мужа. Почему-то больше всего репрессий было на врачей и инженеров, на всех тех, кто много знал и был умным. Не пойму я этого! Что? Стране умных не надо?! Потом была страшная война… А потом и власть сменилась. Сталин умер, а на его место встал Каганович [правильнее — Г.М. Маленков]. Вот при нем мы и зажили хорошо. Я тогда опять в деревню переехала. Мы опять узнали свободу. Но он недолго продержался. Сбросили его, и руководителем стал Хрущев. При Хрущеве опять землю стали отбирать и налог большой за скотину брать… Деревни при нем разогнали, и земля опять стала пустовать. Сейчас лучше стало жить! Смотрю я на молодых, они — веселые. Значит, у них хорошая жизнь. Хотя мы тоже веселыми были, а жизнь…

«О судьбе спецпереселенцев см. двухтомный сборник документов, подготовленный новосибирскими учеными: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 начало 1933 года (составители: С.А. Красильников, В.Л. Кузнецова, Т.Н. Осташко, Т.Ф. Павлова, Р.К. Суханова). Новосибирск, 1993; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933–1938 гг. (Составители: С.А. Красильников, В.Л. Кузнецова, Т.Н. Осташко, Т.Ф. Павлова, Л.С. Пащенко, Р.К. Суханова. Новосибирск, 1994; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939–1945. Составители: С.А. Красильников, Д.Н. Нохотович, Т.Н. Осташко, Т.Ф. Павлова, Л.С. Пащенко, Л.И. Пыстина, С.В. Сомсонова, Р.К. Суханова. Новосибирск, 1996. 311 с. (ред. В.П. Данилов, С.А. Красильников). Новосибирск, 1996» [532] (с. 90)

«Крестьянка чутко уловила тенденцию борьбы советской власти с интеллигенцией. Любому тоталитарному режиму (коммунистическому, фашистскому и др.) интеллигенция опасна своей интеллектуальной оппозиционностью. Поэтому по отношению к интеллигенции советская власть проводила специальную политику. Изолировала ее (первый в мире концлагерь на Соловецких островах был создан для нее). Высылала за границу (“философский пароход” увез в 1922 г. цвет интеллектуальной элиты России)» [532] (с. 91).

Док. 20

Гракович Прасковья Васильевна родилась в 1912 г. в с. Белогородка нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Макарова Наталья в 2001 г. (с. Белогородка)

Коллективизацию я помню хорошо. В то время было столько невинных душ погублено, что до сих пор вспоминаешь с дрожью. Ведь пострадали мы, деревенские жители. А сколько беды и горя принесла коллективизация тем невинным людям, которых ни за что, ни про что сослали. И это награда от государства за их добросовестный труд ради своей семьи?! У нас в семье было семь детей, я — самая младшая. Мы в то время держали две лошади, две коровы, 15 овец, 12 свиней и птицу. Нас за это чуть было тоже в кулаки не записали. Помню, в один из вечеров отец пришел домой расстроенный, к тому же пьяный. Как только зашел в хату, так ноги-то у него и подкосились. В тот вечер я впервые увидела, как отец плакал. Плакал горько, громко, навзрыд. Когда он успокоился, то сказал маме: «Ну, мать, нас, чуть было, в кулаки не записали. Да, слава Богу, эта участь нас миновала». Оказывается, он напоил самогоном самого главного начальника. И тот в пьяном угаре, мол, по дружбе, обещал, что оставит нас в покое. Слава Богу, он сдержал свое слово. Наутро к нашему соседу, Филиппу Лаврентьевичу, подъехали три подводы с красным флагом. На первой подводе, помню, было написано на красной тряпке: «Ликвидируем кулаков, как класс». За три часа из хаты все было перенесено на подводы: постельные принадлежности, обувь, зерно в мешках. Выгнали поросят, коров, лошадей. А хозяина, его жену и сына Федю посадили на телегу и увезли неизвестно куда. Отец со старшими моими братьями в это время в поле был. Мама как увидела, что приехали к соседу, вся побледнела, задрожала. Мы затихли. До сих пор помню, как мама упала на колени перед иконой и молилась, молилась, молилась... Когда телеги проезжали мимо нашего дома, мы украдкой на них поглядывали из окна. Сердце замирало от страха. Но телеги возле нашего дома, слава Богу, не останавливались. В напряжении мы жили около недели. Не знали раскулачат, не раскулачат. За это время успели раскулачить еще восемь хозяйств в нашей деревне. Так страшно было! Такая была безысходность! Как это было несправедливо! Ведь это были самые трудолюбивые люди. Те, которые работали день и ночь. Наемного труда они не применяли. Свои семьи были большие — от 9 до 14 человек. У них хозяйство было хорошо налажено, исправно жилище, в порядке скот, удобрена земля. За свое усердие они получали хороший урожай, молоко, мясо. Те, кто их раскулачивал, были голодранцы из голодранцев. Это те, кто пьянствовал, да по вечерам в карты играл. Они для своей коровы и лошади сено не могли заготовить. Вот и докатились до полной нищеты. Таких было немного. Но на сходках они кричали больше всех. Вот из таких проходимцев создали комитет бедноты. И им было дано право решать судьбу тружеников. Еще в 1928 г. нас сгоняли во всеобщую коллективизацию без подачи заявлений. Забрали лошадей, инвентарь. А потом, не помню в каком месяце, объявили о роспуске колхоза. Люди с радостью потащили по домам каждый свой скот, инвентарь. А тут опять стали гнать в колхозы. Теперь каждому надо было писать заявления. Многие стали сопротивляться. Уже знали, с чем едят этот колхоз. Писать заявления отказывались. За это их зачислили в кулаки, а кого — в подкулачники. Поразорили их дома. Землю с посевами забрали в колхоз. Отец с матерью тоже записались в колхоз. Куда нам было деваться? Началось светопреставление! В колхоз надо было сдать всю живность: лошадей, коров и даже кур. Все были перепуганы властью. И стали спешно резать скот, прятать зерно. Начались повальные обыски и реквизиции. У кого находили, раскулачивали. Насильственно собирали людей и ночью увозили неизвестно куда. Люди начали работать в колхозе. Да разве это работа была? В первую же зиму без кормов пал скот. Особенно тяжелое положение создалось с лошадьми. Пришла весна, надо пахать и сеять. А чем? И вот поехали, стыд и срам сказать, на годовалых телятах. На плуг запрягали по 8–10 телят. Никто такого сраму никогда не видывал! Работа в колхозе была тяжелой — с утра до позднего вечера. Женщины работали наравне с мужчинами. Своего первенца Василия я в поле родила. Понятия о декретном отпуске мы и вовсе не имели. День я дома отлеживалась, а через сутки пришел ко мне председатель колхоза и говорит: «Ты что это, Паша, дома разлеживаешься. Ведь пора-то урожайная, работать надо». И пришлось мне Васеньку моего с собой в поле брать, ведь муж-то тоже работал. И оставить дитя дома не с кем было… При организации колхоза нам вручили грамоту от высшей власти, в которой было сказано, что земля колхозникам вручается навечно и безплатно. Не думали мы тогда, что этой грамотой прикрепляем себя к земле, как крепостные, прикрепляющиеся на безплатный труд.

Вот так, уже через сутки гнали родившую ребенка женщину на работу!!!

Здесь даже не знаю: могло ли быть что-либо подобное при рабовладельческом строе? Ведь даже рабовладельцу было понятным, что он таким образом угробит сразу двух своих рабов — и женщину, и ее только что родившегося ребенка! Но большевикам, что получается, на это было наплевать. То есть это новый вид какого-то такого людоедского общества, которому больше нужны трупы или, на худой конец, калеки, чем живые и здоровые люди. Вот что собой представляет большевизм: вот вам и санаторно-курортные лечения, и детские сады с яслями, и лагеря — сильно не пионерские, самое-то главное, забота о нарождающемся поколении. То есть уже такого типа тюрьмы народов, что собой представлял социалистический рай в стране грез СССР, во всей мировой истории был первым и, хотелось бы все же надеяться, последним в аналогах человечества моментом озверения людей просто до совершенно теперь умом не постижимых масштабов и размеров. Каким же требовалось быть зверем, чтобы поступать так, как этот председатель, выбранный большевиками из деревенских пьянчуг в качестве смотрящего?

Док. 21

Шубин Александр Павлович родился в 1913 г. в с. Глубокое нынешней Кемеровской области. Рассказ записала Ухтина Наталья в 2001 г. (п. Тисуль Кемеровской области)

Коллективизация навсегда разрушила благополучие нашей семьи, нарушила порядок в деревне… Кулаками считали тех, кто имел несколько коров, коней. Отбиралось все: и хозяйство, и дом. С собой можно было взять пару белья и хлеба ребятишкам, а то и вовсе — ничего. Выселяли в Нарым (это за Томском) в тайгу, в болота. О выселенных поступали слухи: о том, где живут, как им тяжело, что едят они «гнилушки», мало муки. Многие умерли. Позже, когда некоторых оправдали, они возвращались обратно. Но вместо своих домов они получали «землянушку». Наша семья подверглась неполному раскулачиванию: все хозяйство было отобрано, но семья осталась в селе и в своем доме. В селе считали нашу семью кулацкой. Меня, как сына кулака, не пускали даже в клуб. Я со светлой радостью вспоминаю жизнь в деревне до коллективизации. Вспоминается гармошка, пляски, народные гулянья в праздники. Каждый имел свое хозяйство, работал на себя. Работали с малолетства, на совесть. Вечером дети собирались и играли на лотках, зимой шли на речку кататься на катушках. Во время коллективизации деревня уныла. Ни игр, ни гуляний, ни плясок. Не знаю, поймешь ли ты меня, но деревня была убита сердцем. Поэтому она до сих пор и не оправилась. Ах, как завлекали в колхоз. Говорили, что техника будет доставляться безплатно, все будет хорошо, крестьяне заживут богато. Зажили, как же! Кто не шел в колхоз — иди на раскулачивание. Давали «твердое задание», облагали большим налогом. Не сдал — получи раскулачивание... До колхозов у нас в деревне была коммуна. В селе Глубоком она называлась «Путь к социализму». Опыт с коммуной был неудачный. Люди не хотели работать, каждый надеялся на другого. Да к тому же она стояла на горе. А воду надо было таскать издалека. В выходной день животных вообще не кормили и не поили. Очень скоро заморили всю скотину. До коллективизации стол нашей семьи был как и у всякого крестьянина (если он не был из пьяниц): хлеб пшеничный и мясо. Это все — сколько угодно. Я уж не говорю об овощах, молоке и твороге. Одевали то, что могли купить на деньги, вырученные с продажи продуктов собственного хозяйства. Как только коллективизация отобрала у нас свое хозяйство, жить стало голодно. Питались травой, купырями, копали корни саранки, кандыков. Из крапивы щи варили. Считай, ели то, что раньше ела наша скотина. В колхозе рабочий день начинался в 7–8 часов. Работали до вечера. Оплачивалась работа по трудодням. Оплату — когда получали, когда нет. Все зависело от урожая. Рассчитывались осенью после уборки урожая. Получали зерном, которое реализовывали сами. Но на это прожить было нельзя. Так что мы работали, считай, безплатно. Была даже частушка: «Колхознички-канареечки проработали год без копеечки». В 1937 г. много людей забрали как «врагов народа». Доносили на своих соседей, сводя личные счеты. За неосторожное слово несли наказание. Забирали почему-то только хороших работников. Мой брат Гриша как-то сказал: «Самых хороших работников забрали, а с кем работать будем?» За этот вопрос его забрали, и больше о нем семья ничего не знала. В колхозе не было пенсионеров, они появились при Н.С. Хрущеве. У колхозников не было паспортов, чтобы они не могли покинуть деревню, где жилось очень трудно, не смогли пойти в город на заработки. На личное хозяйство колхозника налагались большие налоги. Сено косили вручную. Под частные покосы давали околки. Хорошая земля была только у колхоза… Через 16 лет после свадьбы построили дом, через 25 лет — купили холодильник, телевизор. В годы реформ жизнь в деревне изменилась в худшую сторону: пьянство, наркомания, безработица, племенные животные пошли на убой, молодежь за гроши работать не хочет. Страна без поставленного на ноги сельского хозяйства обречена на гибель. В том, что деревня до сих пор не может вырваться из нищеты, виноваты наши правители. Выделяется мало средств на поднятие сельского хозяйства. Честный колхозник — всегда бедный. Я помню то время из детства, когда деревня цвела.

Док. 22

Соломатова Мария Кирилловна родилась в 1914 г. в д. Подъяково нынешней Кемеровской области. Жиганова Наталья Федоровна родилась в 1917 г. в д. Подъяково. Живут там же. Рассказ записал Лопатин Леонид в 1999 г. (спецэкспедиция фонда «Исторические исследования») (д. Подъяково)

Соломатова: До колхозов мы жили небогато. Родители держали лошадь, корову, чушек, овечек. В семье было восемь ребятишек. Но мы тогда не голодали. Хлеб на столе был всегда. Мать вошла в колхоз в 1931 г., когда умер отец. Завела в колхоз скот, телегу. Жалко! А деваться некуда было. Тогда всех в колхоз гнали.

Жиганова: Да-да! Что-что, а хлебушек-то всегда могли поесть до колхозов. Кисели варили, сусла. Детям всегда лакомства были. Голодными никто не ходил. Когда колхозы стали создавать, то крестьянам сказали, что если не зайдете, у вас все отберут, и землю, и имущество.

Соломатова: Тогда кулаки были. Так называли крестьян, у которых были в хозяйстве несколько лошадей, коров, чушек. Это не обязательно богатые крестьяне. Главное они не хотели вступать в колхоз. В нашем хозяйстве также корова, лошадь, чушки водились. Но мы вступили в колхоз, поэтому не были причислены к кулакам.

Жиганова: За работу в колхозе нам давали зерно. Денег мы не получали, а полученного на трудодни зерна, на пропитание не хватало. Люди держали подсобное хозяйство. Налог, правда, нужно было выплачивать очень большой. Брали налог с любой живности. Мы курей держали, а яйца не ели, все сдавали. Молока не доставалось.

Соломатова: На целый день наваришь себе крынку травы и рано утром в поле идешь. Семь километров шли пешком, да еще тащили на себе вилы, грабли, литовки. А вечером в двенадцать часов домой придешь, муж еще на работе, скотины дома нет — где гуляет. Дети еще малые, справиться с ней не в состоянии. Не знаешь, за что браться, кого и где искать. Если на работу не выйдешь накажут. Из колхоза выгонят без справки. И куда ты тогда пойдешь? В городе тебя без паспорта и справки никто на работу не возьмет. Ложись и помирай! О-о-о! Тогда так строго было! Работали мы сутками. День жнешь, ночь молотишь. А осенью получишь дулю. Как и на что жили старые люди, не знаю. Но знаю, что никаких пенсий колхознику не полагалось. Дети, наверное, кормили [что выясняется из последующих документальных свидетельств старожилов Сибири: если по болезни старики не могли подняться на работу, то дети за них отрабатывали колхозную барщину! — А.М.]… В 1936 г. я решила из колхоза уйти и работать в городе на производстве. Но меня из колхоза не отпустили. Чтобы уехать из колхоза, нужно было получить справку. Провели собрание, на котором выяснилось, что я будто бы должна была колхозу пуд зерна. Вот так! Я пять лет работала от зари до зари, не доедала, на трудодни, считай, ничего не получала, и еще оказалась должна. Мне справку не дали, и по решению собрания отправили «на кубатуру» за Барзас лес валить. Для кого и для чего мы там работали, не знаю. Знаю, что наш колхоз перед государством должен был выполнить план по лесозаготовкам. Вот зимой на лесоповале я отрабатывала тот пуд хлеба. Но когда вернулась, справку мне давать не хотели. Я насилу ее выбила от начальства. Не отпускали из колхоза, и все тут! Как крепостные были. Нашей судьбой полностью распоряжалось начальство. Решало — где нам работать и где жить.

Жиганова: Да! За нас все решали — кому быть председателем, кому бригадиром. За мою бытность много председателей колхозов сменилось. Высокое начальство присылало к нам из города председателей. Но иногда на председательский пост и из деревенских кого-то ставили. А нас заставляли за них за всех голосовать. Будто бы мы их сами выбирали.

Соломатова: Попробовали бы мы не проголосовать! Это означало идти против власти. А власть мы боялись! Власть-то ИХ была, начальства. От власти нам помощи ждать не приходилось. Я маленькая без родителей осталась. Придешь к власти в правление за помощью, ничего не получишь. Лучше не ходить, не просить, не унижаться. Все равно тебе откажут в правлении нашего колхоза.

Жиганова: Помнишь, подружка, сколько мужиков из нашей деревни еще до войны угнали непонятно куда и непонятно зачем? Власть и угнала. Безвинных угоняли!

Соломатова: Да, конечно, помню. Выслали как-то за один раз не менее 15 человек. Моего дядю вместе с ними забрали. У него было восемь девок. Жили они в старенькой избеночке, имели коня, да корову. Он хотел для семьи построить хороший дом. Уже и сруб поставил. За дядей приехали, арестовали, сруб забрали, скот увели. И все! От него никаких вестей мы уже не получали. Что с ним сталось — не знаем. Пропал, как говориться, и ни слуху, ни духу. А жена с девками так ни с чем и осталась. Да, у нас по деревне много таких семей было.

Жиганова: Раньше мы так много работали на колхоз, что на личную жизнь времени не оставалось. Даже на свидания некогда было бегать. Однажды моя мачеха решила, что мне пора замуж, взяла и выдала меня силой. Я с мужем всю жизнь прожила, девять детей ему нарожала. А куда деваться? Раньше стыд-позор, если от мужа уйдешь. В деревне были свои традиции, которые от дедов пришли. Родители учили нас уважать старшего человека. Да и вообще уважению к человеку учили. Раньше в деревне люди друг с другом завсегда здоровались. Здоровались даже с незнакомыми приезжими людьми. Пьянства сильного не было. Праздники гуляли весело, всей деревней. Переодевания устраивали, ходили ряжеными. Но это до колхозов гуляли. А когда колхоз пошел, так некогда стало веселиться. Колхозы пришли — праздники ушли.

Соломатова: Да тогда и воровства сильного не было. Не знали хулиганства. А ведь и милиционера-то не было! Хулиганство все от неуважения к человеку! А мы друг к другу с почтением относились... Хлеба на трудодни не хватало. А в войну нам хлеб давали по 2–3 кг на семью в месяц. После войны стало маленько лучше жить. Ходили слухи, что колхозы распустят. Жаль, что не распустили. Может быть, жизнь в деревне бы и наладилась.

Соломатова: Я всю жизнь работала-работала! И все безплатно. Хорошо, что Вы спрашиваете о том, как мы жили. Пусть люди знают свою историю. Может быть, мы что и неправильно делали, так люди должны знать про это. И не жить так, как мы! Мы ведь закончили только по 4 класса. И то хорошо! А соседка моя вообще один день училась. А какое это образование 4 класса?! От нас требовались только рабочие руки и повиновение. Нам говорили, что Ленин наш вождь, и Сталин наш вождь. Мы им верили и делали, что они нам велели. Сталин был нашим хозяином. Мы жили в постоянном страхе. То, что я сегодня Вам говорила, лет десять назад я ни за что бы не рассказала. Сразу бы забрали. Не я первая была бы. У нас много таких было.

Жиганова: Куда нас теперь повезут? (смеется). Подружка, мы с тобой тут наболтали. Хоть мы и старые, а жизнь дорога. Умереть дома хочется!

То есть еще в 1989 г. старушки ни за что не разоткровенничались бы: вот как велик был страх перед большевиками! Нам, воронам не стреляным, и в 60-х окрики родителей, чтобы на власти языком не мололи. Казались чем-то из иного мира. А вот прошедшие жизнь в государстве-застенке люди еще и при Горбачеве рассказывать, как на самом деле было при социализме, боялись…

И вот где разгадка необычайной любви немцев жрать наших кур на оккупированных территориях. Нам-то со стороны кажется: ну как же может деревня голодать, если там кур по дворам полно. А вот, что выясняется, снесенные ими яички русские люди, в захваченной большевиками стране, несли все до единого комиссарам: дети их и на вкус-то не пробовали. Так же, как и молоко. Самое большое, это кто-то упоминает, что этим в ту пору запретным для русской деревни лакомством лишь иногда пустой чай подбеляли…

Библиографию см.: http://www.proza.ru/2017/05/20/1170

Крестьянская Голгофа. Коллективизация. Док. 17-22

Опубликовано

16.11.2018

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Станислав Воробьев

Станислав Воробьев

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Валерий Шамбаров

Валерий Шамбаров

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

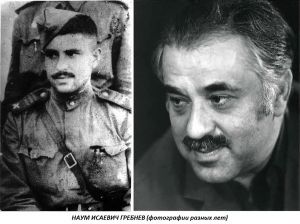

Игорь Гревцев

Игорь Гревцев

Николай Зиновьев

Николай Зиновьев

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Леонид Петухов

Леонид Петухов

Георгий Боровиков

Георгий Боровиков

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов