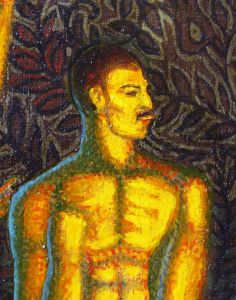

Картина В.Г. Перова "Отпетый" (1874)

XIII

Два дня спустя Леонтий приехал в Шепталово с полуоправившейся Прасковьей, которая во что бы то ни стало хотела навестить заболевшую дочь. Катерина бредила во сне днем и ночью, не пила и не ела, но когда ее расспрашивали, то отвечала вполне разумно и жаловалась на нестерпимую головную боль.

– Головушка моя бедная, – говорила старуха, стоя у постели больной дочери, – куда деваться мне с ею? Там дедко лежит, доживает свои последние денечки. Я день ползаю, а три дня лежу. Левушка, может, отвез бы ее, Ка тюшку-то, в больницу. Все-таки там лучше помогли бы. А то што мы знаем, люди темные?

– Страшно, сватьюшка, как в больницу-ту? – встряла Акулина и тотчас же по своему обыкновению всплакнула. –Уморили там ненаглядное мое сокровище, Ва нюшку, и ее там уморят. Кто из больницы живой выходит?!

– Да што, рази больница для нас, мужиков? – озлобленно подхватил Леонтий. – С нас только и знают, што деньги дерут, а за господскими собачками там лучше ходят, чем за нашим братом. Уморили Ивана Тимофеича и ей не миновать, и ее уморят. Может, привези они Ивана-то Тимофеича прямо домой, так и отлежался бы. А из больницы, дело известное, одна дорога – на погост. Кто оттудова живой да здоровый выходит?

– Да, да, сватушка. И теперь бы наш Ва нюшка-то, может, жив бы был, кабы привезли тогда домой... – сквозь слезы поддакивала Акулина, – а то мы с Ка тюшкой совсем тогда от горя-то ума решились, ну и... повезли и вот... нету теперь у нас Ва нюшки...

Старуха Прасковья, слушая сына и сватью, морщилась, точно от боли.

– О-ох, Левушка, – заговорила она, укоризненно покачав головой. – Зачем говоришь неправду? Отец твой больше ста годов на свете прожил, я осьмой десяток доживаю, и мы никогда не сказали ни о ком неправды и вас учили так-то говорить одну правду истинную, а ты от Егора, твоего пустобайки-брата, научился лгать. Зачем охаявать добрых людей? За это Господь строго накажет, Левушка, за это Бог не простит...

– Да, по-твоему, – все говорят неправду. Вы только с отцом правильные. Рази не для господ больницы на наши трудовые мужицкие гроши выстроены? Рази земство с нас не дерет деньги? Мы и не знаем, куда их расходуют... все по господским карманам расходится...

– Ты сам меня по лету туда отвозил, и три недели, как один денечек, я там вылежала и ко всем тамошним порядкам пригляделась. Главный дохтур там хороший, обходительный и фершала и фершалицы хорошие... Дай им, Господь, здоровья! – Старуха, отыскав глазами иконы, перекрестилась. – Помогли мне и денег ни копеечки не взяли и никаких господ там не лечат, и господских собачек я там не видала, а все лежат мужики да бабы и за всеми один уход...

– Ну, завела... – сказал Леонтий, махнув рукой. – По тебе все на свете люди хорошие, худых-то нетути, а денег в больнице не взяли, так возьмут...

– Будь сам к людям хорош, и к тебе люди будут хороши. Только людям потерянным да пьяницам не угодишь добром...

– Знаем мы этих хороших господ. Вот посмотришь, сдерут с меня за твое лечение.

– Дохтур сам заверил, что не возьмут... и не возьмут.

– А все-таки в твою хорошую больницу я сестру свою не определю! – упрямо заключил Леонтий, разгоряченный противоречием матери. – Свезу ее домой, сам за ей ходить буду, а не отдам в больницу... Вот и все! не отдам!

Катерина, находившаяся в полудремотном состоянии, однако, поняла, что речь шла о ней.

– Доченька, вот уж и не знаем, как быть? – обратилась к ней Акулина. – Сватья ладит тебя в больницу, а сват не хочет, и я уж тоже не знаю: голова-то у меня не на месте...

В болезненном мозгу Катерины представился весь ужас приема в больницу избитого мужа и те муки, которые он переиспытал там в первую ночь. Она заплакала.

– Не хочу в больницу... там помру, как Ваня помёр. Не хочу, не хочу...

Акулина развела руками.

– Так как же быть-то? уж и не знаю...

– Может, к нам в Черноземь хочешь? Свезем, – сказал Леонтий.

– К маме хочу... в Черноземь...

Сказав это, Катерина закрыла глаза. Поутихнувшие было боли в голове от волнения возобновились еще сильнее. Лицо ее горело. Снова пришел муж, сел на кровати и придавил своей спиной ее живот; она отстранила его рукой. Он встал в ногах, но на живот все-таки что-то тяжелое надавливало и не отпускало.

После обеда Катерину подняли с постели, закутали в ватную пальтушку, повязали двумя теплыми платками, а на ноги надели валенки. От нестерпимой боли Катерина со стоном металась головой, не находя для нее места. Несколько раз за время одевания пришлось класть ее на кровать, чтобы она отдышалась и собралась с силами, но потом, когда ее подняли и повели, поддерживая под руки, она еле передвигала ногами; переступив же порог, она задохнулась и закричала; ноги ее подкосились.

Леонтий хотел ее взвалить на телегу, но бабы, особенно Прасковья, решительно воспротивились этому.

Катерину, уже бесчувственную, перенесли на руках обратно в избу, раздели и уложили в постель. С ней сделалась рвота. Вечером Леонтий уехал домой один. Прасковья осталась ухаживать за дочерью.

XIV

Перевезти Катерину в Черноземь так и не удалось, потому что улучшения здоровья все не наступало. Опечаленная, не спавшая дни и ночи Прасковья, сердцем предчувствовавшая новую, неведомую беду, затосковала и снова слегла, так что ее вынуждены были отвезти домой.

Акулина крепко задумывалась теперь над положением семьи. Нужда ежеминутно во всем давала себя знать. Денег не было, и на всякую потребность приходилось продавать хлеб. Гришутку она отдала в работники возить глину, Афонька ленился, грубил, обзавелся по примеру товарищей-парней ножом и каждый день до полночи пропадал где-нибудь на посидках. Болезнь невестки тяготила Акулину и потому, что за Катериной нужен был уход и надзор, и потому, что некому было работать ни в доме, ни в поле. Оставшись вдовой, Акулина все попечение о семье и всю полевую работу свалила на покойного Ивана, а всю домашнюю на дочь Авдотью. Когда же дочь выдали замуж, то обязанности ее стала нести Катерина. Сама Акулина за годы вдовства разленилась, работала только урывками, по охоте и потеряла ту втянутость, которую дает только один неустанный изо дня в день труд. Теперь же и думать и работать приходилось ей одной за всех.

Катерина в те минуты, когда приходила в себя, часто говаривала:

– Умереть бы мне, мамынька. Какое мое житье теперича?.. И вам бы всем руки развязала, а то как прикованные, тут круг меня... И дело стоит... и всему я – причина...

– И-и, что ты, доченька, – утешала Акулина. – Раз Бог по душу не пошлет, так сама не помрешь, а пошлет Бог по душу, так и рада бы не помереть, да помрешь.

Такие слова и страдания Катерины мало-помалу убедили и Акулину в том, что лучше было бы, если бы невестка поскорее умерла. Эти мысли все чаще приходили Акулине в голову, а через некоторое время она с ними совсем освоилась. «И вправду, лучше бы ей помереть, – думала она, – и сама бы отмучилась и мне руки бы развязала, потому какое ейное житье без Ва нюшки?!.. Не житье, а мука одна».

Это желание стало переходить у Акулины в нетерпение, когда она разочла, что Катерине уже подходил срок родить. Ей хотелось, чтобы невестка умерла раньше родов, и на это у нее были свои соображения. После смерти Ивана она в уме уже разделила все имущество между Афонькой и Гришуткой, и львиная доля в этом разделе падала на любимца – Афоньку.

Помимо «купчей»земли осталась еще одёжа Ивана, и она хотела, чтобы эти вещи достались Афоньке. За новую шубу прошлой зимой Иван заплатил сорок рублей, кроме того, было мало ношеное доброе байковое на вате пальто, два «спинджака», две пары шаровар, рубахи и две пары сапог, из которых одна пара щегольская, с лакированными голенищами.

Афонька уже завладел некоторыми из этих вещей и на другие посматривал, как на принадлежащую ему собственность.

Акулина рассудила так: хорошо, если Бог пошлет внучку, тогда новорожденная не является наследницей по отцу, а если родится внук, то тогда всю движимость и землю придется делить вместо двух частей на три. Одёжа же Ивана вся целиком будет принадлежать его сыну, и ее придется или сберегать до совершеннолетия малютки, или продать, а деньги отдать опекунам – дядьям Ивана: Егору и Маркелу, которые положат их в банк на имя младенца, а Афонька останется ни при чем. Сговориться с дядьями в пользу любимого сына нельзя было и думать, потому что дядья души не чаяли в покойном племяннике и уж обидеть его сына не позволят. Кроме того, оба они – мужики справедливые, и она знала – недолюбливали ни ее, ни Афоньки.

XV

Катерина уже четыре недели лежала в постели в жару и бреду, днем и ночью разговаривая с мужем, почти ничего не пила и не ела, редко приходила в себя и исхудала так, что остались одни кости, обтянутые кожей. Частая рвота одолевала ее. В середине октября в одно раннее утро у нее начались передродовые потуги. Акулина тотчас же послала Гришутку за бабкой-повитухой.

Пришла баба-мужик Лукерья. Акулина почти не сомневалась, что обессиленная болезнью Катерина не выдержит родов и умрет. Втайне она этого и хотела.

Добродушная, сердобольная и спокойная Лукерья в скорбную, тяжелую атмосферу Акулининого дома внесла вместе со своей мощной фигурой новую, бодрящую струю.

Катерина охала, стонала, ворочалась на постели, а Лукерья, делая то дело, ради которого ее позвали, приговаривала своим сочувствующим певучим голосом:

– Ну, потрудись, болезная ты моя, никому это легко не дается, да все Господь милует, спасает и разрешает.

И эти слова, и все действия Лукерьи производили свое доброе влияние на баб. Корчившаяся в схватках Катерина чувствовала в себе новые силы переносить страдания; те нехорошие мысли и пожелания, которые в последнее время лелеяла в своей голове Акулина, мало-помалу вытеснялись другими. Еще недавно она говорила в душе: «Какое ейное житье? Лучше бы померла и руки всем развязала». Теперь же думала иное.

«Што ж ей, горемыке, не жить? Пущай живет, Господь с ей! Всякому свое счастье». И Акулина заразилась от Лукерьи самым искренним желанием и готовностью помочь невестке в родах.

Тотчас же жарко натопили избу, и Лукерья выпарила роженицу так, что с той сделалось дурно, и она кричала, что помирает, но что помирать она не согласна и умоляла, чтобы поскорее везли ее в больницу. Между тем ребенок не выходил, и, пробившись безрезультатно до самого полудня, бабы и сами стали думать, не лучше ли будет отправить роженицу в больницу, но побоялись, как бы она не разрешилась от бремени в дороге.

Наступил и вечер. Катерина окончательно ослабела от бесплодных мучительных схваток, безучастно относилась к смерти и только хотела повидаться с матерью. Афонька поехал за Прасковьей.

Лукерья, вначале уверенная в благополучном окончании родов, теперь тоже говорила, что на все воля Божья и не худо бы послать за попом.

Акулина совершенно забыла про свои корыстные расчеты и несколько раз принималась плакать.

Ночью бабы решились испробовать на Катерине те народные средства, которые обычно применяются при трудных родах. Они натопили и без того жарко натопленную избу, подняли роженицу с постели, и хотя она упиралась, кричала и молила только об одном, чтобы дали ей спокойно умереть, бабы сняли с нее юбку и кофту и простоволосую, босую, в одной рубашке повели по всей избе, а так как она была уже не в силах ходить сама, то они тащили ее на плечах, приговаривая: «Ну, потрудись еще маленько, болезная! Как же быть-то?

Катерина скоро перестала кричать, и когда, протащив по всей избе, через все пороги, бабы положили ее на постель, она находилась в глубоком обмороке.

Лукерья долго прыскала ей в лицо холодной водой и смачивала голову. Катерина наконец открыла глаза.

Акулина наложила в печь кирпичей, накалила их докрасна, и, когда роженица немного отдышалась, бабы разложили кирпичи среди пола, подняли Катерину на руки и держали ее на весу над кирпичами, а Маша лила на них из ковшика воду. Вода шипела, и седой, густой, горячий пар клубился по избе, быстро наполнив ее от потолка до пола. Катерина уже не в силах была протестовать и лежала на руках у баб, свесив на грудь голову и тяжко всхрапывая. Но и это не помогло.

Наведалась узнать о здоровье роженицы худенькая, жалостливая Агафья – жена дяди Егора и посоветовала применить к Катерине еще одно старое средство «облегчения».

Втроем бабы снова подняли Катерину на руки, перегнули ей ноги к самой шее и долго встряхивали ее над подушками, положенными на постель. Бабы измучились от тщетных усилий. После полуночи приехала Прасковья и вошла в избу в ту самую минуту, когда бабы, зацепив роженицу полотенцем под мышки, привесили ее на крюк, ввинченный в потолок, и, схватив за ноги, раскачивали из стороны в сторону...

Осмотревшись в густом пару, наполнявшем избу, и увидя, что проделывают бабы над ее бесчувственной дочерью, Прасковья всплеснула руками. Сама старуха признавала народные средства и в некоторых случаях верила в их целительность, но тут чутьем матери догадалась, что для Катерины в ее положении они вредны.

Она отстранила баб, приказала им снять Катерину с петли, положила ее на постель, укрыла одеялом и тулупом, открыла настежь все двери и окна и не закрывала их до тех пор, пока в избе не установилась сносная температура.

– Не трогайте ее, ради Самого Христа Небёсного, сватьюшка, – говорила старуха, – да рази можно ее, такую недужную да слабую, так тормошить да распаривать! Иной и здоровый не выдержит, а не то, што больной...

Ночью никто из баб не ложился спать и не гасили огня. Много раз у Катерины начинались схватки; она кряхтела, как человек несущий в гору непосильную ношу, и кричала так, что жилы на ее лице, шее и груди надувались, как веревки, и казалось, каждую минуту готовы лопнуть.

Теперь около нее хлопотали двое: Лукерья и Прасковья, опытная в родильном деле.

На рассвете у Катерины начались новые, особенно мучительные и упорные по своей продолжительности схватки и потуги.

Роженица с перекошенным открытым ртом кричала, как резаная. Сморщенное от боли красное, напряженное лицо ее стало сине-багровым; голос охрип. Потом она перестала кричать, а, стиснув зубы, корчилась и кряхтела глубоким, тяжким нутряным кряхтением, слышным далеко за стенами избы, хотя кряхтела она тихо. Казалось, будто у бабы вытягивали внутренности.

Через полчаса Катерина разрешилась дочерью.

Это была маленькая, сморщенная девочка. Родильнице стало несколько легче; она лежала изможденная с бледным, но спокойным лицом, покрытым крупными каплями пота.

Акулина торжествовала, что родилась внучка, а не внук.

Но приблизительно час спустя у Катерины снова показались схватки и потуги.

Опытная Лукерья тотчас же заявила, покачивая головой:

– О-ой, головушка бедная, да никак второго Бог посылает.

– Господь с им, и ему найдется место на этом свете, – сказала Прасковья.

Через полтора часа родился сын, еще более слабенький и щупленький, чем его сестра.

Катерина мутными, бессмысленными глазами глядела вокруг себя, ничего не замечая и не обращая никакого внимания на детей, которых обмыли и положили в ее ногах на лежанке. Несколько минут спустя она уже спала.

Так как дети были слабые и опасались, что они скоро умрут, то Акулина рано утром поехала на Поповку крестить их.

Катерина проснулась довольно поздно. Акулина еще не возвращалась. Лукерья попробовала выдавить у родильницы молоко, но в иссохших грудях его не оказалось. Лукерья несколько раз принималась его отсасывать, но все усилия ее оказались тщетными.

Катерина без протеста позволяла делать над собою все, что хотели бабы.

За несколько минут до возвращения Акулины с Поповки, когда Лукерья в пятый или шестой раз пробовала отсасывать молоко, родильница приподняла голову с подушки и пристально рассматривала бабку-повитуху, видимо, заинтересовавшись, что та делала над ней. Сперва она никак ничего понять не могла, но скоро догадалась, что в виде и образе Лукерьи к ней подпустили толстую, рыжей масти с мягкими, теплыми губами телку и телка эта сосет ее... Родильнице это понравилось. «Тпрусь, тпрусь... пущай пососет...» – прошептала она и рассмеялась.

Смех и шепот ее были так слабы, что Лукерья, увлеченная своим делом, и не расслышала, только Прасковья, дремавшая на печи после бессонной ночи, приподняла голову. Ее тревожно настороженное, чуткое ухо поразили те странные, неестественные звуки, которые издала дочь.

Катерина лежала на кровати с высоко приподнятой на подушках головой в таком положении, что лицо ее как раз приходилось против печи.

Старуха подозрительно и пристально посмотрела на дочь, и то, что она подметила на ее лице, заставило вздрогнуть и опуститься ее сердце. Ей показалось, что это дорогое ей лицо расплющено. Глаза, нос, подбородок, щеки, губы – все как будто было на месте у Катерины и все как будто расплылось, перемешалось, как бывает с портретом, на котором неосторожным движением размазали мокрые краски.

«Болезнь да роды никого не красят», – утешала себя Прасковья, опуская снова на подушку голову, но безотчетная тревога не только не унималась, а с каждой минутой все сильнее и больнее налегала на сердце, точно замахнулась безжалостная рука и вот-вот опустится на голову смертельным ударом.

Из церкви приехала Акулина, по-праздничному приодетая, сияющая и радостная. В ее сердце возникла любовь и жалость к маленьким существам – ее внукам, и в этой любви окончательно потонули все своекорыстные расчеты, еще недавно не дававшие ей покоя. С широкой улыбкой счастья поднесла она новокрещенных к родильнице.

– Вот тебе Иванушка – в честь покойного батюшки. Как бы теперь порадовался-то! Уж как жалал сыночка родим-май... – И Акулина отерла слезу: – А это – Анюточка.

Маша с ревнивыми, разгоревшимися глазами и с поджатыми губами взобралась на кровать к Катерине и рвала из рук матери малюток.

– Дай, дай! Мам... Чего ж не даешь? Все бы только сама... Ты уж сколько держала. Дай... мам... – нетерпеливо и капризно просила она и успокоилась только тогда, когда получила на руки одного из новорожденных.

Катерина едва взглянула на детей, тихо рассмеялась и отвернулась.

– Што ж ты, доченька, аль не рада деточкам? Погляди, какие они у нас хорошенькие!

Катерина все ухмылялась и, взглядывая на детей, стыдливо отворачивалась.

Акулина и Лукерья недоумевали.

Прасковья, не дыша, во все глаза глядела на дочь с печи.

– Да рази это дети? – тихо и внятно, своим низким охрипшим грудным голосом проговорила Катерина и опять отвернулась и рассмеялась.

– А кто же они, Ка тюшка? – удивленно спросила Акулина, отстраняясь от кровати.

– Обманываешь...

– Шо ты, Господь с тобою... – еще более изумилась Акулина.

– Не знаю я, што ли? У Миколая у Пана ощенилась сука... а щенков взяли да под меня подкинули... рази не знаю?!.. – медленно и тихо, с хитрой усмешкой и с хитрым взглядом проговорила Катерина.

Акулина растерялась. Прасковья всплеснула руками и зарыдала.

– Головушка моя бедная, доченька моя несчастная!.. Сватьюшка, да ведь она ума решилася!..

Новое горе, как громом, поразило Акулину. До самого вечера она ходила убитая, растерянная, ничего не соображавшая.

Вечером Прасковья сходила на деревню и попросила знакомого парня съездить в Черноземь и сказать Леонтию, чтобы завтра же взял их отсюда.

Всю ночь не спала Акулина, плача и думая о своем новом, тяжком положении. Она ясно сознавала, что ей не под силу прокормить сумасшедшую невестку с двумя малютками. Утром она решилась в очень деликатной форме намекнуть о своих затруднениях сватье Прасковье.

Старуха, тоже не спавшая и окончательно сраженная новым несчастием, слабым, больным голосом ответила:

– Не печалься, сватьюшка, спаси тебя Христос Небёсный за твою хлеб-соль и за все твои заботы и попечения, а доченьку и малюток не оставим у тебя на шее. Я вечор наказала Левушке. Приедет и заберет нас всех.

Днем приехал Леонтий, завернул вновь разболевшуюся мать и сестру с малютками в шубы, усадил их в телегу и повез к себе в Черноземь.

XVI

После того, как старец упал в обморок и несколько дней пролежал на лавке, не вставая, он позвал к себе Леонтия.

– Левон, какой ноньче день-то? – спросил он.

– Четверг. Тебе на што?

– В субботу истопи баню, сынок, а... в воскресенье свези в церковь... приобщиться... надоть...

– Што, помирать собрался? – с усмешкой спросил Леонтий, кивнув на отца головой. – Давно пора... Надоело чужой век-то заживать. Истопим, што ж...

Никогда не болевший старец и теперь не чувствовал никакой боли, но по тому, как с каждым днем у него убывали силы, догадался, что ему уже не встать более самому с лавки, поэтому хотел по-христиански приготовиться к тому последнему путешествию, откуда «нет возврата».

В субботу была вытоплена баня. Леонтий с Егорушкой вымыли в ней старика и надели на него чистое белье, в воскресенье вывели его под руки из избы, посадили на телегу и повезли в церковь, находившуюся всего в полутора верстах от Черноземи. За всю дорогу старец не проронил ни одного слова, но осмысленным, усталым взглядом осматривался вокруг себя, как бы прощаясь с той землей, на которой он родился и прожил свою долгую, трезвую, честную жизнь.

В церкви Пётра, прислонившись к стене, выстоял всю обедню на ногах, жарко молясь Богу, и даже выражал неудовольствие на Егорушку, когда тот поддерживал его, видя, что у деда дрожат и подгибаются колени.

Приобщившись св.Тайн, просветленный и успокоенный, Пётра вернулся домой, занял свое место на лавке и стал молча, никогда ни на что не жалуясь, дожидаться смерти. Говорил он только тогда, когда надо было попросить пить, есть же ничего не мог. Так пролежал он больше четырех недель.

В тот день, когда Леонтий привез из Шепталова больную мать и сумасшедшую сестру с двумя малютками, мужик был опечален и раздосадован новым несчастием и новой обузой, свалившейся на его плечи.

– Вот, Левон Петров, живи теперича, не тужи, извивайся, как уж на виле, – расхаживая по избе, кричал Леонтий нарочно так громко, чтобы слышал больной отец.

Старец заворошился на лавке под тулупом и повернул к сыну лицо.

– Ты лежишь, не умираешь, сестра с ума спятила, мать с горя совсем расхворалась, маленькие пищат, есть просят. У меня теперича в избе и больница, и сумасшедший дом, и шпитательный дом. Хошь бы ты, отец, скорей помёр, руки бы развязал... а то другой месяц валяешься и не помираешь... Чего тебе? Свой век отжил, другим бы место опростал. А то вишь какая теснота...

Лицо старика чуть-чуть сморщилось. Он пожевал губами и через недолгий промежуток времени, с усилием выговаривая слова, спросил:

– А што – с робенком-то?

– Што? – озлобленнее и еще громче закричал Леонтий. – Двойню вон принесла, а сама сшалела, вон погляди: сидит дура-дурой...

Старик снова пожевал губами и опять не сразу произнес:

– На все воля Божья... а про меня не печалься... скоро развяжу руки...

Леонтий спохватился, что незаслуженно глубоко обидел умирающего отца, но сразу у него не хватало мужества открыто сознаться в этом, и он в волнении крупными шагами подошел к двери, с секунду в нерешительности постоял, потом открыл ее и вышел. Через минуту он вернулся и подошел к отцу.

На глазах мужика блестели слезы, и его суровое лицо стало беспомощным и жалким.

– Батюшка, рази я што... не я говорю, а горе мое говорит. Сдуру сболтнул. Рази ты меня куском объешь?! живи... легко ли мне отца родного решиться?!. Ведь горе мое говорит... Ведь завязал бы глаза и убежал куда-нибудь. Да бежать нельзя, куда их поденешь?! А я што... живи... Рази я што...

– Я знаю, Левон... – тихо, ласково промолвил старец и замолчал.

Егорушка привез из Руднева сестру Елену. Она вбежала в избу и, испуганно глядя заплаканными глазами в глаза Леонтия, поспешно спросила:

– Левушка, да што с Ка тюшкой? Егорушка говорит...

– Чего ж? – отвечал, расхаживая по избе с пищащими племянниками на руках, Леонтий, – вон полюбуйся на блаженную сестрицу, родила да и с ума спятила, лежит, спит себе, горюшка мало, а робяток не принимает, говорит: щенки!

Леонтий горько усмехнулся и мотнул головой в сторону Катерины, которая заснула на кровати, устроенной для нее около двери, запрокинув свое осунувшееся, принявшее землистый оттенок лицо.

– Ты вон положи своего-то куда-нибудь, а вот возьми покорми племянницу. Голодная!... Со вчерашнего дня, как родилась, маковой росинки в роту не было.

Елена, поспешно взяв на руки пищащую малютку-племянницу, присела на лавке. Всунув грудь в ротик ребенку, Елена залилась слезами.

– Горе-то какое, Левушка! И где только беда не ходит, все к нам придет. Как же быть-то?

Леонтий вздернул плечами, продолжая ходить с раскричавшимся племянником на руках.

– Ну, не кричи, не кричи, чего раскричался, мужчина? Как же быть?! – отвечал он сестре. – Все равно, твой хозяин-то тебя с детьми не кормит, а какие есть нехватки, все брат Левон пополняй, так вот и ты теперь услужи. Жить тебе у меня негде, тесно. Видишь, сколько народу, а другую избу не достроил, все сил не хватает, так живи у себя, а робяток приходи кормить, а уж у меня бери муку, картошку, соль, все, чего тебе надобно. Уж все равно!..

Несмотря на искреннее горе, причиненное сумасшествием сестры, Елена, сидя на лавке, тотчас же сообразила, что, благодаря такому несчастному случаю, ее личное положение устраивается к лучшему. Теперь она с детьми могла не бояться голодной смерти, теперь ей не придется у Леонтия выпрашивать из милости хлеба и каждый раз слушать от него брань и попреки. Теперь он будет обязан ей платить продуктами за ее услуги.

– Да я не о том, Лева, – поспешно сказала она. – А што же с Катей делать?

– Што? – закричал Леонтий. – Думаешь, я сестру в сумасшедший дом определю, штобы ее били там, што скотину? Не отдам, – гремел он, точно кто-нибудь отнимал у него больную.

– У меня будет жить, небось прокормлю. Не прокормлю, што ли?

XVII

На другой день, оставив малюток и «больницу» на попечение сестры Елены, Леонтий поехал в город, чтобы продать на базаре воз сена и купить кое-что для племянников.

Возвратился он поздно вечером, по обыкновению под хмельком, и лег спать на своем обычном месте на лавке, голова к голове с умирающим отцом.

Старец был очень плох. У него уже похолодели и отнимались ноги, дышал он только верхней частью груди, да и то с трудом. Он понимал, что доживает свои последние часы, но об этой жизни нисколько не жалел и, наоборот, хотел поскорее развязать Леонтию руки. За его долгий век жизнь никогда не была для него тягостью. Всякое горе, всякую потерю, невзгоду он переносил твердо, никогда не падая духом, но и всякую минуту готов был к смерти, если это угодно Богу.

Старческий ум его работал ясно. Он отлично понимал, какое великое новое несчастие стряслось над его любимой дочерью, и это его печалило и ему жаль было дочери, как жаль своей старой жены.

«На все воля Божья, – рассуждал старец. – Ничего, проживут за Левоном. Левон – пьяница и собака, завсегда словом обидит... а голодными и холодными не оставит, нет, скорее сам не съест... тяжко ему, маятно, язык у его собачий, а сердце доброе...».

Хотел было Пётра перед смертью попросить сына не пить вина, но раздумал.

«Слаб, пообещает, да не судержится. Один грех».

Когда Леонтий уже засыпал, Пётра зашевелился.

– Левон!

– Чего тебе? – спросил сын.

– Ежели захочу испить... взбужу...

– Ну што ж?! Взбуди... – и Левон тотчас же захрапел.

У двери спала Катерина; больная Прасковья возилась на своей кровати. Малютки иногда просыпались и пищали. Спавший на печи Егорушка спросонья хватался рукой за конец очепа, продетого под потолком в кольцо, на другом конце которого висела зыбка, и качал ее до тех пор, пока малютки не утихали.

Под печью кричал сверчок, и по стенам шуршали тараканы.

Пётра лежал смирно, тяжело дыша, не шевелясь и чувствуя, как жизнь медленно замирала в нем, подобно живительной струе, вытекавшей из разбитого сосуда и неизвестно где пропадавшей. Он старался только о том, чтобы достойно умереть, и мысленно молился Богу.

Внутри у него палило. Пётра с большими усилиями протянул руку и, нащупав голову сына, несколько раз подряд щелкнул его пальцем по лбу. Леонтий приподнялся.

– Што? што? – забормотал он, просыпаясь. – Ты... тятя?

– Ис-сп-пить... – едва слышным, прерывистым, хриплым полушепотом попросил умирающий.

Леонтий спустил босые ноги на пол, не скоро отыскал спички, зажег лампу, сходил в сенцы и, зачерпнув там из кадки ковшик воды, поднес отцу.

Старец, кряхтя, с трудом, медленно приподнял с изголовья трясущуюся голову и, перекрестившись, стал пить, но вода полилась у него через нос.

– Вздым...мм... – как чуть слышный шелест сухих листьев, пронесся медленный шепот старца. Леонтий, перехватив ковшик в левую руку, правой осторожно обхватил отца под спину и приподнял.

Голова умирающего, как отрубленная, привалилась к его груди, и когда сын поднес снова ковшик к его губам, старец был уже мертв.

Смерть отца, которую Леонтий последние недели ожидал со злобным нетерпением и на которую смотрел, как на избавление его от лишних хлопот и лишнего рта, тут поразила и потрясла его.

Осторожно, с молитвой и страхом опустив на подушку голову покойника, Леонтий подошел к лежавшей на кровати матери, дотронулся рукой до ее плеча и, неожиданно зарыдав, вскрикнул:

– Отец-то приказал долго жить! Помёр... мама, слышь? Мама, слышь, помёр тятя-то...

Старуха вздрогнула и горячечным воспаленным взглядом во все глаза глядела на сына, но не понимала, кто стоит перед ней и что говорит. Она была в беспокойстве, тревоге и напряжении. Ей казалось, что она сидит за куделей и сучит пряжу и все хочет покруче закрутить веретено, а оно скользит в залоснившихся, сухих пальцах и не закручивается. Старуха часто поплевывает на пальцы, а они все так же сухи, как и прежде. А тут кто-то большой, колеблющийся, лохматый толкнул ее, и пряжа оборвалась. Только что она приладила ее опять к кудели, как нитка стала тянуться, тянуться все длиннее и длиннее, и рука тоже тянется за ниткой и веретеном через всю избу до самой печи, и не может старуха притянуть обратно свою руку и намотать нитку на непокорное веретено. И все это раздражает и мучает Прасковью...

Старика Пётра отпели и похоронили на третий день. Все домашние, родные, приехавшие из Петербурга сын Егор и дочь Варвара и даже сумасшедшая Катерина ходили на кладбище; дома оставалась только одна Прасковья, лежавшая в бреду без памяти. Потом были поминки.

Когда гости разошлись и разъехались, дома не досчитались бабьих и мужицких рубах, одного чугуна, одного ведра, двух горшков и ухвата.

Все это было раскрадено односельцами в то время, когда домашние были на похоронах.

Продолжение следует

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Дмитрий Юдкин

Дмитрий Юдкин

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Александр Трубин

Александр Трубин

Валерий Шамбаров

Валерий Шамбаров

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Павел Рыков

Павел Рыков

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Леонид Петухов

Леонид Петухов

Георгий Боровиков

Георгий Боровиков

Олег Платонов

Олег Платонов

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский