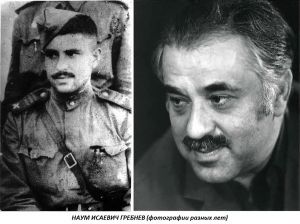

Два разных мира, две разные совести

События замелькали с такой стремительностью - воображение едва поспевало за ними, а мозг никак не мог ни объять, ни вместить. Это была не жизнь, а кинематограф. Но какой страшный кинематограф. Какая трагическая смена впечатлений.

Бунт в столице. Бунт запасных батальонов, давно распропагандированных, не желающих воевать, а желающих - это выгоднее и легче - бездельничать и грабить.

Петербург, такой строгий и стильный, очутился во власти взбесившейся черни.

Слабая, бездарная власть потеряла голову. Не будь она бездарной и слабой, она легко подавила бы мятеж, подавила бы только с помощью полиции и юнкеров. Новая революционная власть - в руках пигмеев. Эти пигмеи, в один день ставшие знаменитыми, убеждены, что это они вертят колесо истории. А на самом деле это колесо бешено мчит уцепившихся за него жалких, дрожащих пигмеев.

Мчит. Куда? К геростратовой славе или в бездну. Пожалуй, и туда, и туда.

Рухнула тысячелетняя Россия, сначала княжеская, потом царская, потом императорская.

Два депутата Государственной думы, небритые, в пиджаках и в заношенном белье, уговорили царя отречься. И он покорно сдал не только верховную власть, но и верховное командование.

Подписав наспех составленное на пишущей машинке отречение, самодержец величайшего в мире государства превратился в частное лицо, а через два-три дня - в пленника.

Низложенный император, теперь уже только семьянин, спешит в Царское Село к больным детям, но какой-то инженер Бубликов, человек со смешной, плебейской фамилией, отдает приказ не пускать поезд к революционной столице, и поезд, как затравленный, судорожно мечется между Могилевым и станцией Дно, никому неведомой, вдруг попавшей в историю, как попали в нее маленький Бубликов и маленький адвокат Керенский.

При этом первом демократическом министре юстиции медленно догорело великолепное старинное здание окружного суда, и были выпущены из тюрем все уголовные преступники.

Революция началась, как и все революции - под знаком отрицания права и под знаком насилия.

Тысячи недоучившихся студентов, фармацевтов, безработных адвокатов, людей ничему никогда не учившихся, надев солдатские шинели, нацепив красные банты, хлынули на фронт убеждать солдат, что генералы и офицеры - враги их, что генералам и офицерам не надо повиноваться и отдавать честь, ибо это унижает человеческое достоинство. Этих гастролеров обезумевшие солдаты носили на руках и верили им гораздо больше нежели тем, кто около трех лет водил их в бой и вместе с ними сидел в окопах под неприятельским огнем.

Темные разнородные силы, сделавшие революцию, выбрали удобный момент. Еще два-три месяца и, оставайся русская армия стойкой, дисциплинированной, Россия победила бы, победила бы даже без наступлений. Держаться 6ыло легко, имея под конец такую же мощную артиллерию, какая была у противника. Целые горы снарядов громоздились под открытым не бом на всем пространстве необъятного фронта. Этих запасов смертоносного металла с избыт- ком хватило бы, чтобы под осколками его по легла истощенная, измученная германская армия.

Но теперь, Когда русские дивизии и корпуса превратились в митингующие дикие орды, если и опасные кому-нибудь, то только своим же собственным офицерам, - теперь немцы могли вздохнуть свободно. Теперь для них восточный фронт был вычеркнут, остался один только лишь западный.

Успехи фаланг Макензена с их артиллерийским пеклом побледнели перед этой неслыханной бескровной победой.

Революционная власть демагогически, с маниакальным упорством вдалбливала в головы людей в серых шинелях:

- Солдату - все права и никаких обязанностей!

И армия - не могло быть иначе - разлагалась. Особенно удачно протекало разложение в пехоте. Кавалерия, более дисциплинированная и в силу меньших, нежели у пехоты, потерь, имевшая в рядах своих кадровых солдат и офицеров, не так поддавалась преступной пораженческой агитации.

Но все же частями, в коих совсем не чувствовалась буйная и безумная, сменившая империю анархия, были мусульманские части: Дикая дивизия, Текинский полк и крымский конный Татарский.

Дикую дивизию революция застала в Румынии.

Тщетно пытались полковые и сотенные командиры втолковать своим "туземцам", что такое случилось и как повернулся ход событий. "Туземцы" многого не понимали и, прежде всего, не понимали, как это можно быть "без царя". Слова "Временное правительство" ничего не говорили этим лихим наездникам с Кавказа и решительно никаких образов не будили в их восточном воображении. Они постановили так:

- Царю не следовало отрекаться, но если он отрекся - это его державная воля. Они же, "туземцы", будут считать, как если бы ничего не изменилось. Революция их не касается и если русские армейские солдаты безобразничают и оскорбляют своих офицеров, то для них, "туземцев", свое начальство есть и останется на такой же высоте, как это было до сих пор. У армейских солдат своя совесть, у горцев Кавказа - своя. И в силу этой самой совести, повинуясь офицерам и своим муллам, они без царя будут воевать с такой же доблестью, как воевали при царе.

И еще не могли они понять, как это военный министр может быть из штатских людей. Как это можно отдавать воинские почести человеку в пиджаке и в шляпе. Вначале хлынувшие на фронт агитаторы из адвокатов и фармацевтов, загримированных солдатами, пробовали начать разрушительное дело свое среди "туземцев", но каждая такая проба неизменно завершалась весьма плачевно для этих растлителей душ.

В лучшем случае "туземцы" избивали их нагайками, в худшем выхватывали кинжалы, и тогда уже офицеры вмешательством своим спасали жизнь агентам Керенского.

Агенты, у коих при неуспехе наглость сменялась трусостью, униженно благодарили офицеров, получая от них весьма назидательную отповедь:

- Пусть ваши революционные головы хоть слегка призадумаются над этим: вы зачем шли к нам в дивизию? Чтобы расшатать авторитет наш среди всадников, как это вы сделали в армии? Но именно потому, что авторитет наш остался в полной мере и не вам поколебать его, потому-то вы и целы и не превращены в котлеты кинжалами горцев. Да будет это вам уроком. Не суйтесь больше к нам! Лозунги ваши здесь не ко двору, не могут иметь успеха. Чем вы берете в армии? Тем, что говорите: "Вы теперь свободные граждане, бросайте фронт и с винтовками ступайте в тыл делить помещичью землю". И армейцы, с их отвращением к войне, с шкурническим страхом быть убитыми, с их жадностью к чужой земле, слушаются вас. Для наших же горцев война - желанная стихия, а смерть в бою - почетный удел джигита, вот почему вас встречают не аплодисментами, а нагайками и кинжалами. Кроме того, наши горцы не собираются делить чужую землю - им достаточно своих аулов и своих пастбищ; уносите же подобру-поздорову ваши ноги да и товарищам вашим передайте, чтобы обходили "туземцев". Больше мы никого из вас выручать не будем. Пусть они режут вас, как баранов! Да вы и не стоите лучшей участи. Все вы мерзавцы, предатели и ведете Россию к гибели!

С тех пор закаялись агитаторы смущать горцев, избегая даже показываться по соседству с Дикой дивизией. На что Керенский, и тот, несмотря на все свое желание посетить Дикую дивизию, так и не решился приехать. Ему дано было понять, что его дешевое красноречие не только не будет иметь успеха, а, фигурально выражаясь, он будет встречен "мордой об стол".

Мечты о диктатуре

Это уже не был нежно разметавшийся на холмах и долинах весь в зелени Киев. Это не были апартаменты "Континенталя". Это был маленький номер маленького загрязненного отеля в провинциальном городе Яссы, временной столице Румынии. Немцами занят был Бухарест. Королевская семья и весь двор переехали в Яссы.

Но офицеры Дикой дивизии, собравшиеся в маленьком номере гостиницы "Траян", были все те же! Революция почти никого из них не сломала, не поколебала, не принизила, и этим в значительной степени обязаны они были своим всадникам, тоже не сломленным и не поколебленным.

Когда армейские солдаты избивали своих офицеров, оскорбляли, плевали в лицо не только в переносном, а в самом подлинном значении слова, - среди этого безумия и полного развала "дикие" горцы казались еще дисциплинированнее, чем до революции.

Яссы были таким же тылом для румынского фронта, каким был Киев для юго-западного. И в Яссы, как и в Киев, укрывались офицеры "туземной" дивизии отдохнуть и развлечься.

В табачном дыму, за стаканом местного вина обсуждались события. Обсуждались в сотый, а может быть, в тысячный раз. Наболевшее всегда и остро, и жгуче, и ново являет собой незаживающую рану.

Адъютант Чеченского полка Чермоев, с заметным кавказским акцентом, приятным и мягким, поблескивая умными живыми глазами, убеждал:

- Если бы конвой государя состоял не из казаков, а из наших горцев-мусульман, как это было при Александре II, конвой не допустил бы отречения.

- Как это мог бы конвой не допустить? - не понял Юрочка и обиделся за государя.

Баранов, не дав ответить Чермоеву, накинулся на Юрочку со свойственной ему, Баранову, резкостью, не допускающей возражения:

- Вот, вот, все вы такие! Всё вы в шорах! Потому и нет царя, потому погибла Россия. Я знаю, знаю наперед, что вы скажете! Раз, мол, царь отрекся, верноподданные должны покорно с этим примириться. А между тем как раз наоборот. Долг верноподданного рассуждать, а не слепо повиноваться. Отречение было вырвано у государя силой или почти силой, а поэтому надо было аннулировать это отречение тоже силой! Чермоев прав! Туземцы конвоя не приняли бы этого пассивно. Они по-своему расправились бы и с теми, кто приехал "отрекать" государя, да заодно и с теми генерал-адъютантами, которых он осыпал милостями и которые отблагодарили его, участвуя в заговоре против него.

- Баранов не знает полумер и полутонов, - заметил Юрочка, - что же, по-вашему, Алексеева и Рузского следовало повесить?.

- Тут же, перед поездом, на фонарных или каких там еще столбах! горячо подхватил Баранов. - Изменники, изменники с генерал-адъютантскими вензелями! Разве все загадочное поведение Алексеева в ставке не измена? Разве поведение Рузского в Пскове не измена? А как он осмелился кричать на государя и, вырвав у него вместе с приехавшими депутатами Думы отречение, воспротивился вернуть, когда спохватившийся государь потребовал назад? Это не измена? Помните, по воле государя нашей дивизии приказано было грузиться, чтобы идти в Петроград и не допускать никаких мятежных выступлений? И уж будьте спокойны, революции не было бы, - уверенно пообещал Баранов. - И что же? В самый последний момент приказ был отменен, и мы остались на фронте. "Туземцы" в Петрограде - это не входило в план алексеевых и рузских. А получилось вот что! - порывисто подойдя к окну, Баранов широким жестом показал вниз на площадь, с загаженным фонтаном посередине. Площадь была запружена скучающими, одуревшими от праздности и безделия русскими солдатами. Всклокоченные, немытые, в расстегнутых гимнастерках, с нацепленными куда попало красными бантами, они давно утратили не только воинский, но и человеческий вид. Это была толпа, лущившая семечки, готовая митинговать, грабить, насильничать, делать все, что угодно, только не подчиняться своим офицерам и не воевать.

И хотя эта картина была до отвращения знакомая, но вслед за Барановым и все остальные подошли к окну. Летний воздух, пыльный и мутный, прорезался певучим сигналом - гудком королевской машины.

Сухой, горбоносый профиль короля Фердинанда. Рядом - его начальник штаба генерал Прецан. Толпа русских солдат препятствовала движению. Королевская машина замедлила ход. Солдаты с неприятной тупостью смотрели на союзного монарха. И ни одна рука не потянулась отдать честь, ни одна! Какая там честь, когда этим солдатам внушалось, что здешнего короля надо так же свергнуть, как свергли они у себя Николая.

Баранов, покраснев, захлопнул окно. И все кругом вспыхнули. Было стыдно, мучительно стыдно за русскую армию...

Что должен был думать о ней этот русский фельдмаршал в голубой форме румынского генерала? А ведь всего несколько месяцев назад он пропускал мимо себя русские полки, шедшие на фронт, и, сам солдат с головы до ног, восхищался их молодецким видом, выправкой, подтянутостью. Казалось, с такими бойцами можно опрокинуть какую угодно мощь, даже германскую!

Казалось, тогда... А теперь...

И Тугарин, вслух заканчивая предполагаемые мысли румынского короля, после некоторой паузы молвил:

- Да, был царь, была армия, а нет царя, нет и армии, вместо армии сброд, сволочь... И от стыда, и от боли так горит лицо, так горит, как если бы тебе надавали пощечин...

- А главное, главное, - подхватил Юрочка, - весь ужас тех, кто понимает и болеет, ужас в сознании нашего собственного бессилия, нашей полной беспомощности. Никто и ничто не в состоянии прекратить этот стихийный развал. Мы, то есть не мы лично, а Россия и с нею армия, да и мы, пожалуй, мы обреченные! Все катилось по наклонной плоскости, докатилось и рухнуло в бездну...

- Опомнись, Юрочка, если все мы будем думать как ты, сохрани и помилуй Бог! - возразил Тугарин. - Тогда мы, разумеется, обреченные. Но нет же, нет, тысячу раз нет! Все это, - и он показал на окно и на площадь, можно остановить на самом краю бездны, и не только остановить, а и железной рука взнуздать, навести порядок! И эта рука должна явиться справа, но, смахнув слюнявую керенщину, она явится слева. И тогда вся эта орда, пускавшая папиросный дым чуть ли не в лиц Фердинанду, будет закована в цепи такой дисциплины, какой никогда не снилось ни одной императорской армии! Это будет полчище apaкчеевских шпицрутенов! - твердо, как-то пророчески звучал голос Тугарина.

И все поверили, поверили, что так именно и будет, если не явится диктатура справа, он придет слева.

- Но что же делать? Где выход? - с тоской вырвалось у Юрочки.

- Выход? - резко переспросил Тугарин. - Выход единственный. Выжечь каленым железом гнойник, ударить по тому самому месту где началось, откуда пошла зараза. Захват Петрограда, беспощадное физическое уничтожение совета рабочих депутатов, несущего большевизм, и твердая национальная власть! Все это может проделать одна кавалерийская дивизия, лучше всего "туземная"! Но, конечно, не с таким ничтожеством и трусом, как наш Багратион, во главе.

Эта беспощадная характеристика ни в ком не встретила возражения.

Великий князь Михаил уже давно покинул дивизию. Вначале он командовал конным корпусом, а потом назначен был на пост генерал-инспектора кавалерии. Дикую дивизию получил князь Багратион, пустой человек, бесталанный генерал, болтун, трусливый не только на боевом поле, где он, кстати, ни разу не был, но и в житейском, и да политическом значении слова.

- Великий князь, - продолжал Тугарин, - теперь гатчинский узник. Эта сволочь из coвeта рабочих депутатов контролирует каждый его шаг. А нам, нам он нужен был бы как знамя. Его можно освободить, похитить, наконец, вместе с ним войти в Петроград и провозгласить императором...

- Но ты же сам знаешь великого князя, - ответил кто-то, - великий князь питает отвращение к власти. Вспомни, как легко он сдал ее, сдал свое право на престол после отречения государя.

- Как смеет он питать отвращение к власти когда Россия гибнет? - с засверкавшими глазами ударил по столу Тугарин. - Силой заставили бы идти вместе с нами. Лучше ему быть нашим пленником, своих верноподданных, чем пленником засевшей в Смольном черни - черни, предводимой адвокатишками и фармацевтами. Если мы настоящие монархисты, любящие родину, мы должны действовать революционно, откинув мертвую дисциплину, откинув слепое повиновение. В этом я вполне схожусь с Барановым. Если бы все офицерство мыслило так, все было бы иначе, и государь стоял бы во главе армии и не был бы сослан в Тобольск. Даже после отречения его надо было увезти на фронт и, не считаясь с его волей, "заставить" продолжать быть императором. Потребовать усмирения Петрограда. И усмирили бы. Усмирили бы железом и кровью. Но, повторяю, даже теперь не поздно. Весь вопрос в сильном смелом человеке, который повел бы и за которым пошли бы. Генералы наши провалились на экзамене. Да и зачем непременно генерал? Пусть это будет боевой полковник, пусть это будет ротмистр, поручик, мы ему все подчинимся, а с таким, как Багратион, будем до конца пить из чаши унижения и позора...

Накануне событий исключительной важности

Лара жила на Шпалерной, у Таврического сада. Из своих окон видела начало революции: центром и мозгом начала был Таврический дворец с Государственной думой. А Государственная дума была популярна в так называемых "массах", и только слабость растерявшегося председателя ее, Родзянки, допустила самочинно и самовольно сформироваться совету рабочих и солдатских депутатов.

Будь Родзянко сильнее, он мог бы задержать в своих руках всю полноту власти и снести голову демагогическому младенцу без рода, без племени, со смешной кличкой "совет рабочих депутатов". Как будто в России никого, кроме солдат и рабочих, не было и как будто лишь только они, эти темные люди, могли управлять страной.

Лара видела из своих окон одурелые толпы, серые, скучные, расцвеченные красными бантами, флагами и красными гигантскими плакатами на нескольких древках, несомых несколькими людьми. Безвкусное обилие красного цвета угнетало и раздражало всех тех, кто среди этого буйного помешательства сохранил ясность рассудка.

Лара видела из своих окон, как пьяное хулиганье нападало на офицеров, снимая с них оружие, срывая погоны. Видела, как такие же пьяные банды врывались в подъезды особняков, официально - желая найти оружие, неофициально - желая пограбить.

Лара видела, как прошел к Думе гвардейский экипаж из матросов, один к одному, богатыри и красавцы. Вел этих богатырей их командир, тоже красавец, великий князь Кирилл Владимирович, пожалуй, один из всей династии не потерявший голову и попытавшийся что-то сделать и спасти. Спасти хотя бы остатки рухнувшей империи.

Он предложил свои услуги Родзянке не как великий князь, а как обыкновенный смертный, имевший в своих руках отдельную воинскую часть. И еще можно было бы что-то наладить, что-то восстановить, что-то сберечь, но Родзянко, теряясь все более и более под напором слева, дал неопределенный ответ:

- Мы будем иметь в виду предложение вашего высочества.

И трагедия в том, что Родзянко, честный русский человек и несомненный патриот, и умом, и душою был, несомненно, не с Керенским, с которым волей-неволей должен был сотрудничать, а с великим князем, сотрудничество коего отверг.

В этой личной трагедии Родзянко была трагедия всего русского дворянства, мягкотело-либерального, так же потерявшего вкус и аппетит к власти, как потерял я то, и другое несчастный государь.

А между тем низы и полуинтеллигентская накипь весьма быстро вошли во вкус власти и обнаружили прямо чудовищный аппетит к ней.

Многое видела Лара из окон. Сама она как-то двоилась в своих ощущениях и переживаниях.

Революция так была гадка, так отвратительна ей, что могла бы свести с ума, если бы не владевшая всем существом любовь. А так как чувство малое и большое всегда прежде всего эгоистично, то и революцию она воспринимала скорее внешне. Все, что не было им, Тугариным, любимым человеком, отходило на второй план. Эти скопища с красными флагами казались скопищами статистов в плохой постановке плохого театра.

Однажды этих самых статистов ей пришлось наблюдать не только из своих окон, как из ложи, а у себя в квартире. В первые же дни революции, в самом начале марта, к ней ворвалась полупьяная кучка людей в шинелях и без шинелей.

На ее вопрос, что им надо, они отвечали:

- Так что, здесь прячутся эти самые кавказские ахвицеры, которые вообче против народной свободы.

- Ищите, - ответила Лара.

Искали, обошли всю квартиру, кавказских офицеров не нашли, но кое-какие драгоценности из туалетных ящиков исчезли вместе с ними.

Позже Лара случайно узнала: эти люди подосланы были полковником Керенский произвел его в полковники - Шепетовским.

Так мстил отвергнутый любовник.

Вчерашний монархист из соображений карьерного свойства теперь, в силу тех же самых соображений, делал революционно-демократическую карьеру, для чего не без сожаления расстался со своим буржуазным моноклем.

Лара подлую выходку Шепетовскому не то что простила, а постаралась забыть о ней, как забыла о самом Шепетовском и опять-таки потому, что все бывшее вне ее чувства к Тугарину казалось таким ничтожным и мелким. Она думала о нем постоянно... Сначала, до революции, думала, что его могут убить на фронте, а позже опасение увеличилось, так как опасность удвоилась и вместо одного фронта было два. Один, как и был - внешний, другой - и он чудился еще страшнее - внутренний. Тугарин так невыдержан и горяч, он так не считается и не желает считаться со всем происшедшим, рискуя на каждом шагу, и Лара вспомнила виденное из окна, как солдаты и хулиганы срывали погоны офицерам. Ни, своих погон, ни своей сабли Тугарин живым не отдаст, и мало ли что может случиться?

Никогда еще петербургская весна не была так загажена людьми. Но эта весна казалась Ларе такой прекрасной именно (потому, что в душе Лары уже больше года благоухала весна. И, стараясь не замечать людей, она впитывала в себя очарование ясных, еще холодных, но прозрачных дней. И что-то притягивающее было в сырой жести Таврического сада, в его голых деревьях, в запахе увядших прошлогодних листьев.

И если бы не тревога за любимого человека, и если бы еще не действительность, от которой никуда не уйти, как безмятежно и хорошо было бы на сердце.

Тревоги Лары успокаивал Юрочка, на день, на два, раз в месяц укрывавшийся в Петроград к своим. Он всегда находил часок-другой, чтобы заглянуть к Ларе. И к ней он был весьма расположен да и, кроме того, обожал Тугарина. Доставляло удовольствие, выражаясь по-военному, "нести службу связи" между Тугариным и Ларой.

Да, он успокаивал ее, успокаивал слепой верой в свою Дикую дивизию:

- Вы себе представить не можете, как нас боятся все эти армейские! Своих офицеров они в грош не ставят, вчуже больно, а наша черкеска и папаха производят на них 'магическое действие! Не было случая, чтобы "туземный" офицер один-одинешенек был бы задет или оскорблен толпой солдат, даже самой разнузданной, утратившей всякое понятие, о дисциплине.

- Юрочка, вы мой бром, но все-таки, все-таки... Послушать вас, так все хорошо, даже верить не хочется. Но вы же сами говорили, что у вас есть пулеметная команда из матросов.

- Есть, и, конечно, эта команда сочувствует не нам, а революции, но она - тише воды ниже травы, пикнуть не смеют. Кроме них, вот еще писаря, но и писаря поджали хвост. Ах, "от был номер. Помните фельдшера Карикозова? Он обедал в вашем обществе в "Континентале"?

- Как не помнить: Тугарин так жестоко прогнал его!

- На днях он поступил с ним еще более жестоко. Прибегает всадник-ингуш. Трясется от бешенства. В штаб полка явился с красным бантом Карикозов и давай пропагандировать писарей: теперь, мол, свобода и все прочее. Вы знаете Тугарина?.. Вспыхнул, взял с собой ингуша, по дороге прихватил еще одного и - в штаб. Действительно, Карикозов держал речь к писарям. Увидел Тугарина, побледнел да так и застыл с открытым ртом. Тугарин одному ингушу: "Сорви красный бант с этого мерзавца". Другому: "Ну-ка, возьми его в плеть "по-туземному". Финал плачевный - фельдшер весь в крови вынесен был из штаба, и уж другой фельдшер оказывал ему медицинскую помощь. Молодец Тугарин! Я не знаю, кто еще, разве вот Баранов, мог бы так энергично расправиться!

- Да, но как бы из-за этого молодечества не пришлось бы в конце концов поплатиться...

- Пустяки. Я верю в его звезду. Сильным и смелым везде удача. Кстати, Карикозов после этого урока исчез. Сквозь землю провалился.

В следующий свой приезд, уже летом, Юрочка был. озабоченный и таинственный.

- Развал по всему фронту. Бегут, не хотят удерживать позиций, бесчинствуют в тылу. Нас, "туземцев", бросают из Галиции в Румынию, из Румынии в Галицию. Мы какая-то "карета скорой помощи"! Наступаем, затыкаем прорывы, усмиряем солдатские грабежи и погромы...

Чем же это кончится?

- Кончится катастрофой, если... Но, слава Богу, замечается какой-то просвет. Назначенный вместо Брусилова верховным главнокомандующим генерал Корнилов может спасти положение. Он требует введения смертной казни в тылу и на фронте, а также восстановления расшатанной дисциплины. Конечно, и Временное правительство, и совет рабочих депутатов всячески будут препятствовать ему. Им нужен развал, они боятся поднятия престижа офицеров и генералов. Тогда им смерть, а им этого совсем не хочется, хочется быть у власти, хотя бы даже призрачной. Керенский с наслаждением сменил бы Корнилова, но теперь уже коротки руки. За Корниловым казачество, офицерский корпус, ударные батальоны и, конечно, мы! Ах, я вам нарисую картину, как генерал Корнилов приезжает из ставки в Зимний дворец на заседание Временного правительства. Дело в том, что Керенский и министры-социалисты не прочь в один из таких приездов арестовать Корнилова и назначить в ставку другого генерала, который был бы более сговорчивым или, пожалуй, вернее, сам Керенский метит "в главковерхи...

- Полно, Юрочка, балаганить!..

- Нисколько! Этот самовлюбленный гороховый шут уже и теперь мнит себя Наполеоном и гримируется под него. Правда, вместо серого походного сюртука у него демократическая кофта какая-то, но за борт этой самой кофты он закладывает руки вполне наполеоновским жестом. Большевики? Он их боится, попустительствует им, как крысам одного и того же подполья. В один прекрасный день скажут: "Пошел вон!" этому адвокату-Наполеону, и вместо Керенского в кровати императора Александра III в Зимнем дворце будет спать Ленин или Троцкий... Так, вот, чтобы предупредить это... Но теперь я вам опишу совещание верховного с Временным правительством. Положительно что-то персидское или мексиканское. Да и в самом деле, может ли Корнилов доверять кабинету министров, где заседают неврастеники-кокаинисты, одержимые манией величия, наполеоны в демократических кофтах и где имеются еще махровый негодяй Некрасов, немецкий агент Чернов и террорист-бандит Савинков? В эту темную компанию волей-неволей попадает честный солдат, желающий спасти Россию и с достоинством закончить войну, для чего необходимо в первую очередь свернуть шею большевикам. Такого беспокойного генерала могут арестовать и сместить, как я уже сказал, либо сделать еще кое-что похуже. В лабиринтах Зимнего дворца так легко исчезнуть, да еще при благосклонном участии такого профессионального убийцы, как военный министр Савинков.

- Юрочка, вы там у себя на фронте глотаете, французские романы...

- Наша безумная действительность затмит любой авантюрный роман. Необходимо вам сказать, да я и говорил это, кажется, раньше, что кроме нашей дивизии, есть еще одна мусульманская часть. Раньше называлась Туркменским дивизионом, а теперь это конный Текинский полк. Бронзовые люди из среднеазиатских степей, рослые и видные, куда крупнее наших "туземцев", и все на чудесных жеребцах, серых в яблоках. В бою это одно великолепие! Гиканье всадников, ржание разгоряченных лошадей и беспощадная рубка. Недобитых всадником врагов загрызает жеребец...

- Юрочка, не фантазируйте!

- Честное слово, не фантазирую! - обиделся Юрочка. - Корнилов, служивший в Туркестане и знающий все местные наречия, взял туркменов к себе в ставку и сделал их как бы своим личным конвоем. Преданы они ему безгранично! Готовы жизнь за него отдать!.. Вот уж действительно "да последней капли крови". Едучи на совещание в Петроград, он берет с собой две сотни туркменов с пулеметами и десять верных ему офицеров. Одна сотня рассыпается на площади перед Зимним дворцом, другая занимает все ходы и выходы в той части дворца, Где происходит совещание. А рядом с залом совета - вооруженные до зубов офицеры. При таких условиях извольте арестовать главнокомандующего, когда он сам в любой момент может арестовать все правительство...

- И вправду, что-то мексиканское! - молвила Лара. - Но ведь это же все ненормально, чудовищно ненормально...

- А разве все кругом нормально? Разве вся Россия не сплошной дом умалишенных? В таком порядке, под такой же охраной покидает Корнилов совет министров и возвращается к себе в ставку.

- Но так долго продолжаться не может...

- Конечно, не может... - и хотя Лара и Юрочка были только вдвоем и во всей квартире больше никого не было, Юрочка осмотрелся и понизил голос: Поэтому-то и надвигаются события чрезвычайной важности. Уже назначено Московское совещание. Ничего из этого совещания не выйдет, будут говорить справа и слева, но не поймут, не захотят понимать друг друга.. Патриотизм военных кругов встретится с демагогией болтунов и политических мошенников. Единственный выход - переворот. И он уже намечен Корниловым. По слухам, даже Керенский тяготится тиранией большевистского совета и не прочь войти в соглашение с Корниловым. Но, во-первых, этому господину нельзя доверять, а во-вторых, не планы этой комической фигуры важны, а важно то, что в сентябре нас, "туземцев", могут бросить в Петроград для наведения порядка и для надлежащей расправы с кем следует...

- Давно бы пора! - воскликнула Лара. - Как это было бы хорошо! Вы думаете, удастся?

- Кто может оказать нам сопротивление? Кто? Эти разложившиеся банды трусов, не бывавших в огне, не умеющих владеть оружием и опасных лишь мирному обывателю? Только бы нам дойти, физически дойти до Петрограда, а уж успех вне всяких сомнений! Если только первые наши разъезды ворвутся в предместье столицы, встанут все военные училища, встанет все лучшее, все то, что жаждет только сигнала к освобождению от шайки международных преступников, засевших в Смольном, как ждем все мы этого часа возмездия!

Лара молвила мечтательно, с какой-то блуждающей улыбкой:

- Итак, почем знать, быть может, вашей дивизии суждено сыграть историческую роль в деле освобождения России?..

На вершине "власти"

Совет рабочих и солдатских депутатов, державший в своих руках судьбу России и до поры до времени только терпевший немощное Временное правительство, являл собою весьма пестрый зверинец. Главную роль, конечно, играла в нем интеллигенция, замаскированная "под рабочих и под солдат". Настоящие же рабочие и солдаты, допущенные из политических соображений, были на положении серой скотинки. Нужны были их голоса. Эти голоса серая скотинка слепо и покорно отдавала тем, кто ею руководил.

Руководили сплошь германские и австрийские агенты. Было несколько офицеров генерального штаба из Берлина и Вены. Надев солдатские шинели и забронировавшись псевдонимами, эти лейтенанты и майоры делали все зависящее от них и возможное, чтобы в самый кратчайший срок развалить еще кое-как державшиеся остатки и обломки русской армии и русского флота. Им помогали в этом большевики.

Помогали австро-германцы, очутившиеся в русском плену и после революции попавшие из сибирских концентрационных лагерей в cовет рабочих и солдатских депутатов. Одного из этих военнопленных - Отто Бауэра, австрийского социалиста - провел в совет его друг Виктор Чернов, министр земледелия Временного правительства.

Чернов осуществлял аграрную реформу с гениальной прямолинейностью. Он говорил крестьянам:

- Выжигайте помещичьи усадьбы! Выжигайте дотла эти галочьи гнезда, чтобы ваши кровопийцы больше никогда не вернулись!

Чернов в товарищеском порядке сообщал Отто Бауэру все тайны Временного правительства, а Бауэр сообщал эти сведения через своих курьеров венскому правительству.

Это было известно, и на совещаниях в Зимнем дворце военный министр Савинков предупреждал запиской генерала Корнилова, чтобы тот держал про себя свои планы как наступления, так и обороны, ибо это может стать известным неприятелю. Савинков не любил Чернова. Чернов не любил Савинкова. Эта взаимная антипатия родилась еще давно, в дни царизма, во время совместной подпольной работы.

Да и в рядах совета рабочих депутатов Савинков имел немало врагов и совсем не имел друзей.

Особенно ненавидел его Троцкий. У них были старые, тоже эмигрантские счеты.

По слухам, когда-то в Париже Савинков отбил у Троцкого женщину и, мало этого, еще публично дал ему по физиономии. Ничего невероятного в обоих случаях не было.

Троцкий тогда еще не был "демоничен", а был только смешон в своем подчеркнутом безобразии. Савинков же с его львиным профилем и бледным, холодным лицом был овеян славой бесстрашного убийцы, террориста, и от его фигуры веяло жуткой недоброй силой. Троцкий трусливо, из-за угла посылал других метать бомбы в министров и великих князей. Савинков же лично бросал бомбы в "прислужников ненавистного царизма". И вот эти два революционера очутились у власти. Троцкий заседал в Смольном институте, Савинков - в Зимнем дворце. Оглядываясь назад, Троцкий вспоминал пощечину, а заглядывая вперед, видел, что Савинков, этот единственный волевой человек во Временном правительстве, если удержится военным министром, будет для большевиков опасным и нежелательным противником. А с большевиками ему не по дороге. Во-первых, он ни с кем не пожелает делить власть, а во-вторых, он не пораженец и по-своему любит Россию... В революционности своей мечтатель-романтик, он никогда не был платным агентом чужеземной политической полиции.

Кто-нибудь из них должен свернуть голову другому. Весь вопрос - кто кому

Савинков поддерживал Корнилова. Поддерживал выдвинутое верховным главнокомандующим требование смертной казни, карающей дезертирство и неповиновение военному начальству.

Совет рабочих депутатов забил тревогу, боясь, что Корнилов и Савинков восстановят в армии боеспособность и порядок.

Керенский, со свойственным ему истерическим пафосом, восклицал, что как до сих пор его рукой не подписано ни одного смертного приговора, так и впредь не будет подписано.

Это говорилось для популярности, говорилось в толпу, на митингах, с театральных подмостков и с арены цирка.

Но за кулисами, особенно после доброй порции кокаина, Керенский готов был пойти за Савинковым. Этот бледный, с решительным видом, с холеными руками человек, одинаково владевший как браунингом, так и ножом, был гранитно-монументален рядом с набитой паклей и ватой мягкой куклой. И гранит подавлял паклю.

Гранит внушал кукле:

- Если мы не раздавим товарищей из Смольного, товарищи из Смольного раздавят нас! Июльские дни - первое предостережение. Вы, Александр Федорович, на свою голову дважды спасли Троцкого. Когда преображенцы хотели его расстрелять и когда вы поспешили к нему на квартиру, воспротивившись его аресту...

Керенский, мигая дряблыми, набухшими веками, не мог ничего ответить. В самом деле, что можно было ответить?

Да, действительно, он дважды спас Троцкого. И не потому, что Троцкий был симпатичен ему или же политически приемлем, а потому, что Троцкий в глазах его был крупным революционным волкодавом, а он, Керенский, рядом с этим волкодавом чувствовал себя такой маленькой, беззащитной дворняжкой..,

В революционных кругах деление на касты и чинопочитание куда сильнее развито, чем в любом монархическом государстве. Человек с львиным профилем посвятил Керенского в свой план:

- Большевики опираются на матросов. Мы же, Временное правительство, не опираемся ни на кого и ни на что. Мы висим в воздухе. Нам необходимо опереться на армию или, вернее, на ее части, не утерявшие дисциплины и не превратившиеся в орды шкурников и дезертиров.

- Другими словами, еще сохранивших повиновение генералам? - с тревогой вырвалось у Керенского. Он не так опасался большевиков как генералов.

Собеседник поспешил успокоить его.

- Есть генералы и генералы. Лично я, например, вполне доверяю Корнилову. Он республиканец, не честолюбив и не метит в диктаторы, несомненный патриот и несомненный демократ как по убеждениям, так и по крови. Чего же еще? Это желанный для нас союзник. За этим союзником реальная сила: именно те остатки еще сохранившейся армии, о которых я только что говорил.

И Савинков развивал дальше свой план, и Керенский начал склоняться...

А потом Керенский весь разговор этот передал министру путей сообщения Некрасову, самодовольному упитанному господину, на днях женившемуся на буржуазной девице, которой очень хотелось быть супругой министра, хотя бы и революционного. Обряд происходил в церкви Зимнего дворца, и шафера держали над головами новобрачных усыпанные драгоценными камнями венцы, принадлежавшие свергнутой династии.

Подумав, Некрасов ответил:

- Александр Федорович, вы знаете Савинкова? Знаете его непомерное честолюбие? В случае успеха он обойдет всех нас, обойдет и Корнилова, на спине которого мечтает выехать к власти. Ясно, что Савинков желает выскочить в диктаторы. А тогда, первым делом, он всех нас пошлет к черту!

В голове Некрасова это "пошлет к черту" преломлялось так: "Прощай благополучие, прощай тонкие обеды и ужины в Зимнем дворце, прощай все, связанное с властью, хотя и эфемерной. И это на лучший конец. А на худший Савинков не задумается"..., - И Некрасов вслух пояснил свою мысль:

- Савинков не остановится перед тем, чтобы заодно с большевиками перевешать и всех нас,

Теперь уже Керенский в свою очередь подумал: "Тогда прощай вина из царского погреба, прощай императорский поезд, беседы по прямому проводу, выступления на митингах с поклонницами-истеричками...".

И погасший, подчинившийся воле Некрасова, он беспомощно спросил:

- Так как же быть? Отставить все?

- Нет, зачем же отставить! - с хитрой улыбкой на раскормленной физиономии возразил министр путей сообщения. - Не надо! Внешне идите навстречу Савинкову и Корнилову, Даже, по-моему, следует, чтобы они выступили!

А вот когда они выступит, забейте тревогу, объявите их изменниками делу революции, врагами народа. И тогда они оба полетят. Мы их перехитрим. Они думали свернуть нам шею, а выйдет наоборот! И надо спешить, пока не поздно. Не по дням, а по часам растет популярность Корнилова. Ну разве вы не согласны со мной?

- Да, но... но большевики?

- Что большевики? С ними как-нибудь... обойдется. Верьте мне: опасность справа гораздо страшнее, чем слева. Здесь нужна тонкая политика. Мне надоел Савинков и надоел этот генерал, как башибузук, приезжающий на заседания совета министров со своими текинцами и пулеметами. Они хотят спровоцировать нас, а мы спровоцируем их!

В тот же день Савинков спросил Керенского:

- Ваше окончательное решение, Александр Федорович? Завтра выезжаю в Могилев, в ставку, и буду совещаться с Корниловым. Могу я с ним говорить и от вашего имени? И если да, могу я сказать следующее: Александр Федорович уполномачивает вас двинуть на Петроград кавалерийский корпус с целью разгона совета рабочих депутатов, дабы "освободить Временное правительство от его тирании"? Вы подписываетесь под этим?

- Вполне!

- Теперь дальше. В случае успеха, о неуспехе не может быть и речи, мы создаем диктатуру. Это будет триумвират: вы, я и Корнилов. Вся полнота власти будет в наших с вами руках, а генерал Корнилов останется верховным главнокомандующим, останется хозяином фронта и военным специалистом. Да и он сам вполне удовлетворится этой ролью. Как я уже сказал, он не честолюбив и в бонапарты нисколько не метит. Итак, в принципе все решено. От слов перейдем к действию.

- Перейдем, - как-то вяло отозвался Керенский.

Эта вялость нисколько не удивила Савинкова. Он знал, что минуты подъема и возбуждения, взвинченные кокаином, сменяются у Керенского часами полнейшей апатии, подавленности и ко всему и ко всем безразличием.

Бомбист-аристократ приезжает в ставку

Савинков был бомбист-аристократ.

Обыкновенно русские революционеры, чтобы подойти "ближе к народу", одевались неряшливо, не стригли волос, не носили крахмального белья и не особенно чисто мылись.

Савинков же всегда одет был с иголочки, тщательно вымытый, до, глянца выбритый и надушенный аткинсоновским "Шипром". Вообще он любил комфорт, любил дорогие рестораны, любил нарядных женщин, ароматные гаванские сигары.

С тех пор, как начался в России политический террор, никогда еще и ничьи такие же, как У Савинкова, белые холеные руки не бросали бомб в великих князей и сановников. Вагон Савинкова, вагон военного министра, был прицеплен к курьерскому поезду. Этот поезд шел на Киев, и на полпути, в Могилеве, савинковский вагон будет отцеплен. Военный министр проведет в Могилеве несколько часов, а может быть, и целые сутки.

Обычный вагон-салон, в котором ездили царские министры. Савинков вез с собой адъютанта и конвой из четырех юнкеров. Назначение конвоя - оберегать министерский вагон от вторжения солдат, праздных, не знающих, куда себя девать от безделья. Ими забиты все станции.

И как только поезд останавливался, юнкера в опрятной и ловко пригнанной форме, при винтовках и шашках, занимали оба выхода, принимая на себя натиск; буйной разнузданной солдатни.

- Нельзя сюда!

- Отчего нельзя?

- Вагон военного министра.

- Таперь слобода!

Но этим и ограничивались "самые свободные" солдаты. Решительный вид юнкеров отбивал. охоту и к дальнейшим пререканиям, и к желанию залезть в сияющий, новенький, - не захватанный и не загаженный, как все остальные, вагон.

Савинков, сидя у окна, дымя сигарой и не показываясь, а украдкой глядя в щель занавески, наблюдал эти сцены.

"Неужели я затем годами скрывался в подполье, - проносилась у него мысль, - затем балансировал между тюрьмой и виселицей, затем рвал в клочки своими бомбами царских министров и генерал-губернаторов, чтобы эта сволочь, потерявшая облик человеческий, бросая фронт, была грозою мирных жителей?".

Он не мог да и не хотел сознаться, что балансировал между тюрьмой и виселицей -и ме-тал бомбы не ради этих людей, а именно ради власти, чтобы ездить в таких вагонах-салонах со своим адъютантом и со своим конвоем.

Чем ближе к ставке верховного главнокомандующего, тем больше порядка замечалось на станциях и тем меньше было бродячих солдат. Корнилов подтянул не только ставку, но и прилегающий к ней район.

В самом же Могилеве царил образцовый порядок. Местный совдеп хотя и существовал, но с тех пор, как в ставку приехал Корнилов со своими текинцами, притих и держался с оглядкой да с опаской. Вид бронзовых текинцев в белых высоких папахах, загадочных воинственных людей Востока, внушал ужас рабочим и солдатским депутатам, еще недавно, при Брусилове, бывшим здесь не только господа ми положения, но и терроризировавшим ставку, этот мозг и центр необъятных фронтов, европейского и азиатского,

.Ставка помещалась в двухэтажном губернаторском доме помещичьего типа. После того, как в нем около двух лет прожил государь и покинул его уже отрекшимся императором, дом стал историческим. При царе около дома стояли парные часовые Георгиевского батальона. После царя этот отборный батальон разложился. Выходя из ставки, Брусилов здоровался с парными часовыми за руку, этим подчеркивая свою демократичность. При Корнилове парными часовыми были бессменно текинцы.

Рослые, монументальные и в то же время стройные, легкие, гибкие, стояли они, как изваяния, и только особенное что-то, притаившееся в темных восточных глазах, говорило, что это живые люди. Каждого, кто подходил или подъезжал к ставке, текинцы ощупывали взглядом, казалось, до самой глубины души, словно пытаясь проникнуть, не замыслил ли человек этот худого чего-нибудь против их бояра. Корнилова они называли "бояром".

Это не были казенные часовые, выстаивающие положенный срок. Это были верные слуги, чуткие стражи и телохранители своего бояра. И этой верной, не знающей границ привязанностью одухотворяли они свой пост у входа в ставку.

Савинков, подкативший на автомобиле к губернаторскому дому, с первого взгляда оценил как этих великолепных джигитов с кривыми клычами (шашками), так и преданность их Корнилову, о чем уже был наслышан.

По одному мановению своего бояра они готовы не только кого угодно убить, но свою собственную жизнь без колебания отдать за него. И тут же подумал революционный военный министр, что в России не наберется и нескольких человек, способных ради него, Савинкова, или ради Керенского на такое же слепое самопожертвование. И в этом сила Корнилова, и надо ее использовать, но осторожно, умеючи... Хотя Савинков и сейчас думал то же, что днем раньше сказал Керенскому в Зимнем дворце: Корнилов не честолюбив, власти не жаждет, в диктаторы не метит, и с ним можно пойти рука об руку

Через несколько минут они сидели в кабинете с глазу, на глаз, друг против друга.

Судьба свела лицом к лицу, и не только к лицу, но и как сообщников, двух людей твердых, решительных, с несокрушимой волей. Но каждый из них по-разному направил и свою твердость, и свою волю. Оба не раз рисковали головой. Но Савинков рисковал ею во имя разрушения, разрушения великой России. Корнилов еще в небольших чинах помогал эту великую Россию выковывать и творить.

Это было давно. Нынешний главковерх был тогда капитаном генерального штаба и служил среди этих самых мусульманских бойцов, которые живописными изваяниями в белоснежных папахах гордо стояли внизу.

В то время англичане обратили чрезвычайное внимание свое на Афганистан - не дававший им покоя путь русских в Индию. Деньгами и агитацией фанатизировали они афганцев против соседей, а вдоль русской границы возводили форты и даже целые крепости. Об этом знали у нас, но не знали ничего определенного. Тщетно пытался генеральный штаб проникнуть в тайну англо-афганских сооружений и военных мероприятий.

Посылали разведчиков из "туземцев". Одни возвращались, не умея ничего толком рассказать и объяснить, большинство же не возвращалось совсем. Схваченные и обвиненные в шпионаже, они были заживо сварены в гигантских котлах с кипящим маслом...

Капитан Корнилов добровольно взялся сделать глубокую и тщательную разведку.

Сын сибирского казака от матери калмычки, унаследовал он монгольскую внешность с шафранным цветом лица и узкими, косо прорезанными глазами. Он имел некоторую возможность не быть разоблаченным афганцами, по крайней мере тотчас же. Вдобавок еще он владел в совершенстве несколькими местными языками, до афганского включительно.

С собой взял он двух верных джигитов-туркменов. Все трое, одетые по-туземному, в халатах и бараньих шапках, ночью перешли границу. У Корнилова под халатом был револьвер, маленький альбом и фотографический аппарат.

Шесть недель о них ни слуху, ни духу. В Ташкенте уже считали Корнилова погибшим, сваренным в котле с кипящим маслом. Но он вернулся и привел обоих джигитов. Его альбом весь испещрен был "кроки" возведенных английскими инженерами фортов, а десятки фотографий дополняли эти ценные "кроки".

Но подвиг Корнилова не был оценен в Петербурге. Хотя Корнилов и получил какой-то незначительный орден, однако вместе с этим ему объявлен был выговор "за самовольный переход афганской границы без надлежащего разрешения высших военных властей".

Но это не обескуражило маленького, худощавого капитана с загадочным лицом китайского божка - он рисковал своей жизнью не во имя наград, а во имя России.

И также для России исследовал он значительно позже с конвоем из нескольких казаков мертвые пустыни китайского Туркестана, куда до него не проникал ни один белый человек.

Корнилов настоял на Дикой дивизии

Савинков знал про это, знал и про легендарное бегство Корнилова из австрийского плена. Знал, что на этого человека можно смело рассчитывать. А как мало вообще людей, на которых можно рассчитывать! Савинкову, воспитанному в революционном подполье, с его предательством и ложью, это было особенно знакомо. Как и все хитрые, скрытные люди, Савинков начал с наименее интересного ему, а самое интересное приберегал напоследок.

Закурив сигару и поглядев на свои розовые, отшлифованные ногти, он спросил:

- Лавр Георгиевич, каково положение на фронте? Что говорят последние сводки?

- Никогда еще ни одна армия не была в таком. постыдном положении, ответил главковерх, - постыдном и, вообще, я бы сказал, это что-то дико чудовищное! Армия перестала существовать как боевая сила не от натиска, не от поражения, а от агитации... Рига может пасть со дня на день.

- Как? - удивился бы, если бы мог удивляться этот холодный, выдержанный человек. - Там жиденькая цепочка немцев, наша же Двенадцатая армия самая многочисленная изо всех.

- Да, мы кормим 600000 ртов на Рижском фронте, - согласился Корнилов, - в окопах же наших еще более жиденькая цепочка, чем у немцев. Неудивительно, если в этих же самых окопах агент-прапорщик Сивере издает для солдат коммунистическую газету.

- А почему вы не прикажете его арестовать?

- Я приказал большее - повесить его, но он пронюхал об этом и скрылся...

- А на австрийском фронте?

- На австрийском начинается выздоровление. Особенно после расстрелов. Солдатские орды превратятся вновь в армию, но при одном условии: при уничтожении совета рабочих депутатов. Пока там у вас, в Петрограде, имеется этот гнойник, мы бессильны, и не только Ригу, но и коротким ударом немцы могут взять Петроград.

В последнее сам Корнилов не особенно верил, и сам не особенно допускал, но ему нужен был моральный эффект, и он достиг своего. Бледное, как бы застывшее навсегда, малоподвижное лицо Савинкова отразило какое-то подобие волнения.

- Падение Петрограда? Столицы? Это был бы неслыханный скандал и позор! Что сказали бы наши союзники? Нет, нет, этого не может быть, - и холодные светлые глаза Савинкова встретились с узенькими монгольскими глазками Корнилова.

Корнилов пожал плечами.

- В Петрограде сто двадцать тысяч обленившихся, развращенных шкурников в военной форме и ни одного солдата! Кто мог бы. оказать сопротивление немцам? Юнкера? Но грешно и преступно посылать на убой лучшую военную молодежь, эти наши кадры нашего будущего, с тем, чтобы растленная, обленившаяся сволочь продолжала тунеядствовать и грабить...

- Да, это более чем страшно... - задумался военный министр. - Тогда... тогда отчего бы вам, Лавр Георгиевич, не усилить петроградский гарнизон какими-нибудь свежими, боеспособными частями?

- Это единственный выход, - ответил Корнилов.

И оба помолчали, глядя друг на друга. И теперь только Савинков понял, что Корнилов сознательно преувеличивает опасность и что усилить петроградский гарнизон желает не столько против немцев, сколько для расправы с советами...

И хотя в этом же самом кабинете, на туже самую тему, эти же самые собеседники уже поднимали разговор, но чувствовалось, что Корнилов потому ходит вокруг да около, что не доверяет Савинкову. Для него Савинков хотя и не Керенский, конечно, хотя и стоящий за дисциплину, в войсках, но все же революционер, существо мало понятное и чуждое.

Савинков решил разбить лед сомнений. А это он умел при желании. Голос его зазвучал подкупающей теплотой:

- Лавр Георгиевич, я, как говорят французы, человек "трудный". Я вообще мало кого уважал в своей жизни, но вам я отдаю должное. Вы большой солдат и большой патриот... Вы научили меня думать о генералах несколько иначе, чем я думал до сих пор. Дадим же друг другу аннибалову клятву действовать вместе плечом к плечу во имя России! 'Сбросим маски, сбросим иносказательность. Наши мысли сводятся к одной точке - Смольный! Вашу руку!

И через письменный стол потянулись и соединились в пожатии крупная, холеная, узкая рука военного министра к маленькая смуглая рука главковерха.

Савинков прибавил:

- Александр Федорович с нами. Я убедил его, убедил, наконец, что невыносимо глупо и унизительно положение Временного правительства рядом с совдепом, этим филиальным отделением германского штаба. И от имени его, Александра Федоровича, я приехал к вам и его именем говорю: давайте общими силами раздавим гадину! Как это вам рисуется технически? Уцелели еще от разложения части, на которые вы могли бы положиться безусловно?

Соображая, Корнилов сузил свои и без того узкие глаза.

- Что же, я могу поручиться за несколько ударных моего имени батальонов. Но, во-первых, они необходимы на фронте. Как организованная физическая и моральная сила они исполняют обязанности заградительных отрядов. А затем, ведь ударные батальоны - пехота, в таких же стремительных захватах городов, неукрепленных и незащищенных, необходима конница. Да она и больше бьет по воображению... обывательскому воображению, - добавил верховный.

- Это верно, - согласился военный министр, - в декоративном отношении один всадник эффектнее десяти пехотинцев. Но какие же именно кавалерийские части вы имеете в виду? Гвардию?

Корнилов отрицательно покачал головой.

- К моему глубокому изумлению гвардейская конница так разложилась, как и ожидать нельзя было! Помните, вы приезжали ко мне в Бердичев, я командовал юго-западным фронтом, а вы были нашим комиссаром? Помните, на вокзале караул из кавалергардов? Разве можно было узнать в этих всклокоченных, немытых, заросших волосами, в расстегнутых гимнастерках людях недавних подтянутых красавцев, по выправке и по внешности не знавших во всем мире никого и ничего равного себе? Изо всей гвардейской конницы дисциплинированы еще кирасиры... его величества, - машинально, по старой привычке, сказал Корнилов и поправился: - Желтые кирасиры, и только благодаря доблестному командиру своему князю Бековичу-Черкасскому. Вся же остальная гвардейская конница никуда и ни за кем не пойдет. Да то же самое и из армейской я не вижу возможности набрать надлежащий верный кулак. Вся надежда на Дикую дивизию.

- Это немыслимо, - запротестовал Савинков.

- Почему?

- Недопустимо, чтобы кавказские горцы освобождали Россию от большевиков. Что скажет русский народ?

- Спасибо скажет! Когда вы, Борис Викторович, за революционную работу свою сидели в тюрьме, не все ли равно было вам, кто открыл бы вашу камеру для побега - русский или татарин? Я думаю, все равно, лишь бы унести свою голову. Так и здесь.

- Отчасти вы правы, но... - и после некоторой паузы Савинков произнес то, что было для него настоящим поводом для нежелания бросить на Петроград Дикую дивизию. - Видите ли, подавляющее большинство офицеров этой дивизии, все эти кавказские и русские князья, - элемент монархический,, реакционный. Дорвавшись до Петрограда, они начнут вешать всех инакомыслящих...

- Если они перевешают совет рабочих депутатов, честь им и слава!

- Да, но войдя во вкус, они могут не ограничиться советом. Наверное, так и будет. Они за компанию вздернут и Временное правительство, а это повело бы к восстановлению монархии.

"А, ты боишься за собственную холеную шкуру!" - подумал Корнилов и продолжал вслух:

- Нет, почему же? На Временное правительство никто не посягнул бы. А за Дикую дивизию я прежде всего вот почему, мой приказ или должен быть выполнен, или его нельзя отдавать. В Дикой дивизии я уверен. Мой приказ они выполнят. Она пойдет, дойдет и войдет.

Увидев, что Савинков все еще колеблется, а без него никакие решения не могут быть приняты, Корнилов постарался найти компромисс.

- Хотя я и не согласен с вами, но, дабы не было впечатления, что Россию спасают одни только горцы Северного Кавказа, я могу параллельно двинуть конный корпус... В относительном порядке находятся еще части генерала Крымова. Вы его знаете. Отличный боевой генерал. А его убеждения никак нельзя назвать крайне правыми.

- Генерал Крымов вне подозрений, - подтвердил Савинков, - лично я, однако, предпочел бы одного генерала Крымова без Дикой дивизии.

- Дикая дивизия своего рода страховка. А что, если корпус Крымова не дойдет? Я надеюсь на него, но полной веры у меня нет. Провал же всей этой карательной экспедиции грозит полным крушением и тыла, и фронта. Это была бы уже катастрофа.

- Пусть будет так! - скрепил Савинков. - Когда вы считаете удобным выступить?

- В сентябре, после Московского совещания, которое, конечно, не приведет ни к чему и будет лишь одним лишним морем митинговой и полумитинговой болтовни...

Паника в разбойничьем притоне

Этот человек вел двойную жизнь в сумбурном, запакощенном, опаршивевшем, но все еще величавом Петрограде. Двойную жизнь: одну - под именем барона Сальватичи в светских гостиных, другую - под более демократическим именем товарища Сакса в Смольном, в совете рабочих депутатов.

Безукоризненно одевшись у Калина, с моноклем в глазу - это придавало ему еще более хищное выражение, - барон Сальватичи плел какую-то сложную интригу в аристократических кругах, напуганных и пришибленных революцией. "Надо перетерпеть. Действительность ужасная, будет еще ужаснее, - обещал он и тут же спешил успокоить: - Но не надолго. От Керенского нельзя сразу перейти к порядку и успокоению. Нельзя. Надо пустить к власти большевиков. На две недели, на месяц самое большее, но это необходимо. А тогда их сметет новая сила, и в России вновь будет монархия".

Хотя барон Сальватичи не договаривал, но все понимали: эта новая сила - немцы! Он гипнотизировал собеседников и собеседниц своей внешностью, своей таинственностью, своим благовоспитанным апломбом и, пожалуй, самое главное, своим могуществом.

Матросская вольница или банда анархистов вселяется в чью-нибудь квартиру, непременно барскую, начинает ее грабить. Тщетно взывает хозяин, бывший сановник или генерал-адъютант, к судебным властям или даже к "самому Керенскому"... Но и судебные власти, и "сам" Керенский - беспомощны. Матросы и анархисты глумятся и над республиканским прокурором, и над Бонапартиком в бабьей кофте.

Но вот барон Сальватичи нажимает какие-то неведомые пружины, и наглые банды покорно уходят из "социализированных" квартир.

Вот почему в салонах слепо верили этому барону. Так и надо, так и должно быть: от Керенского переход к успокоению и порядку невозможен. Необходим промежуточный этап в лице большевиков. А потом придут стройные железные фаланги в касках с остроконечными шишаками, и появятся в изобилии на рынке и хлеб, и мясо, и можно будет выходить из дому, не рискуя быть ограбленным или убитым.

В Смольный приезжал товарищ Сакс уже не в костюме от Калина, а в английском френче, в широких бриджах и в желтых ботинках с. матерчатыми обмотками защитного цвета. В совете рабочих депутатов товарищ Сакс был крупной фигурой. Даже нахальный, избалованный популярностью своей в преступных низах Троцкий и тот был как-то особенно почтителен с товарищем Саксом и не задирал кверху клок своей бороденки, а опускал голову книзу, с собачьей угодливостью поблескивая глазами из-под стекол пенсне.

Смольный институт, выпустивший целые поколения чудных русских женщин, этот архитектурный шедевр великого Растрелли, теперь загрязненный, заплеванный, наводненный всяким сбродом, напоминал разбойничий притон. Туда свозили арестованных буржуев, свозили большие запасы муки, вина, консервов я, вообще, всякого продовольствия.

Пыхтели грузовики, сновали взад и вперед; вооруженные до зубов солдаты, матросы и темные штатские. Это скопище немецких агентов, выпущенных из тюрем каторжников, военных, писателей, адвокатов и фельдшеров издавало. декреты, совершало чудовищные беззакония И допрашивало министров Временного правительства, заподозренных в недостаточной революционности. И министры отчитывались, как напроказившие школьники, боясь На лучший конец ареста, на худший - самосуда этих увешанных револьверами, пулеметными лентами и ручными гранатами дегенератов с бриллиантовыми перстнями на пальцах и с золотыми портсигарами с графскими и княжескими коронами.

И вот этот налаженный, самоуверенный разбойничий быт нарушен.

В панике заметался Смольный:

- Корнилов бросил на Петроград своих черкесов!

- Этот царский генерал желает утопить революцию в крови рабочих!

- Предатель Савинков заодно с Корниловым!

- Арестовать Савинкова!

С грохотом помчались набитые матросами грузовики. Но Савинкова нигде нельзя было найти. Он исчез.

- Подать Керенского сюда!

Серо-землистый, дрожащий примчался Керенский в Смольный на автомобиле императрицы Марии Федоровны. Троцкий, с поднятым кверху клоком бороденки, топал ногами, орал:

- Вы продались царским генералам! Вы ответите за это перед революционной совестью!

Керенский оправдывался, как мог. Его революционная совесть чиста. Он сам только что узнал об этом реставрационном походе на Петроград. Вернувшись в Зимний дворец, он выпустит воззвание ко "всем, всем, всем", где заклеймит Корнилова изменником и предателем.

Пообещав прислать воззвание в Смольный для корректуры, Бонапартик отправился сочинять свое "всем, всем, всем" в сотрудничестве с Некрасовым.

Кричали о защите Петрограда, этой красной цитадели, о сопротивлении до последних сил, до конца, но никто не верил ни в красную цитадель, ни в сопротивление.

Депутаты, воинственными возгласами своими потрясавшие монументальные своды Смольного, имели уже "на всякий случай" в кармане фальшивый паспорт, дабы, когда корниловские черкесы будут на подступах к красной цитадели, успеть прошмыгнуть через финляндскую границу.

О, если бы можно было взглядом убивать! Депутаты, удирая, на прощанье убили бы сотни тысяч ненавистных буржуев, с нетерпением ожидающих "банды корниловских дикарей", чтобы забросать их цветами.

И у депутата Карикозова лежал в кармане чужой паспорт на чужое имя, но эта карикатурная фигура в черкеске с большим кинжалом и с большим красным бантом проявляла необузданный темперамент и горячилась больше всех:

- Я их знаю, "туземцы"! А кто их знает - не боится! Дикая дивизия? Я сам Дикая дивизия! Я три Георгиевский крест имел, только я бросал этот игрушка от кровавого Николай. Я буду резить, ва, я буду резить всех! Ингуши, чеченци, кабардинци, татари, дагестанци, черкесы! Все буду резить, - с искаженным лицом исступленно выкрикивал экс-фельдшер Дикой дивизии и в виде финала вытаскивал огромный кинжал свой, слюнил палец и проводил им по лезвию клинка, закатывая глаза и рыча, и скрежеща зубами.

Даже обступившим его матросам, с еще не высохшей на них кровью замученных ими морских офицеров, даже этим холодным убийцам становилось жутко:

- Вот парнишка! Хват! Ну и зверь же! Этот покажет корниловцам! Даром что плюгавый!

Пожалуй, один товарищ Сакс ничего не выкрикивал, ничего не обещал, ничем не похва-- лялся. А между тем, когда все депутаты заняты были одним спасением своей депутатской шкуры, - товарищ Сакс чувствовал себя на краю зияющей политической бездны.

Если корниловское наступление увенчается успехом, оно оздоровит армию, и тогда дружным натиском с востока и запада союзники раздавят австро-германцев.

Едва ли не впервые спокойный, выдержанный барон Сальватичи потерял голову. Ему приходилось подбадривать себя кокаином. Он понимал, что вооруженной силой не остановить "туземный" корпус. Нет ее, этой вооруженной силы. Есть растлившийся гарнизон, не желающий ни с кем воевать, ни с белыми, ни с красными. Ни с кем! Тысяча-другая озверелых матросов? Но кому вести их в бой? Да и не знают они сухопутного боя, эти опьяненные собственным величием, буржуазной кровью и награбленными бриллиантами декольтированные, завитые, напудренные и напомаженные гориллы...

Решается судьба двух империй. Эту судьбу несут с собой две-три тысячи всадников на азиатских седлах и с азиатскими методами войны.

В момент этих поистине трагических размышлений в комнату 72, занимаемую бароном Сальватичи в Смольном, вошел, не постучавшись, Карикозов.

- Как вы смели? Убирайтесь к черту!

- Погоди, послюшай. Тебе лицо горит и мне горит...

- Что за чепуха! Не до вас мне! Убирайтесь!

- Имей терпение, - продолжал, не двигаясь, Карикозов. - Тугарин помнишь? Нагайка тебе ударил! Отомстить хочешь? Тугарин любовница, гражданка Алаев, арестовать надо. Из Петроград увезти. Тугарин с дивизиям придет, нет душенька его. И я припомню, как меня ингуши нагайкам бил по его приказ. Давай ордер, что ли, пока есть время. Чего думать, давай! Тебе легче будет, мне легче. Обоим легко будет!

Товарищ Сакс подписал ордер на предмет ареста "гражданки Алаевой за соучастие с Корниловым и за тайную связь с его агентами".

Экс-фельдшер, взяв с собой пять вооруженных матросов, помчался к Таврическому саду на мощной великокняжеской машине.

В чьи руки попала Дикая дивизия

Между знаменательным посещением ставки военным министром Савинковым в начале августа и движением на Петроград "туземной" кавказской дивизии успело состояться так называемое "Московское, совещание".

Это была попытка объединить правые и левые течения русской общественности, попытка найти один язык в борьбе с внешним врагом в лице австро-германцев и внутренним, еще более угрожающим и опасным, "в лице большевиков.

Съехались на это совещание министры Временного правительства во главе с Керенским, члены Государственной думы во главе с Родзянко, представители офицерского корпуса во главе с генералами Алексеевым, Корниловым и Калединым и, наконец, делегаты Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов - трудно даже сказать во главе с кем, так как "головка" благоразумно уклонилась от присутствия на совещании, боясь быть арестованной. Был слух, что к этим московским дням приурочен "генеральский переворот".

Действительно, это был весьма удобный момент для переворота и захвата власти теми, кто желал бы и мог бы, физически мог бы, остановить Россию на краю бездны.

Надеждой на переворот была насыщена вся Москва. Тысячи офицеров, патриотически настроенная молодежь военных училищ, ударные батальоны, казаки - все в этот момент только и ждали сигнала. Москва была готова взорваться пороховым погребом. Оставалось лишь поднести зажженный факел.

Имя факелу этому было "Корнилов". Как национального вождя, как полубога встретила его Москва, когда, приехав из ставки, он показался на улице со своим конвоем из верных текинцев. Его забросали цветами. Юнкера исступленно кричали "ура". Одно его слово, одно лаконичное приказание, и преступно-революционная власть была бы сметена, и советские депутаты сидели бы в тюрьме в ожидании военно-полевого суда, а не сидели бы, развалясь, в ложах Большого театра, откуда с хамской наглостью перебивали речи и самого Корнилова, и остальных генералов. Увы! Корнилов, этот доблестный, отважный солдат и вождь, не был рожден диктатором, иначе он, шутя, овладел бы Москвой, и тогда панический красный Петроград не пришлось бы даже и брать он сам упал бы к ногам диктатора.

И потому, что Корнилов не сумел использовать московского момента, поход на Петроград осуществил он совсем не так, как сделал бы это диктатор "божьей милостью".

Овладение революционной столицей требовало двух вещей - личного риска и личного авантюризма.

Чрезмерная добросовестность внушала Корнилову:

- Ввиду операций на внешнем фронте я не могу покинуть ставки.

А именно следовало покинуть ставку, на несколько дней доверив внешний фронт начальнику штаба, генералу Лукомскому. Лукомский отлично справился бы с этим. К тому же в это время была лишь одна видимость фронта и, хотя русские позиции были почти обнажены, немцы не предпринимали ничего, ожидая, пока русская армия не развалится окончательно Что надлежало сделать Корнилову? Как п ступил бы подлинный диктатор со вкусом и аппетитом к власти на. месте этого человека с лицом китайского божка?

Надев декоративную черкеску и такую же декоративную белую папаху, Корнилов сам должен был вести наступление на Петроград, грозное, стремительное, не дающее опомниться. Он сам - впереди всех со, своими текинцами, эффектный, бьющий по воображению авангард, и тотчас за этим авангардом вся Дикая дивизия.

Можно ли сомневаться в успехе, надо ли пояснять всю его головокружительность?

Корнилов не сделал этого. Он остался в Могилеве, а себя, незаменимого, "заменил князем Багратионом.

Лютый враг не подсказал бы худшего выбора. Генерал князь Дмитрий Петрович Багратион являл собой полное ничтожество и как человек, и как воин вообще, и как кавалерийский генерал, в частности.

Сначала, командуя бригадой Дикой дивизии, а потом и всей дивизией, Багратион не был ни разу не только в бою, но даже и в сфере артиллерийского огня.

Дальше своего штаба он ничего не знал и не видел. Даже перспектива заслужить Георгиевский крест не могла победить его трусость.

Один из близких ему офицеров почти умолял его:

- Ваше сиятельство, только покажитесь в зоне огня, и вас ждет Георгий!

- Ну какие там пустяки! Пойдем лучше завтракать, - с улыбкой возразил высокий, стройный, красивый, с пепельной сединой Багратион.

Этот человек, в жизни своей не командовавший даже такой маленькой единицей, как эскадрон, получив дивизию, оказался совершенно беспомощным.

А когда разразилась революция, помимо трусости физической, он обнаружил еще и трусость гражданскую. Вчерашний монархист - и какой монархист! - он сразу стал подлаживаться под Керенского и под Смольный.

Будь его дивизия не "туземной" кавказской, а обыкновенной армейской, он в усердии своем насадил бы в ней комитеты, и она развалилась бы в несколько дней.

Начальник штаба дивизии, более умный и хитрый, полковник Гатовский целиком прибрал Багратиона к своим холеным, надушенным рукам. Бездушный, беспринципный карьерист Гатовский решил сыграть на революции и выдвинуться. Для этого у него имелся козырь - недавнее разжалование из полковников в рядовые. На солдатских митингах свое разжалование он объяснил так:

- Товарищи, я сам при Николае пострадал за правду! Я был разжалован им за то, что боролся за ваши солдатские нужды. Я, как вы, сидел в окопах и кормил собою вшей!

Гатовский опускал маленькую подробность: будучи несколько месяцев "а солдатском положении, в окопах он ни разу не сидел, а летал в качестве наблюдателя на аэроплане. Он и пол солдатской гимнастеркой носил шелковое белье, к которому никогда никакие вши не пристают А разжалован Гатовский был вот почему и при каких условиях: на Рижском фронте действовал на правах корпуса так называемый "особый кавалерийский отряд князя Трубецкого". Князь Юрий Трубецкой - его называли Юрием Гордым, - бывший командир собственного его величества конвоя, большой сибарит и сноб, как кавалерийский генерал едва ли уступал даже князю Багратиону. Всем ворочал наглый и самовлюбленный Гатовский. Одной из бригад в отряде командовал принц Арсений Карагеоргиевич, брат покойного короля сербского Петра и брат благополучно здравствующего короля Александра...

Принц Арсений, отважный кавалерист, участник нескольким войн, попал в немилость к начальнику штаба. Гатовский придрался к генералу Карагеоргиевичу и давал его бригаде самые нелепые и невыполнимые задачи, посылал ее на заведомо бесславное истребление без всякой пользы для боевой, обстановки.

В конце концов чаша терпения переполнилась у принца Арсения, и он наотрез отказался выполнить очередной приказ начальника штаба. Гатовский перед фронтом наговорил принцу дерзостей, а принц, горячий, самолюбивый, обозвал его трусом и несколько раз ударил его стеком по лицу и по голове...

Гатовский убежал и спрятался.

Скандал вышел слишком громкий, чтобы его можно было замять. Принц Арсений отстранен был от командования бригадой, получив другое назначение, а Гатовский был разжалован в рядовые. Так он пострадал "за правду при Николае". Разжалование ничего ему не принесло, кроме новых лавров. О нем заговорили. За свои наблюдательные полеты и сбрасывание бомб на безмятежно пасущихся коров, да и то в своей собственной, а не в неприятельской зоне, он получил два солдатских Георгия, а с этими Георгиями и с академическим значком щеголял на Невском проспекте в дни своих частых визитов в Петроград.

А через несколько месяцев он высочайше восстановлен был во всех правах, вновь надел полковничьи серебряные погоны свои с двумя черными полосками и устроился начальником штаба в Дикую дивизию.

Дивизия, эшелон за эшелоном, двигалась на Петроград, а Гатовский и Багратион, оставаясь в глубоком тылу, заняли выжидательную позицию. Гатовский истолковывал ее так:

- Если дивизия займет Петроград, победителей не только не судят, а, наоборот, возносят. Вознесемся и мы! Если же авантюра потерпит крах, у нас будет оправдание и перед Керенским, и перед советом рабочих депутатов. Мы скажем, что мы не только не шевельнули пальцем для завоевания Петрограда а, наоборот, всячески тормозили движение дивизии неопределенными и сбивчивыми приказаниям...

"А счастье было так возможно, так близко..."

Эшелоны продвигались на север. Железнодорожники не чинили препятствий. Не потому, что не хотели, а потому, что боялись этих офицеров в кавказской форме и этих всадников, таких чуждых, не говорящих по-русски.

И железнодорожники с тупой, напряженной злобой давали паровозы, пропускали поезда с товарными вагонами, где перемещались и маленькие нервные лошади, и такие же нервные, смуглые, нездешние бойцы с их непонятной гортанной речью.

В голове эшелонов двигалась бригада - Ингушский и Черкесский полки под командой князя Александра Васильевича Гагарина.

Гагарин всю свою жизнь провел в армейской кавалерии и всю жизнь был отличным строевым офицером, - чему нисколько не мешали ни его кутежи, ни его долги. Добровольцем уехал на японскую войну и там отличился. А теперь это был генерал лет шестидесяти с коричневым лицом, сизым носом и неуклюжей походкой старого кавалериста. На лошади князь преображался и молодел.

Вдоль маленькой станции, двухэтажной, деревянной, с неизменной кирпичной башней водокачки, вытянулся эшелон. Гагарин, тяжело ступая ревматическими ногами, прохаживался по платформе с несколькими офицерами. Сквозь широкие квадраты зияла внутренность товарных вагонов. Там стояли и сидели, свесив ноги наружу, всадники. Пофыркивали лошади, глухо ударяя копытами о деревянный помост.

Через час будет подан паровоз, и эшелоны один за другим будут подтягиваться к Гатчине. А еще с ночи и к самой Гатчине, и к ее флангам брошены были разъезды не только черкесов и ингушей, но и других полков дивизии... И от них, как и от разъездов своей бригады, князь Гагарин получал донесения.

И в это солнечное августовское утро приближался вдоль полотна скачущий на взмыленной лошади всадник. Напоследок огрел коня плетью, спружинившийся конь одним броском очутился на шпалах, и всадник подлетел к остановившейся группе офицеров, с чисто горским молодечеством круто осадив коня, хищным кошачьим движением соскочил и, приложив руку к папахе, подал Гагарину клочок бумаги.

Князь вслух прочел карандашные строки:

"Доношу вашему сиятельству, что с десятью всадниками занял Гатчину и захватил артиллерию. Великого князя в Гатчинском дворце не оказалось. По слухам, его высочество отвезен в Петроград. Что делать дальше? Корнет Тлатов".

Веселым смехом встречена была эта реляция. Гатчину, с ее гарнизоном в несколько тысяч, захватил разъезд из нескольких всадников. Ясно, что о сопротивлений никто и не помышлял. С такой же легкостью должен пасть и Петроград.

Лицо Гагарина, одинаково спокойное и в бою, и в мирной обстановке, не отразило ничего. Он только оказал:

- Карандаш и бумагу.

Кто-то протянул карандаш, кто-то вырвал из записной книжки листок, а третий кто-то подставил свою полевую сумку. И Гагарин дрожащей рукой набросал:

"Корнету Тлатову. Удерживайте Гатчину до нашего прихода. Генерал-майор князь А. Гагарин".

С такой же легкостью, с таким же приблизительно количеством всадников, без потерь с обеих сторон занимали разъезды Дикой дивизии подступы к Петрограду. Блестящее начало, сулившее такой же блестящий конец. И офицеры, окружавшие князя Александра Васильевича, настроены были оптимистически, и на этом безоблачном, как ясная лазурь небес, оптимизме была единственная тучка - медлительность.

Сам Гагарин, этот поживший генерал с молодой, пылкой, крепкой душой, высказывал:

- Я кавалеристом был всю свою жизнь и умру им! А штаб дивизии делает из меня какого-то дипломата. "Продвигайтесь, внимательно считаясь с обстановкой. Соблюдайте политику с железнодорожниками". Какая обстановка? Что там еще за политика? Мне дан приказ. Я его выполняю. Если бы железнодорожники вздумали мне препятствовать, я вешал бы их тут же, на станции. Потом еще Гатовский сегодня именем генерала Багратиона приказывает мне ждать в Гатчине дальнейших распоряжений. Я этот гатчинский антракт для дела" считаю вредным. Только в непрерывном движении сохраняется дух для последнего решительного удара.

Все кругом возмущались штабом дивизии, из своего глубокого тыла весьма двусмысленно и сбивчиво руководившим наступлением.

- Ваше сиятельство, разрешите вам доложить, - молвил Тугарин, - эта лисица Гатовский ведет какую-то двойную игру. Следовало бы, порвав с ним всякую связь, идти без всяких антрактов, а если, судя по донесениям, за Гатчиной разобран путь, это не существенно. Сорок верст до Петрограда сделаем походным порядком. Тугарина поддержал Баранов:

- Конечно, походным порядком! Конечно, порвать всякую связь. Надо считаться с психологией "туземцев". Они темпераментны и нервны; бездействие влияет на них сначала угнетающе, а потом разлагающе. Да и мало ли какие могут еще выявиться вдруг внешние причины. Теперь такое время: каждый час может поднести самые нежданные, негаданные сюрпризы.

Молча слушал Гагарин. Он был согласен и с Тугариньш, и с Барановым, и с остальными, кто молча одобрял их. Разумеется, правда на их стороне, но без малого сорок лет офицерской службы впитали в плоть и кровь Гагарина подчинение прямому начальству. Он не мог понять, как это можно не выполнить приказ, и в то же время понимал, что от удачи или неудачи похода зависит судьба России.

Патриот-монархист боролся в нем с дисциплинированным солдатом и, колеблясь, не взяв еще определенного решения, он отклонил его до Гатчины. "Там будет видно", - успокаивал он себя.

А на станцию прибывали из Петрограда некоторые офицеры Дикой дивизии офицеры, которым мучительно хотелось наступать вместе с дивизией на Петроград.

Всем легко удалось прорваться. Они сообщали свежие новости: Керенский мечется в истерике. Ищет спасения в объятиях большевиков и наводнил Зимний дворец матросами с крейсера "Аврора", запятнавшими себя недавно чудовищными злодействами. Эти матросы забрызганы! свежей, еще не успевшей высохнуть кровью, кровью своих же офицеров, поголовно вырезанных и замученных ими. Убийцы с "Авроры" несут в Зимнем дворце все внешние и внутренние караулы вместо юнкеров. Юнкера ,под подозрением в сочувствии Корнилову, и глава Временного правительства не доверяет ему.

В штабе петербургского военного округа паника. Там не скрывают своей обреченности: "Придут "туземцы" и всех нас перевешают".

К сожалению, главные агенты Корнилова, получившие крупные суммы для поднятия восстания в самом Петрограде, оказались далеко не на высоте. Это генерал Шлохов и инженер Фисташкин. Их нигде нельзя было найти, и только случай помог напасть на их след. Они две ночи кутили на "Вилла Роде", для дела палец о палец не ударив. Из трусости или из каких-нибудь других соображений, эти господа не вошли в соприкосновение ни с военными училищами, ни с офицерскими организациями. Они перенесли свою штаб-квартиру на "Вилла Роде". Там они проявляют большую активность.

Смольный, обыкновенно такой шумный, разгульный, вымер. Живой души нет. Депутаты похрабрее сидят на Финляндском вокзале, готовые в любой момент к бегству. К услугам их поезд, стоящий под парами. Депутаты менее храбрые уже очутились в Белоострове, на самой границе.

Оборона Петрограда более чем смехотворна. Министр земледелия Чернов руководит установкой батарей. Что можно еще прибавить? Вчерашняя подпольная крыса возомнила себя артиллерийским генералом!

Вообще, вести благоприятные.

Только вечером головной эшелон со штабом бригады подходил к Гатчине, манившей и звавшей во мраке своими огоньками.