О великом и так и не состоявшемся поколении советских «белокурых бестий» конца 30-х годов.

Это могло быть, наверное, самое великое поколение отечественной культуры, но ему дважды не повезло. Сначала лучших из них, так всегда бывает, вполне закономерно, повыбило на Великой Отечественной войне. А потом выработанные ими неоромантические художественные принципы окончательно добили их таланливые, но чересчур конформистские, даже в лучших своих проявлениях, «шестидесятники».

Да что там принципы!

Даже их самих превратили в ходульных персонажей из неплохого, в общем, но совсем уж какого-то плоского спектакля Юрия Любимова «Павшие и живые» из «ранней Таганки»: хотя, конечно, спасибо Таганке уже и за это.

Хотя бы за то, что просто вспомнили.

Я, по крайней мере, впервые гениальные стихи молодых Павла Когана и Николая Майорова услышал именно там.

Впрочем, об этом чуть ниже.

Нам пока интереснее другое.

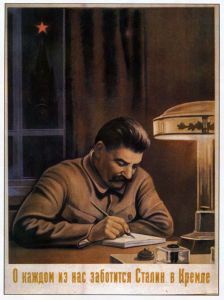

Это было поколение художников, - в широком смысле этого слова, - если не полностью, то уж совершенно точно частично сформированное советским агитпропом: тогда еще молодым, дерзким и авангардным, в самом полном и хорошем содержании этого слова. Продукт эпохи, что называется.

И даже – чуть больше, простите.

Поколение модернистов, где предметом модернизации стал не формальный художественный язык, приемы и образы, а сам их носитель из плоти и крови: «модернизируется» не художественное произведение, а сам художник, сам творец.

Сам человек.

Как и другие социальные эксперименты молодой и жутко талантливой советской власти – опыт довольно-таки, с точки зрения традиционных консервативных ценностей, мягко говоря, - страшноватый.

Но, надо отдать должное, – он почти удался.

Они и сами, эти ребята, оставаясь музыкантами, художниками (вспомним хотя бы знаменитую «плеяду») и поэтами,как будто сошли с героического плаката. Оставаясь при этом, что уж совсем странно и удивительно, не картонными персонажами, а совершенно живыми, радующимися и страдающими людьми. Обремененными вполне человеческими желаниями и страстями

Но при этом людьми совершенно нового, формирующегося в стране и впоследствии утерянного типажа: если хотите – теми самыми «коммунарами» из ранних Стругацких, которых братья мечтали увидеть в полдень, в XXII веке.

Точнее их прообразами, разумеется.

Стругацкие ведь, будучи, - несмотря на все свои «замечательные», во всех смыслах этого слова, эволюции и метания, – по-настоящему талантливыми писателями-фантастами ничего особенно не выдумывали. А просто продолжали вдаль ту линию реальности, которую видели за окном.

Короче, – смотрите работы Дейнеки.

Тех же «Будущих летчиков», к примеру, написанных, кстати, в «самом мрачном из всех годов, году тридцать седьмом». И даже не думайте воспринимать их, как какую-то «социальную фантастику».

Отнюдь.

Все так и было.

На самом деле, несмотря на все реально катившиеся катком по «руководящим работникам» страны репрессии, – в культурном, да и просто бытовом смысле, – это было какое-то удивительно звонкое, радостное время. Никакой, обычно свойственной подобным трагическим реакционным переломам эпох и «полицейщине», воспользуемся определением Александра Блока, «победоносцевской глухоты».

А Александр Александрович понимал толк в искусстве не только «слушания революции», но и вообще музыки эпох.

Помните, наверное, еще:

В те годы дальние, глухие,

В сердцах царили сон и мгла:

Победоносцев над Россией

Простер совиные крыла,

И не было ни дня, ни ночи

А только — тень огромных крыл;

Он дивным кругом очертил

Россию, заглянув ей в очи

Стеклянным взором колдуна;

Под умный говор сказки чудной

Уснуть красавице не трудно, —

И затуманилась она…

(с, Александр Блок «Возмездие»)

А теперь просто сравните.

Вслушайтесь.

Косым,

стремительным

углом

И ветром,

режущим глаза,

Переломившейся ветлой

На землю падала гроза.

И,

громом возвестив весну,

Она

звенела по траве,

С размаху вышибая дверь

В стремительность

и крутизну.

И вниз.

К обрыву.

Под уклон.

К воде.

К беседке из надежд,

Где столько вымокло

одежд,

Надежд и песен утекло…

Это – «Гроза» лидера поэтического поколения «неоромантиков конца 30-х годов ХХ века» Павла Когана.

На дворе, – начало 1936 года.

И расслышать в них реакцию, страх и репрессии может только совершенно глухой к поэзии человек.

При этом, быть психологически «новым человеком» («коммунаром», снова воспользуемся определением ранних Стругацких) для этих ребят вовсе не означало «быть правоверным коммунистом». Более того, в целом, естественно, придерживаясь ортодоксальных коммунистических воззрений они ничуть не боялись свою, весьма отличную от линии партии, точку зрения выражать.

Они вообще ни черта не боялись, честно так говоря.

Тот же Павел Коган спокойно и бесстрастно читал и на семинаре Ильи Сельвинского в Литературном институте имени Горького, и на многочисленных «литературных вечерах», написанное в 1937 году стихотворение «Поэту», посвященное расстрелу Николая Степановича Гумилева:

…Есть на свете город Каир,

Он ночами мне часто снится,

Как стихи прямые твои,

Как косые ее ресницы.

Но, хрипя, отвечает тень:

«Прекрати. Перестань. Не надо.

В мире ночь. В мире будет день.

И весна за снега награда.

Мир огромен. Снега косы,

Людям — слово, а травам шелест.

Сын ты этой земли иль не сын?

Сын ты этой земле иль пришелец?

Выходи. Колобродь. Атамань.

Травы дрогнут. Дороги заждались вождя…

…Но ты слишком долго вдыхал болотный туман.

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя».

(с, Павел Коган «Поэту»).

…Последняя строчка, с прямой почти что цитатой из «Жирафа», – как специально для особенно непонятливых. И, совсем уж для непонятливых, – еще один отрывок из предыдущего текста, из хрестоматийной «Грозы», совершенно художественно авангардное, революционно-агитпроповское:

И люди вышли из квартир,

Устало высохла трава.

И снова тишь.

И снова мир.

Как равнодушье, как овал.

Я с детства не любил овал!

Я с детства угол рисовал!

Советский агитпроп мог быть бы доволен.

Но и не только он.

Есть такая апокрифическая история, легенда, что, когда «поэта Гумилева» вызвали на расстрел, он ответил «здесь нет поэта Гумилева, здесь есть русский офицер Гумилев». Разведгруппа под командованием советского офицера Павла Когана попала в фашистскую засаду 23 сентября 1942 года на сопке Сахарная Голова под Новороссийском.

Лейтенант Коган погиб в перестрелке, не выпуская из рук оружия

А «Бригантина», написанная им почти что в шутку, вместе с приятелем композитором Георгием Лепским, до сих пор поднимает паруса едва ли не на каждом бардовском фестивале. При этом многие даже не подозревают, кто ее написал. Не знаю уж, был бы этому рад поэт-формалист, «сталинский неоромантик 30-х», очевидный лидер поэтического поколения и доблестный офицер-разведчик Павел Коган этой новости.

Наверное, – все-таки был рад.

Песня-то – отличная получилась, как бы, – несмотря, фактически, ни на что.

Пусть поют…

…Еще один молодой поэт ушедший в вечность на той войне, Михаил Валентинович Кульчицкий, который так и остался просто Мишей не только для современников, но и потомков, – тоже был своего рода плакатом, но плакатом совсем уж авангардистским, состоявшим целиком из метаний и противоречий.

Потомственный дворянин, сын Валентина Михайловича Кульчицкого, знаменитого харьковского адвоката и отставного офицера Русской Императорской армии, автора известной в свое время книги «Советы молодому офицеру». Считавшейся чуть ли не «офицерским Домостроем», Миша был в поколении самым пламенным комсомольцем и вообще «человеком будущего». Евтушенко, как и все «шестидесятники», справедливо полагавший себя пребывающим в неоплатном долгу перед этими ребятами, вообще считал его «самым талантливым поэтом поколения», но это, конечно, не совсем так. Миша просто был самым ярким экспериментатором, яростным формалистом, раздолбаем и авангардистом и «звукописцем» в поколении. Впрочем, он и сам про себя все очень точно сказал.

х х х

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!

Что? Пули в каску безопасней капель?

И всадники проносятся со свистом

вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал: "лейтенант"

звучит вот так: "Налейте нам!"

И, зная топографию,

он топает по гравию.

Война – совсем не фейерверк,

а просто – трудная работа,

когда,

черна от пота,

вверх

скользит по пахоте пехота.

Марш!

И глина в чавкающем топоте

до мозга костей промерзших ног

наворачивается на чeботы

весом хлеба в месячный паек.

На бойцах и пуговицы вроде

чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена.

Была бы Родина

с ежедневными Бородино.

…Тоже шагнувший к нам прямо с плаката советского агитпропа поэт и младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб в бою под селом Трембачево нынешней Луганской народной республики в составе Российской Федерации, при наступлении от Сталинграда по направлению к Харькову 19 января 1943 года, чуть больше, чем через двадцать дней, после того, как написал приведенное выше стихотворения.

Захоронен в братской могиле в селе Павленково, ЛНР.

Его Бородино – там…

Ну, а самым большим поэтом поколения, давшим нам его образ и своеобразный манифест, даже немногие оставшиеся в живых поминали совершенно другого человека. А они, оставшиеся в живых, – были, конечно, их имена тоже на века в русской литературе: Сергей Наровчатов, Юрий Левитанский, Слуцкий, гениальный Давид Самойлов, оставивший в своем знаменитом «Перебирая наши даты» предельно точную и образную картину навсегда ушедшего на ту страшную войну поколения:

Они шумели буйным лесом,

В них были вера и доверье.

А их повыбило железом,

И леса нет — одни деревья.

И вроде день у нас погожий,

И вроде ветер тянет к лету…

Аукаемся мы с Сережей,

Но леса нет, и эха нету.

А я все слышу, слышу, слышу,

Их голоса припоминая…

Я говорю про Павла, Мишу,

Илью, Бориса, Николая…

Николай тут – это Николай Майоров, поэт огромного дарования, автор портрета и манифеста поколения.

Тоже – «литинститутца» (только семинар другой, Антокольского), потомственного ивановского пролетария не без налета ницшеанства, разумеется, – впрочем, Ницше в проклятые сталинские времена порицаем, конечно, был, но запрещаем не был, запреты на него пошли в куда более либеральные и людоедские хрущевские времена, – тоже авангардиста, само собой. Но при этом поэта действительно огромного, как про него говорил Павел Антокольский «некрасовского» таланта. При этом истинной советской белокурой (точнее, – русокудрой) бестии конца тридцатых годов.

Просто послушайте.

Потомок различит в архивном хламе

Кусок горячей, верной нам земли,

Где мы прошли с обугленными ртами

И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.

Нам не хватало неба и воды.

Упрямой жизни в каждом человеке

Железом обозначены следы –

Так в нас запали прошлого приметы.

А как любили мы – спросите жён!

Пройдут века, и вам солгут портреты,

Где нашей жизни ход изображён.

Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах прочитаете, как миф,

О людях, что ушли, не долюбив,

Не докурив последней папиросы.

Когда б не бой, не вечные исканья

Крутых путей к последней высоте,

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,

В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.

И жили мы, не тратя лишних слов,

Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных

Да в серой прозе наших дневников.

Мы брали пламя голыми руками.

Грудь раскрывали ветру. Из ковша

Тянули воду полными глотками

И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперёд, и падали, и, еле

В обмотках грубых ноги волоча,

Мы видели, как женщины глядели

На нашего шального трубача.

А тот трубил, мир ни во что не ставя

(Ремень сползал с покатого плеча),

Он тоже дома женщину оставил,

Не оглянувшись даже сгоряча.

Был камень твёрд, уступы каменисты,

Почти со всех сторон окружены,

Глядели вверх – и небо было чисто,

Как светлый лоб оставленной жены.

(Николай Майоров, «Мы», 1940 год)

Пулеметчик пулемётной роты 1106-го стрелкового полка 331 стрелковой дивизии и большой советский поэт Николай Майоров геройски погиб во время первого большого наступления советских войск в бою у деревни Баранцево Смоленской области. Похоронен в братской могиле в селе Карманово Гагаринского района.

Разумеется, – они были не одиноки: только прав был Самойлов, леса не осталось, «одни деревья».

А потом поэтика и разработанная система художественных приемов так и не состоявшегося великого художественного поколения была еще и беззастенчиво разграблена их эпигонами «шестидесятниками»: неслучайно многие нынешние «певцы авторской песни ртом» до сих пор свято уверены, что знаменитая «Бригантина» – это то ли Визбор, то ли вообще какой Окуджава. И с презрением говорят о Дейнеке «это какой-то плакат». Просто потому, что шестидесятники (а их таланта никто не отрицает), наследовав прием и сохранив некоторую «плакатность» убрали из своего автопортрета то, что было у «сталинских неоромантиков»: живую плоть и кровь, живую любовь и ярость.

И оттого пришли (не все, разумеется) к вполне законному финалу куклы из папье-маше.

И причин тут долго искать не надо, об этом писали и один из «отцов» советского авангарда Илья Эренбург в ненавистном советской интеллигенции «Дне втором» и Ильф с Петровым в «Золотом теленке», помните, наверное, еще: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких. высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.

Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база «коммунистической» идеологии. На пузыре «уйди-уйди» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфинплан. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже вce готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых» (с).

Вот.

Именно такой, прости Господи, «размен» и состоялся.

Впрочем, - все в этом мире уходит и возвращается: по крайней мере, так говорил их, может, и не очень любимый, но тщательно перечитываемый Ницше с его теорией вечного возвращения. Ну, а что касается самих «белокурых бестий» конца советских тридцатых годов, то они никуда от нас и не уходили.

Ибо, шагнув в вечность нашего мира из него уже точно никуда невозможно уйти.

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Дмитрий Юдкин

Дмитрий Юдкин

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Станислав Воробьев

Станислав Воробьев

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Александр Трубин

Александр Трубин

Валерий Шамбаров

Валерий Шамбаров

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Леонид Петухов

Леонид Петухов

Георгий Боровиков

Георгий Боровиков

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский