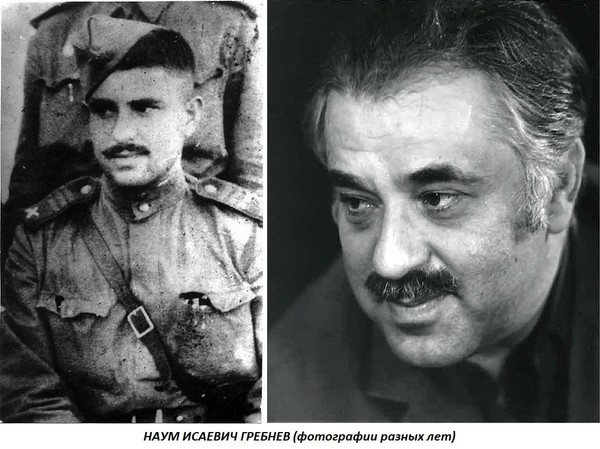

Воспоминания Наума Гребнева, подготовленные лауреатом премии «Вопросов Литературы» 1999 года Михаилом Гребневым

Наум Гребнев (1921 – 1988) – неутомимый переводчик классической и современной поэзии Востока, фольклора Кавказа и Средней Азии. Опубликовал более 150 книг. Среди них «Поэма о скрытом смысле» поэта-суфия Руми, «Наука быть счастливым» Юсуфа Хас-Хаджиба Бапасагунского (XI в.), «Книга скорбных песнопений» Г. Нарекаци (перевод вдохновил А. Шнитке на создание известного Концерта для хора). В его переводе облетели всю страну «Журавли» Р. Гамзатова. В последние годы он занимался стихотворным переложением Псалтыри (Книга псалмов, 1994).

Отец оставил очень мало статей и воспоминаний. Уже в самом конце жизни он начал наговаривать на пленку воспоминания о встречах с Ахматовой и о войне. Вообще он очень редко или почти никогда не рассказывал о том времени. На войне он начал писать стихи, которых в дальнейшем стеснялся. Однако благодаря этим стихам Ахматова угадала в нем талант и согласилась встретиться с ним в Ташкенте, в эвакуации, где отец оказался после тяжелого ранения. Они подружились. После войны отец поступил в Литературный институт и посвятил свои занятия поэтическому переводу. А ранение напоминало о себе всю жизнь. На самом деле война была незаживающей раной, и в конце концов он принялся писать книгу воспоминаний. «Мой последний день войны» написан в 1985 году, «Слово переводчика» – в 1980 – 1987 годах. Остальные материалы – «Харьковское окружение» и «Под Сталинградом» – были записаны на магнитофонную ленту в 1986 – 1987 годах.

СЛОВО ПЕРЕВОДЧИКА

Биография моя – незамысловата. В 1940 году, восемнадцати лет от роду, я окончил московскую школу-десятилетку и был призван в армию. Служить мне пришлось на самой немецкой границе, недалеко от Бреста. Тогда, еще в мирное время, жили мы в лесу, в землянках, которые вырыли сами. Полк был конноартиллерийский, и мне, городскому мальчику, видевшему до этого лошадей только запряженными в извозчичьи пролетки, да и то лишь в раннем детстве, честно говоря, поначалу пришлось довольно трудно. Мои непосредственные командиры – сержанты и старшины – казались мне людьми ограниченными, требования их бессмысленными, а армейская жизнь скучной и тяжелой. Она действительно была тяжела. Подъем зимой в пять часов утра, чистка лошадей, бесконечные ученья и многое другое было не тем, к чему я себя до этого предназначал и готовил. Однако, как ни клял я тогда свое существование, я притерпелся к армейской жизни, стал неплохим солдатом и впоследствии был очень благодарен моим командирам и условиям, в которых я служил до войны, и тому, что мне казалось «муштрой», ибо именно это все сделало меня солдатом умелым и выносливым, помогло мне хорошо воевать и выйти из многих переделок, из которых я вряд ли вышел бы живым, не будь тех довоенных злоключений.

Я воевал впоследствии на многих фронтах, вышел из Харьковского окружения весной 1942 года, участвовал в защите Сталинграда с первого до последнего ее дня, был в числе первых форсировавших Донец, а потом Днепр. Ближе к концу моего военного пути, когда победа хоть и не была близка, но была уже реальна, я, как и мои товарищи, думал о будущем. Я не хотел связывать свою жизнь с армией, потому отказывался от нескольких возможностей поступить в военное училище и оставался на фронте, пройдя, как говорят, славный путь от рядового до сержанта – командира отделения топоразведки гвардейского артиллерийского полка. В этом качестве я и окончил свою военную карьеру после третьего по счету ранения, случившегося за Днепром 12 января 1944 года.

Итак, я остался жив. Никакой профессии у меня, разумеется, не было. Когда я учился в школе, я любил математику и физику, и мои учителя прочили мне будущее в этих областях.

Правда, в юности я написал несколько стихотворений, в том возрасте, когда стихи пишут едва ли не все. Я даже два года посещал литературную студию Московского городского дома пионеров, но писание стихов вскоре прошло как возрастная болезнь и, может быть, никогда не возобновилось бы, не будь войны. Помню: 30 октября 1942 года, в пору затишья сидя на наблюдательном пункте под Сталинградом, я написал первое стихотворение на войне, после которого из моей души хлынул поток стихов.

Я читал написанное товарищам. Им нравилось то, что я писал, не потому, что стихи были хороши, а потому, что эти стихи были обо мне, а значит, о каждом из них, и вообще им нравилось все, что читалось вслух, особенно если это было более или менее складно.

Я так много пишу в этих заметках о войне потому, что, хотя дело это давнее, война была, пожалуй, самым серьезным событием моей биографии, и, хотя я немного писал и переводил стихов о войне, она наложила отпечаток на всю мою жизнь, а значит, и на мою работу. Итак, на фронте я писал стихи, читал их товарищам и посылал своей матери, которая в ту пору, эвакуировавшись из Москвы, жила в Ташкенте. В Ташкенте жила и Анна Андреевна Ахматова. Однажды мама показала ей мои стихи. Анна Андреевна написала мне письмо на фронт, прислала свою книгу. Я ответил. У нас завязалась переписка, которая была непродолжительной, потому что вскоре я был ранен. Когда после ранения я, вопреки всему, выжил и начал поправляться, меня перемещали в разные госпитали, все дальше в тыл, и в конце концов я попал в один из госпиталей города Ташкента. Когда я оправился настолько, что мог ходить, я пришел к Ахматовой. В ту пору город был заполнен ранеными солдатами, они разгуливали по улицам в нижнем белье, что не выглядело странным потому, что все уже к этому привыкли, и потому, что их наряд мало чем отличался от белых бязевых штанов, спускавшихся из-под халатов, которые носили местные жители. Конечно, в таком виде я постеснялся предстать перед Анной Андреевной Ахматовой, но пижама с чужого плеча, которая была мне и длинна и широка, наверное, выглядела не менее нелепо. Анна Андреевна отнеслась ко мне очень сердечно, мы часто виделись и много говорили о стихах. Вернее, говорила в основном она, а я слушал и молчал, во-первых, потому, что робел, а во-вторых, после ранения и контузии я говорил с трудом. Единственно, что я мог, это читать стихи, и Анна Андреевна терпеливо слушала их, выделяя то немногое, что было лучше остального. Читала мне стихи и она, я был одним из первых слушателей «Поэмы без героя» и некоторых других ее стихов.

Я понял, что, кроме доброты и способности сочувствия, в отношении Анны Андреевны ко мне было и что-то иное. Общение со мной относило ее назад, ко времени первой мировой войны, когда ее друзья и сверстники, будучи такими, как я, тридцать, лет назад приезжали в Петроград, раненые или отпущенные на короткие побывки. Мои посещения невольно переносили ее в дни молодости, и поэтому она была со мной особенно добра и терпелива. Я предполагал это и тогда, но потом, много лет спустя, Анна Андреевна сама заговорила об этом. Выписавшись из госпиталя, я уехал в Москву несколько раньше, чем покинула Ташкент Анна Андреевна. Перед моим отъездом она снабдила меня рекомендательными письмами к весьма известным и почтенным литераторам. По робости я этими письмами не воспользовался, по деликатности не прочел, вернее, прочел спустя двадцать с лишним лет, когда Ахматовой уже не было в живых. Письма хранятся у меня до сих пор.

С билетом инвалида Великой Отечественной войны и с рекомендательными письмами я возвратился в Москву. Как я говорил, мои учителя когда-то прочили мне техническое будущее, и, памятуя это, я поступил в Институт инженеров транспорта, где очень скоро понял, что точные науки интересовать меня перестали, а тянуло меня к стихотворству. После некоторых перипетий я перешел в Литературный институт имени Горького. В то время Литературный институт был очень невелик – всего человек пятьдесят студентов на всех курсах. Нас учили хорошие учителя, но мы не очень усердно грызли гранит науки, зато, одержимые литературой, обчитывали друг друга стихами не только на семинарах, которые сами по себе были очень интересны, но и в институтских коридорах, на подоконниках, везде и всегда, когда была хоть малая надежда, что тебя кто-нибудь станет слушать. Война еще не кончилась, большинство юношей-студентов были раненые фронтовики. Мы были больные, голодные, бедные и счастливые. В 1948 году вышла первая книжка моих стихов. Она была слабой, и я настолько стесняюсь этого сборника, что даже не рискую произнести сейчас его название.

В 1945 году, на год позже меня, в институт поступил молодой дагестанец Расул Гамзатов. Мы вскоре подружились с ним, и я попробовал перевести два его стихотворения. Стихи были опубликованы и, как ни странно, имели успех, особенно одно из них – «Ахильчи». Это подвигнуло меня на дальнейшую работу. Так началось наше содружество с Расулом Гамзатовым, которое длилось 25 лет. Он был первым поэтом, которого я переводил, я был почти первым, кто переводил его.

Таким образом, мои начальные шаги в переводческом деле связаны с Дагестаном. И первая книга переводов, сделанная вместе с Я. Козловским, которая называлась «Молодой Дагестан», вышла в издательстве Даггиз. Это было в 1947 году, сразу после первого совещания молодых писателей Дагестана. Многие ныне известные дагестанские литераторы начали свой путь с этой книги. Для участия в совещании молодых я впервые и приехал в Махачкалу. Дагестан я полюбил сразу. Мне было 25 лет, и до этого я никогда не видел ни гор, ни моря. Я жил в доме Гамзата Цадасы, озаренный его добротой и гостеприимством, и это тоже способствовало формированию моего отношения к Дагестану.

После первой книги были изданы еще несколько книг дагестанской поэзии, и, наконец, в 1954 году я перевел небольшую книжку дагестанского фольклора. Дагестанские народные песни прекрасны, и я смею полагать, что мне удалось как бы обратить их к русскому читателю наиболее сильной и интересной стороной. Я отбирал только лирические песни о любви, о тяжкой доле, песни, где печали больше, чем радости. Впрочем, как я понял впоследствии, когда у меня за плечами был уже довольно большой опыт работы над фольклором, песни всех народов чаще бывают грустными. Я думаю, что они таковы по своей природе, потому что когда человеку грустно, он поет, когда весело – пляшет.

Надо сказать, что на мое увлечение народной поэзией, сперва дагестанской, а потом и фольклором других народов, оказал большое влияние опыт дагестанца Эффенди Капиева. Я связал свою судьбу с Дагестаном, когда Капиева уже не было в живых, но его работа во многом предопределила то, что сделал я. Он умер слишком молодым, я пережил его уже более чем на двадцать лет и поэтому количественно сделал больше, но я никогда не забываю, что шел по тропе, проторенной им.

Со временем я перевел песни почти всех народов Кавказа, Средней Азии, несколько книг народной поэзии зарубежного Востока, а также народную поэзию Болгарии, Венгрии, Словакии. Однако я помню, что началом этой моей работы был Дагестан.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне шестьдесят пять лет. За моими плечами сорок лет работы и более ста пятидесяти переведенных книг. Среди этих книг, кроме народной поэзии, – сборники классиков, сказок, пословиц, сборники современных поэтов. К сожалению, переводы имеют печальное свойство: многие из них устаревают. Это не относится к таким гениальным работам, как, например, переводы Пушкина или Лермонтова, но иное из того, чем зачитывались люди в прошлом, устарело, и мы читаем эти иноязычные произведения в других, более современных и совершенных переводах. Может быть, то, что перевел я, впоследствии будет переведено заново, и переведено лучше, но я утешаюсь тем, что все, сделанное мною, я сделал на пределе своих возможностей, которые сами по себе не беспредельны.

* * *

Мне довольно часто задают вопрос: неужели тебе не обидно, что имя твое безвестно, между тем как люди знают имена авторов стихов, где столько твоих сил и души? Неужели не обидно, что почти никто не обращает внимания на имя переводчика, которое напечатано в лучшем случае на титульном листе, а чаще в конце книги или мелким шрифтом под газетной публикацией? Меня спрашивают: неужели тебе не обидно, что все, например, знают автора песни «Журавли» и мало кто знает имя переводчика, хотя музыка написана на русский текст? Нет, мне не обидно. Безвестность переводчика – это одно из свойств и условий того дела, которое я избрал, приняв эти условия. Людям честолюбивым не стоит заниматься переводом. Если, прочтя какое-нибудь из стихотворений, переведенных мною, мне говорят: «Какой хороший перевод!» – я не воспринимаю это как похвалу. Мне гораздо лестнее, когда стихотворение нравится настолько, что читающему нет дела до того, на каком языке оно было написано, кем и как переведено, и он просто говорил»Какое хорошее стихотворение!»

ХАРЬКОВСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 1942 ГОДА

Когда Хрущев на XX съезде говорил об Отечественной войне, он затронул одну из ее трагедий, Харьковское окружение 1942 года. Жуков, Москаленко и другие военачальники также упоминают о нем в мемуарах. Все согласны в том, что была допущена ошибка, повлекшая за собой едва ли не самую большую трагедию Отечественной войны. Причины, впрочем, приводятся разные: кто-то возлагает вину на командование фронтом, кто-то на Ставку Верховного главнокомандующего. Я не знаю, на ком лежит вина, но я был одним из рядовых участников этой битвы.

Уже тогда наступление, начавшееся 12 мая сорок второго года, мне и моим товарищам казалось несколько странным. Мы были почти рядовыми – сержантами артиллерии, но имели дело с; картами и поэтому достаточно хорошо представляли себе обстановку, которая складывалась, по крайней мере на нашем участке. Да, наступление это казалось несколько странным… Но мы ничуть не сомневались в мудрости армейских чинов и тем более Верховного главнокомандующего товарища Сталина. Мы были искренне убеждены, что эта грандиозная операция подчинялась недоступному нам великому замыслу. Вера в мудрость командующих подкреплялась некоторыми последними зимними успехами нашей армии, в том числе разгромом немцев под Москвой.

Итак, наступление началось 12 мая. Предшествовало этому стягивание огромного количества войск. В Барвенковском выступе, который образовался благодаря зимнему наступлению, сосредоточились три армии, усиленные для наступательных действий несколькими танковыми корпусами, артиллерией и т. д.

До 12 мая было затишье, и мы сравнительно вольготно жили почти всю весну. Наш дивизион был расквартирован в селе Гороховатка, на севере Харьковской области, вблизи слияния рек Северский Донец и Оскол. Жили мы у радушной хозяйки Гали, у нее была дочка Саша и отелившаяся корова. Приезжал к Гале начхим какого-то другого полка и привозил канистры с антифризом. Антифриз делали на спирту, мы его фильтровали и пили. Квартировали у Гали вчетвером: киевский инженер Боря, кировоградский парень Юра, постарше нас, с тринадцатого года, и харьковский художник Пичкур – мой портрет на листке бумаги чудом сохранился у меня до сих пор. Наша мирная жизнь продолжалась до конца апреля, когда нас подняли, переместили туда, где огневики вырыли окопы для орудий, а мы стали готовить наблюдательные пункты и сделали так называемую топографическую привязку. С нашего наблюдательного пункта были видны станция Лихачево и село Алексеевское. Там были немцы. 12 мая, когда началось наступление, на Лихачеве и Алексеевском сосредоточился огонь нашего 152-мм артиллерийского полка и множества других артиллерийских соединений, расположенных по соседству. Однако сразу взять эту станцию не удалось, хотя она была сильно разрушена нашим огнем и казалось, что там очень мало обороняющихся. Станцию обошли, и дальнейшее наше продвижение было довольно быстрым, хотя и не бескровным. Впервые за всю войну я увидел наши самолеты, огромные танки КВ, какие-то кавалерийские части с пулеметными тачанками, точь-в-точь такими же, какие гоняли в кинофильме «Чапаев». Противник сопротивлялся вяло. Мы продвигались так быстро, что не успевали занимать позиции, а огневики – готовить окопы для орудий. Я воевал уже около года, и это было первым успешным наступлением, в котором я участвовал. Во всяком случае, в такой иллюзии я пребывал несколько дней. Приблизительно 19 мая мы остановились в районе Краснограда. С наблюдательных пунктов мы видели в стереотрубы вытянутое в длину село Караван. Но дальше ходу не было. Мы стреляли, пехота пробовала идти в наступление, но было ясно, что наше продвижение застопорилось. В дивизион перестали подвозить снаряды, пошли перебои с едой, и вот настал день, когда нас перестали кормить. Поползли тревожные слухи, нами овладело предчувствие беды. На следующий день, наверное 20 мая, пришел приказ: отступать. И тут противник проявил некоторую, вначале ограниченную, активность. Появилась немецкая авиация, а наша куда-то исчезла. Два-три дня уже мы ничего не ели, да тут еще выяснилось, что кончилось горючее и с очередной, занятой накануне, позиции мы не сможем отступить в боевом порядке. Мне неизвестно, какая информация была у наших командиров, но мы не знали ровным счетом ничего и лишь смутно догадывались, что дела наши плохи. Судорожно, в никуда выпускали остаток нарядов. Командир полка и весь штаб исчезли. За ними последовали потихоньку и командиры более низкого уровня. Наконец кто- то распорядился уничтожить пушки и отступать. Огневики сыпали в стволы песок и выстрелом приводили орудия в негодность, вытаскивали и разбивали затворы и прицелы. Иногда взрывали оставшиеся снаряды. Без командиров мы превратились в толпу беглецов. Никто не знал, куда идти. Одна группа солдат шагала в одну сторону, навстречу ей шагала другая, и каждый спрашивал – куда вы идете? Тогда впервые и прозвучало слово «окружение».

По мере того как кольцо сжималось, пространство, на котором находилась отступающая армия, становилось меньше, а плотность наша гуще. Множились брошенные повозки, грузовики, танки. На грузовиках и повозках мы нередко обнаруживали продукты и впервые за несколько дней отъелись и наполнили хлебом и консервами вещмешки и противогазные сумки – противогазы давно уже выкинули.

23 или 24 мая мы ночевали в хуторе Красивый. Утром в доме, где нас приютили, начали варить пшенную кашу. Вдруг раздался выстрел. Мы выбежали: подходили немецкие танки. Мы бросились прочь. Много лет спустя в Доме творчества «Переделкино» я познакомился с писателем А. С. Васильевым. В хуторе Красивом в этот день и час он угодил в плен – до конца войны. И спасся только чудом.

Помню одного танкиста – он тащил на себе стартер тяжелого танка ИС, чтобы заменить испорченный на своей боевой машине, тащил за много километров. Стартер весил килограммов двадцать, и несчастный волок его то ползком, то бегом – нас нагоняли и обстреливали немецкие танки.

Мы держались втроем, Боря, Юра и я. Старались не потерять друг друга. У нас была карта, и мы понимали, куда держать путь. Идти надо было к Донцу и переправляться на восточный берег. 27 мая кольцо сузилось настолько, что остатки трех армий сосредоточились на огромном поле, недалеко от деревни Лозовенька. Машины, повозки, танки, пушки, толпы и толпы людей… Многие двигались в разных, беспорядочных направлениях. Иная техника стояла брошенная. Тут опять мы поживились какой-то снедью. Помню крытую машину финчасти, в кузове – пьяного солдата, он бросал в воздух деньги, красные тридцатки. Они разлетались далеко по сторонам, а он кричал: «Налетай, бери!» Но никто не брал ни одной купюры. Вообще я не помню, чтобы в войну у кого-нибудь из нас были деньги: ни к чему. На деньги ничего нельзя было купить. Через города, где могли быть базары, мы не проходили. А если и проходили, то это были города прифронтовые, опустошенные наступающими и отступающими войсками. Крестьяне же за бумажки ничего не продавали. В иных грузовиках и повозках были спирт и водка, кто-то освежал горло.

В этот день, 27 мая, над полем под Лозовенькой постоянно висело самолетов тридцать или больше, немцы. Они не покидали небо до тех пор, пока их не сменяли другие эскадрильи, заправленные бомбами и пулеметными лентами. Бомбежка длилась весь день. Бомба или пуля непременно находила человека, лошадь или грузовик. Впрочем, все поле было изрезано балками, и поэтому те, что шли низом, подвергались меньшей опасности. Имея карты, мы знали, что надо в течение дня постараться выйти к восточной части кольца окружения и, когда стемнеет, попытаться прорваться к Донцу.

В затишье накануне наступления к нам в часть приезжали два московских писателя, Джек Алтаузен и Михаил Розенфельд, побывали на батарее, беседовали с солдатами. Джек Алтаузен читал стихи, которые мне очень понравились. Я подошел к ним и что-то спросил про литераторов, моих знакомых. Теперь, 27-го числа, я встретил их на этом поле, они попали в окружение вместе со всеми. Оба были растеряны и обратились к нам за советом. К сожалению, они были слишком растеряны, чтобы воспользоваться нашим советом. Мы трое были опытнее их, каждый из нас уже выходил из окружения в сорок первом. Мы сказали, что хотим днем дойти до восточной окраины, оттуда самый короткий путь к Донцу, показали все по карте, но они не пошли с нами. Под вечер я встретил кого-то с нашей батареи, и он сказал: «Помнишь, приезжали писатели? Ты еще их спрашивал о чем-то. Оба убиты. Только что. Когда танки пошли».

Немцы разбрасывали листовки, в них говорилось, что мы окружены, положение безнадежное, и предлагали сдаваться в плен. Для этого нам рекомендовали следовать к северной окраине села Алексеевского с листовкой в руках или паролем: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича».

К сожалению, я видел, как многие потихоньку устремлялись именно туда, к северной окраине села Алексеевского. Принято говорить, что мы, солдаты и офицеры, ни на минуту не сомневались в победе нашей армии над врагом. О себе я этого не скажу. Когда мы попали в Харьковское окружение, беспомощные, без оружия, без командиров, без организованных частей, мне казалось, что война проиграна.

Бомбежка продолжалась, избиение беспомощной толпы. Рвались бомбы, устрашающе завывали «Юнкерсы-87». Стояла жара. Раненых доброхоты кое-как перевязывали, днем они волновались за свою судьбу меньше, рядом с ними были люди, не одни, так другие…

Целый день мы по балкам продвигались к восточному краю кольца, планируя, когда стемнеет, тотчас броситься вперед, а точнее, назад, на восток, и прорваться к Донцу, переправиться, а там, по нашим представлениям, окружение кончалось. Так оно и было на самом деле. На юге вечер наступает быстро, неожиданно, почти без сумерек. В эти короткие сумерки и начался прорыв. Совсем рядом появились немецкие танки. Кто-то крикнул: «Вперед, товарищи! С нами танки!» Мы ненадолго поверили, что эти стрелявшие в нас танки – не вражеские, а наши, и рванулись на восток. Нас встретил массированный огонь.

* * *

Как во всякой хорошо сделанной трагедии, не обошлось и без комичного. Помню подвыпившего среднеазиата в генеральской форме, он бегал и кричал: «Я генерал, слушайте мою команду!» Видно, некий генерал решил, на всякий случай, поменяться мундирами с рядовым. Впрочем, в брошенных обозах солдатского обмундирования тоже хватало. Итак, 27 мая было вдоволь съестных припасов, все были сыты, с набитыми едой сумками. Значит, было в кольце продовольствие, а тем не менее кормить нас перестали.

Что меня ждет? Плен исключается. В случае чего – граната. Конечно, выйти из окружения трудно, почти невозможно. Не то что в сорок первом, когда не было резкой грани между фронтом и тылом, когда тысячи людей бродили по громадной территории в несколько областей: тогда идешь неделю-две и не встретишь немцев, через одни села они проходили, в каких-то стоят, а в большей части их и не видели, хотя все это уже давно оккупированная территория. Умом я понимал, что шансов мало…

Мне было двадцать, я помнил голодное детство, холодную коммунальную квартиру, смерть отца, изгнание из школы за глупое сочинение… Я еще не знал женщины: первая – любовь отвергла, второй не было. Хотя и провожала меня в армию девушка и писала письма, хотя я ей отвечал, я знал, что ни я ей не нужен, ни она мне… Падали люди и справа и слева от меня, в двух шагах, но мне казалось, что я должен выжить.

* * *

Нас встретил плотный огонь стрелкового оружия, минометов и врытых в землю танков. Наступил вечер, стемнело, светили только звезды и трассирующие пули. Мы даже плохо понимали, с какой стороны ведется огонь. Шли мы с Борей и Юрой не в первых рядах, ближе к середине, – вдруг передние дрогнули, и несколько человек бросилось назад. Тогда я сделал то, что сейчас звучит для меня неправдоподобно: запел «Интернационал». Песню подхватило много людей, бесконечная толпа – может быть, сто, двести или триста, тысяча человек, все пели и шли под обстрелом. Потом песня смолкла, и стали слышны стоны. Раненые цеплялись за наши голенища, обмотки и молили: «Братцы, не бросайте! На кого вы нас оставляете?» Иногда кто-нибудь склонялся над раненым и перевязывал бинтом из своего индивидуального пакета. И я так делал несколько раз, больше никак помочь им было нельзя. Раненые кавказцы и азиаты выкрикивали на непонятном языке какие-то заклинания, слова молитвы и особенно настойчиво цеплялись за голенища наших сапог. Я вместе с другими ощущал свою вину перед этими людьми. Каждый из нас понимал, что в любую минуту может оказаться в таком же положении, как эти обреченные.

Мы шли и шли, стрельба осталась позади. Значит, миновали линию укрепления. Мы не знали, что нам было уготовано еще несколько таких линий. Ночь была очень темная, нельзя было ни заглянуть в карту, ни сверить ее с предметами на местности. Ориентировались только по звездам и компасу, старались идти строго на восток, хотя это не всегда удавалось. Приходилось обходить овраги, маленькие речки. Мы прошли, наверно, километров десять, когда снова столкнулись с немецкими позициями. В нас опять начали стрелять, и опять падали люди и справа и слева. Как сейчас слышу этот звук, звук-шлепок. Справа упал Юра. Мы с Борей бросились к нему, он был ранен в левый бок. Пуля прошла навылет, рана небольшая, крови немного. Тщательно перевязали его, но идти он, конечно, не мог. Увидели подводу, на ней навалены раненые. Остановили, попросили взять Юру. Раненые запротестовали: и так тесно. Мы настаивали, даже вскинули винтовки. Юру положили поверх других и пошли рядом с подводой. За ее борта цеплялись легкораненые, тут же шли те, чьи товарищи лежали на телеге. Прошли, наверно, еще километров пять, помогая лошади на подъемах и когда колеса завязали в грязи. И опять попали под обстрел. На этот раз немцы пускали осветительные ракеты, били из винтовок, раненые на телеге стали кричать сопровождавшим, чтобы не толпились вокруг, отошли подальше: если ракета осветит толпу, то наверняка по нас будут стрелять. Мы отдалились, стараясь не упускать подводу из виду. Огонь усилился. Мы бросались на землю и делали перебежки; наконец оставили позади участок, над которым вспыхивали ракеты. Телегу потеряли. Кричали, звали – напрасно, только огрызались и цыкали на нас другие беглецы. Уже не было плотной тысячной массы, люди рассеялись по большому пространству, двигались, вероятно, не в одном направлении, и тем не менее и слева и справа, и впереди и сзади шагали такие же беглецы, как оставшиеся вдвоем мы с Борей. Нас ждали глубокие овраги, топи, труднопереходимые речки. Телега следовала тем же путем и наверняка где-то застряла. Потом уже, под Сталинградом или позже, нам раздавали специальные бланки, на которых мы писали имена погибших на наших глазах. Мы подробно написали о Юре. Тем не менее он числится пропавшим без вести. После войны Боря нашел его близких в Кировограде, они не пользовались льготами, которые получили семьи погибших.

За эту ночь еще раз или два мы напарывались на немцев. Были то укрепленные линии обороны или отдельные позиции подразделений противника, мы не знали. Стояла темная ночь. В нас стреляли, мы бежали, нам стрелять было некогда и непонятно куда. Наконец, едва забрезжил рассвет, мы вышли к обширному пустынному полю, за которым начинался лес, – дальше уже был Донец. Как потом оказалось, ближе к лесу поле было заболочено. Здесь стреляли в нас особенно ожесточенно и прицельно. Мы бежали к лесу, пригибаясь, то и дело падая на землю. Что- то ударило в ногу, но я понял – это пустяки. Потом что-то ударило в бок. На бегу стал ощупывать себя, противогазную сумку, глянул на руку – кровь.

«Боря! Я, кажется, ранен», – крикнул я.

«Беги, если можешь», – отозвался он. Мы добежали до опушки и присели на поваленное дерево. Здесь можно было перевести дух. Рука и в самом деле была в крови, но не от раны. В противогазную сумку попал осколок и разворотил банку с мясными консервами, об нее я и порезался. На ноге был синяк – удар осколком на излете. Еще в двух местах пули порвали ватник. Пилотку мне тоже пробила пуля. На ремне у меня висел немецкий штык, пуля пробила ножны и заклинила его. Осколок порвал голенище.

К Донцу лежал долгий путь через лес, здесь было гораздо безопаснее, хотя над деревьями летали «мессершмитты» и стреляли наугад. В утреннем свете множество людей – и невоенные, и женщины – шли по лесу. Шли через топи, овраги, переплывали лесные озера. Нам с Борей удавалось обходить болота и озера, залезать в воду не пришлось, да я и плавать не умею. Наконец вышли к Донцу. Это было 28 мая. В этот весенний месяц Донец многоводен и бурный. Люди торопливо прыгали в воду, одни раздевались, другие – как были, в одежде. Мы с Борей решили найти какое-нибудь бревнышко, чтобы взяться за него и переплыть. Пошли вниз по течению и вскоре увидели недостроенный мост без настила. Видно, пару дней назад по нему пытались перевести лошадей, лошади застряли – ноги провалились между балками. Некоторые уже подохли, другие болтали головами. Те, что выбирались к этому мосту, чувствовали себя счастливыми. На другой стороне недалеко от берега стоял наш часовой. Оказалось, что поблизости какая-то кавалерийская часть. Мы были грязные, оборванные, небритые, а он – в новеньком обмундировании, и на голове у него не привычная пилотка или шапка-ушанка, а прекрасная кавалерийская фуражка!

– Вот, – сказал он, – идут все, идут. А откуда и почему – не знаю.

Мы объяснили, что вышли из страшного окружения. Тут подошел его товарищ, и они стали выпрашивать у нас карабины. Карабин – это та же винтовка, только покороче и полегче, удобнее, поэтому он дает солдату некую привилегию перед другими. Мы были так обессилены, что с радостью освободились от лишней тяжести.

По карте мы находились неподалеку от райцентра Петровское. Мы прикинули, что за ночь прошли шестьдесят – семьдесят километров. И все-таки, несмотря на ужасную усталость, решили, не заходя ни в какую деревню, двигаться на восток. Вскоре мы набрели на пункт, где выдавали продовольствие, обмундирование и направляли кого куда. Удивительно, нам верили на слово, и мы могли взять себе лишнее, если соврать, что нас четверо. Мы оделись во все чистое, новое, запаслись продуктами и пошли, куда предписано, в деревню под Купянском» где должны были сосредоточиться бойцы из артиллерийских полков 6-й армии, к которой мы принадлежали до окружения. Вскоре нам попался второй такой пункт, и с присущей солдату жадностью мы разжились чем-то еще. Дорога шла лесом, мы ели, ели и не спешили, расстелили новые шинели и на час-другой забылись во сне. Когда проснулись, опять поели и пошли дальше не торопясь. Вскоре встретили двух красноармейцев из нашего дивизиона, Сеню Старобута и Кузьму Ягудина. Дальше шли вчетвером. Они выходили из окружения каким-то другим путем, но их история мало отличалась от нашей. В них тоже стреляли, они тоже бежали неизвестно куда, за их сапоги тоже цеплялись раненые, умоляя не бросать. Их раненый друг тоже остался лежать на поле, другой их товарищ был убит.

До Купянска было неблизко, лес кончился, и мы заночевали в деревне. Хозяйки пускали нас охотно – из жалости и потому что наши мешки были набиты всякой снедью. Мужчины в селах отсутствовали, если не считать стариков и уже отвоевавшихся инвалидов. Через пару дней добрались до сборного пункта. Среди стекшихся туда людей из нашего полка было не так уж много. И вообще выжившие из двенадцати артиллерийских полков 6-й армии солдаты не могли составить даже одного полка. Нас разбили на дивизионы, батареи, взводы, назначили командиров. Началась обычная армейская жизнь.

Нашему новому полку присвоили номер одного из погибших в окружении полков – 671-го, единственного, который сохранил свое знамя. Просто по случайности штабной обоз этого полка с полковым знаменем каким-то образом в окружение не попал.

Я помню, когда под Сталинградом были окружены немецкие войска, им постоянно что-то сбрасывали с воздуха – пищу, боеприпасы и прочее. Над нами в окружении, которое продолжалось, наверное, полторы недели, не появилось ни одного нашего самолета. Сбросили бы нам хотя бы листовки с инструкциями, куда идти, вокруг кого формироваться. Ничего подобного не было сделано.

Когда мы стояли уже под Сталинградом, немцы сбрасывали нам свои листовки. Они представляли собой четверть страницы газеты «Правда», одна колонка – жирным шрифтом:

«12 мая в районе Харькова наши доблестные войска под предводительством маршала Советского Союза Героя Советского Союза Тимошенко героически ринулись в наступление… в мешок, заготовленный немецким командованием. В результате этой героической операции 240 тысяч красноармейцев оказалось в плену немецкой армии».

В официальных сообщениях июня 1942 года приводились явно заниженные цифры – 70 тысяч пропавших без вести. Но и это не так уж мало.

Я думаю, что приказ о безумном наступлении был актом самодурства на самом высшем уровне. Такое самодурство мог себе позволить только Верховный главнокомандующий. Впрочем, это лишь мое некомпетентное мнение. Может, когда-нибудь кто-то пороется в военных архивах и найдет ответ.

ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Станция Гумрак

Я не помню уже, почему так случилось, но я был почти первым, кто ворвался на станцию Гумрак в нескольких километрах от Сталинграда, – там теперь аэропорт.

Как ни странно, деревянное станционное здание было цело. Немного поодаль, в двухстах-трехстах метрах, стояли два немецких санитарных поезда. Стояли они, вероятно, несколько дней. Во всяком случае, паровозы были отцеплены, и вблизи их не было видно. Но видно было другое. Вагоны не топились, и те раненые, кто хоть как-то мог идти или ползти, стремились в станционное здание, где было теплее, но доползли не все. Путь этих несчастных от вагонов до станции был отмечен мертвыми телами. Замерзшие и окаменевшие, в обледенелых кровавых бинтах лежали они и обозначали свой скорбный путь. Станционное здание было забито людьми. Лежали там и мертвые, и умирающие, и вполне здоровые. Смотреть на это было страшно даже нам, а мы за полтора года войны успели повидать многое. Умирающие от мертвых отличались только тем, что изо рта у них выходило легкое облачко пара. Наши солдаты, которые хотели разжиться сапогами, снимали именно с тех, у кого надо ртом поднималось облачко, потому что с мертвых стаскивать сапоги труднее.

В углу станционного зала сидел огромный человек в темной шинели не германской армии. Он оказался венгром. Я заговорил с ним по-немецки. Поскольку на этом языке объяснялся он почти так же плохо, как я, то мы друг друга понимали. Он был конюхом. Понять он только не мог, как здесь очутился, почему должен воевать на чужой земле, когда у него семья дома и хозяйство. Мне в ту пору он казался человеком пожилым, ему было далеко за тридцать.

Много лет спустя я переводил книгу венгерского фольклора «Песни мадьяр», и в том числе песню времен второй мировой войны. И, когда я переводил эту песню, передо мной оживал человек, с которым более тридцати лет назад свела меня судьба на станции Гумрак. Словно сочинил эту песню он:

Над рекою Дон проворны, скоры

Ставят мост венгерские саперы.

Широка река, река бурлива,

Будет рыбам добрая пожива.

Предстоит не одному солдату

Ни за что себя отдать в уплату.

Тех, что сгинут, тех, что овдовеют,

Гитлер с Хорти разве пожалеют?

Разве русский чем меня обидел?

И в глаза-то я его не видел.

Если немец с ним затеял свару.

То какое дело мне, мадьяру?

Мне бы жизнь прожить – не видеть Дона,

Мне бы есть и пить спокойно дома,

Не шагать дорогою солдатской,

Не лежать бы здесь в могиле братской.

* * *

С Гумраком связано у меня довольно много воспоминаний, потому что, после того как в Сталинграде война окончилась, мы месяца полтора стояли в районе этой станции, жили в землянке, ожидая отправки на фронт, – войска, участвовавшие в Сталинградской битве, оказались в глубоком тылу. Месяцы январь и февраль были холодные и голодные, нас перевели на тыловое снабжение. Вокруг было пустынно, населенные пункты – а их немного в тех местах – были сожжены, жители ушли, и никакими харчами разжиться не было возможности.

Помню в Гумраке лагерь немецких военнопленных. Время от времени их грузили в эшелоны и куда-то отправляли. Из любопытства, от нечего делать мы ходили на станцию наблюдать эту процедуру. Вдоль перрона, когда «посадка» заканчивалась, ходил наш офицер со списком в руках и спрашивал через переводчика, сколько человек в каждом вагоне. В вагонах был порядок, в каждом кто-то выполнял обязанности старшего, к нему и обращался офицер. На вопрос, сколько человек в вагоне, ответ звучал примерно так: сорок человек и три румына.

Через несколько дней после Сталинградской битвы перед фасадом станции поставили памятник погибшим артиллеристам 21-й армии – два 76-мм орудия. Я не знаю, сохранился ли этот памятник до сих пор. Но, когда в 1949 году я летел из Москвы в Махачкалу с посадкой на Сталинградском аэродроме, я взял такси и поехал на станцию Гумрак, благо близко. Орудия там стояли по-прежнему.

Туз, буз, первертуз!

Ежегодно 19 ноября отмечается День артиллерии и ракетных войск. Все газеты посвящают этому статьи. В крупных городах гремит салют. Этот праздник был учрежден в честь артиллерийской подготовки, с которой началось наступление на всех фронтах Сталинградского направления, закончившееся полным окружением армии генерала Паулюса.

Артиллерийская подготовка была очень массированной. Никогда до этого я не был свидетелем такого интенсивного огня. К этому времени мы были переданы из одной армии в другую и из одного фронта в другой. Мы были в составе Донского фронта под командованием генерала Рокоссовского. Для этого мы почти с северной окраины Сталинграда переместились на западный берег Дона. Наши огневые позиции, наблюдательные пункты расположились у станицы Мелоклетской, стоящей на меловом берегу, продолжении станицы Клетской.

В 1942 году зима начиналась рано, и Дон замерз. Я был командиром вычислительного отделения седьмой батареи нашего дивизиона, того самого полка, который сформировали из двенадцати артиллерийских полков 6-й армии, остатки которых вышли из Харьковского окружения. Командовал моей батареей капитан Музыченко, человек колоритный, из ростовской приблатненной шпаны. Он был на пять-шесть лет старше меня и до войны успел окончить артиллерийское училище. Характер у него был анархический, а речь – небогата. Он знал всего слов двадцать и одну присказку, которой он начинал или заканчивал любую фразу. Присказка эта звучала не очень прилично и совсем непонятно. «Туз, буз, первертуз, поцелуй жо-пу кирпич!» Ни я, ни мои товарищи не понимали, что это означало. Но все давно привыкли, ведь даже короткие команды он завершал этими словами. Несмотря на свой буйный нрав, он не делал ничего плохого и выполнял все приказы. Но в армии начальство таких не любит: почему-то считается, что на таких людей положиться нельзя. После Сталинградской битвы от него постарались отделаться, отправив анархического, не очень управляемого капитана куда-то на учебу.

Итак, мы знали, что 19 ноября, еще до рассветного часа, планируется очень большое наступление и предварять его должна артиллерийская подготовка. Были намечены цели, определены квадраты, которые предстояло обстреливать, я уже по таблицам просчитал все данные, на огневых позициях артиллеристы были наготове, в стволах сидели снаряды. Артподготовка начиналась, кажется, в шесть или в семь. Это мы знали. Капитан Музыченко на наблюдательном пункте, с которого, впрочем, ничего не было видно, кроме высокого белого донского берега, не находил себе места – очень не терпелось поскорее начать. Он нервно поглядывал на часы и никак не мог дождаться заветной минуты и команды. Терпения у него так и не хватило.

– Туз, буз, первертуз, поцелуй жо-пу кирпич! – произнес он на несколько секунд раньше и крикнул: – Огонь!

Телефонист передал команду, и два снаряда нашей батареи, на несколько секунд опережая общий залп, полетели в сторону противника. Поскольку мы стояли на западном берегу, наши снаряды летели на восток. Я не знаю, куда они попали, но в середине дня, когда наши части переправились по льду через Дон, мы видели густые воронки и очень много убитых вражеских солдат, развороченные танки, орудия. Оказывается, нам противостояли румынские части. Именно этих бедных румынских крестьян, одетых не в серые немецкие, а в желтоватые шинели, мы и убивали. Артподготовка была долгой и страшной, минут сорок пять, быть может, час, бесчисленное количество снарядов разных калибров летело через Дон на всем протяжении фронта. Взятые пленные были ошеломлены, многие контужены. В истории второй мировой войны еще такой сильной артподготовки не бывало.

Теперь, когда вся страна торжественно отмечает этот день, я почему-то с улыбкой вспоминаю характерную ростовскую интонацию капитана Музыченко и мне слышатся его слова: «Туз, буз, первертуз, поцелуй жо-пу кирпич!»

Как я уже сказал, в этот день мы по льду переправились через Дон и пошли, почти не встречая сопротивления. Через несколько дней миновали Калач, хутор Вертячий, где немцы уже успели устроить довольно большой лагерь советских военнопленных. Несколько дней были нудными и однообразными: мы шли и шли, от хутора к хутору, от станицы к станице, вдоль Дона, потом углубились в Сталинградские степи, где не было ни деревень, ни жилья, а только заснеженные поля. Земля была замерзшая – эта твердая Сталинградская земля даже летом не поддавалась лопате. Чтобы вырыть окопы или землянку, надо было колупать ее ломом, киркой. Поскольку боевых порядков мы не занимали, то и землянок не копали. Пришлось бы потратить целый день или всю ночь, чтобы выкопать землянку, а там уже надо сниматься с дневки или ночлега и идти дальше. Поэтому спали прямо на снегу, хотя «спали» – не совсем то слово: это короткий отдых на марше, час- другой. Заворачивались, вповалку спали на снегу или в брошенных немецких окопах.

Особенно мне запомнился день 30 ноября. Этот день в моей фронтовой жизни был одним из самых удачных, с точки зрения солдата. Мы шли с радистом Франчуком, почему-то не в строю, и набрели на немецкий склад. По обеим сторонам оврага немцы вырыли довольно большие землянки и в каждой устроили склад. В одной землянке хранилось обмундирование, в другой – консервы, в третьей – велосипеды, в четвертой – полевая почта и т. д. Это была страна изобилия, и мы с Франчуком были первыми, кто туда пришел. Мы были первооткрывателями, и жадность овладела нами. Мы опорожнили какие-то мешки и стали судорожно запихивать в них все, что попадалось под руку: консервы, бутылки со шнапсом, посылки неудачливым немецким солдатам, и, когда поняли, что всего не унести, взяли по велосипеду и через раму каждого перевалили по два мешка. Получилось как переметная сума. Но землянок было много, и в каждой – новые сокровища. Мы стали выбрасывать из мешков набранное и кидать в них что-то более заманчивое. У нас появился выбор. И мы выбирали, но торопливо, – во- первых, боялись отстать от своих, во-вторых, боялись, что вдруг нагрянет кто-то из наших и среди них окажутся офицеры, которым не понравится наша забава. Поэтому мы заставили себя остановиться и, нагруженные, утопая в снегу, потащили велосипеды к месту расположения нашего дивизиона. А расположился он в покинутых немецких землянках» довольно комфортабельных, с двухэтажными нарами и печками, – и это была благодать! Мы выложили свои припасы и пригласили на пир наших вычислителей, Франчук позвал своих радистов. Среди трофеев был одеколон, я подарил его хорошенькой медсестре Наде Теремецкой, единственной девушке в нашем дивизионе. Как только все узнали, что клады залегают так близко, все ринулись туда, но потом рассказывали, что досталось им немногое – там уже шуровали другие из наших. Конечно, меня сразу позвал командир дивизиона и попросил поделиться. И мы делились, честно говоря, с радостью, потому что всего было вдоволь, а запасов на фронте делать не принято. Во-первых, всего не унесешь, а во-вторых, кто знает, что станется с тобой завтра или через час! Но это был день великого кутежа. Мы вскрывали немецкие посылки с выпивкой, закуской и письмами, – впрочем, текст был нам недоступен. Разве что отдельные слова, обычные для писем, которые получали мы. В конверты были вложены детские рисунки… И не впервые меня посетило смутное чувство, что вражеские солдаты – такие же люди.

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

12 января 1944 года в Запорожской области почти через четыре месяца после форсирования Днепра, почти в ста километрах от его правого берега я был ранен. К тому времени за моей спиной остался двух с половиной летний путь войны, который был как бы разбит на три части: немного больше года до Сталинграда, немного меньше года после Сталинграда и почти полгода – Сталинград. Сталинградская битва переломила мою военную судьбу так же, как весь ход войны. До Сталинграда бои, в которых я участвовал, заканчивались отступлением. После Сталинграда все сражения, в которых случалось участвовать мне, были выиграны.

Я был призван в армию за год до войны, служил в конно- артиллерийском полку неподалеку от Бреста. Я пережил отступления лета и осени сорок первого, Харьковское окружение сорок второго года, отступление до Волги. После Сталинграда мы освобождали Украину, переправлялись через Донец, форсировали Днепр. Все это было до 12 января 1944 года, до того пасмурного утра, когда я был ранен в последний раз.

После выхода из Харьковского окружения летом сорок второго года я служил в одной и той же части. Сперва она называлась 671 ПАП, потом 170-й гвардейский Краснознаменный артполк, потом полк преобразовался, и к концу войны наша часть именовалась так: «43 гвардейская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова II степени, ордена Кутузова I ст., Запорожско-Одесская пушечная артиллерийская бригада». Я до сих пор переписываюсь и при возможности встречаюсь со своими боевыми друзьями.

Итак, я был гвардии сержантом – командиром отделения то разведки, то топоразведки. Командир моей батареи гвардии капитан Г. А. Цховребадзе был человеком очень отважным. Помимо служебных отношений у нас были отношения дружеские, хотя мы соблюдали субординацию и я обращался к нему не иначе как «товарищ гвардии капитан».

Полк наш был полком тяжелой артиллерии, огневые позиции, как правило, располагались примерно за 3 – 4 км от передовой, хотя иногда и мы стреляли прямой наводкой. Наблюдательные пункты оборудовались в километре или полутора от пехоты на какой-нибудь высоте, с которой были видны позиции неприятеля. Однако один офицер каждого дивизиона с разведчиками и связистами обязательно отправлялся в пехоту для осуществления взаимодействия. Эта группа называлась передовым наблюдательным пунктом. Так полагалось по уставу. Капитан Цховребадзе был офицером нашего дивизиона, который поначалу сам вызывался «идти в пехоту», а потом шел просто потому, что все привыкли к тому, что передовой НП всегда возглавлял он. Так было и на этот раз. Мы с ним вдвоем пошли на передовую выбрать место для НП, с тем чтобы потом к нам присоединились телефонисты и радисты. От основного наблюдательного пункта до передовой было не более километра. Падал легкий снежок, день был пасмурный. Хотя место было открытым, ни со стороны противника, ни с неба нас не было видно, поэтому мы шли в полный рост, ничего не опасаясь. Помню: то, о чем мы болтали, не имело отношения к войне. Конечно, мы несколько отступили от правил, которые мы, оба – солдаты с таким большим опытом, прекрасно знали. Мы не видели ни передовой, ни неба. А над нами летели самолеты. Мы не увидели их, потому что было пасмурно, но как мы могли их не услышать? Это были тяжелые бомбардировщики «Хейнкель-111» – самолеты огромной по тем временам грузоподъемности, бомбившие, как правило, не передовые, а ближние тылы. Наверное, летчики увидели нас двоих в просвете облаков. Но почему весь огромный груз они сбросили на такую незначительную цель, я не понимаю. Может быть, из-за облачности они не смогли выполнить своего задания и, возвращаясь, избавились от своего груза таким образом. Наверное, я никогда не узнаю ответа на этот вопрос, а мой командир тем более. Он был убит. Услышав свист бомб, мы инстинктивно упали на землю. Я почувствовал удар в бок. Потом все утихло, я приподнялся на локтях. Живот был распорот, а внутренности – в снегу. У меня хватило сил собрать их и зажать рану. Держась за живот, я подполз к капитану. Перед тем как упасть, мы шли рядом, теперь, убитый, он лежал на расстоянии метров пятидесяти от меня. Я был потрясен не столько своим ранением, хотя мы знали, что ранение в живот почти всегда кончается плохо, сколько гибелью своего любимого командира. Впоследствии я нашел его родных. Мы не забываем друг друга, и я горжусь тем, что они считают меня членом своей большой и очень дружной семьи. Каждый год 9 Мая вся эта семья, насчитывающая 70 или 80 человек, собирается, чтобы отметить День Победы. В этот день они пьют и за мое здоровье.

Меня притащили на наблюдательный пункт, перевязали, вызвали машину. Однополчане встали по трое вдоль каждого борта грузовика. Они держали плащ-палатку, на которой лежал я. Дороги не было. Машина прыгала по замерзшим кочкам былой пахоты, хотя шофер старался ехать медленно и осторожно. Меня привезли в санбат. Я ни на минуту не терял сознание. Помню чисто выбеленную хату, обеденный стол и прекрасное лицо фронтового хирурга Александра Ивановича Лощилова. Электричества не было. Стоял солдат с коптилкой из снарядной гильзы, которую совал прямо в мою рану, чтобы доктор мог что-то видеть.

Когда я очнулся после наркоза, я лежал в большой палатке. Земляной пол покрывала солома. На ней стояло двенадцать низких носилок с двенадцатью тяжелоранеными. Посередине солдат из выздоравливающих бросал куски разломанных снарядных ящиков в бочку из-под бензина, заменявшую печь. Было тепло. Меня ранило в разгар наступления. Через три дня после моей операции санбат ушел вперед за наступавшей армией. Осталась только одна палатка с нетранспортабельными больными, медсестра Надя Охапкина и солдат, растапливающий печку. Каждый день из основного санбата, который расположился где-то впереди, привозили еду, приезжал врач и перевязочные сестры. Нетранспортабельные раненые – неизбежная обуза санбата при каждой его дислокации. В данном случае такой обузой были мы.

Я не спал много дней и ночей. Даже когда мне делали уколы морфия, я впадал в полудремоту, но видел и слышал все, что происходило рядом. А рядом умирали мои соседи. Помню офицера-танкиста, раненного в голову, который умер, так и не придя в сознание. Москвича капитана Колесникова, с которым мы успели обменяться несколькими фразами о Москве. Помню молодого солдата, тоже раненного в живот. Его называли Магарыч. Наверное, он был армянином и имя его было Мкртыч. Они умерли один за другим.

У меня развивался перитонит. Мучила многодневная икота, бросало в жар. От моих ран нехорошо пахло. По всем принятым представлениям, наверное, я был неприятен. Но Надя Охапкина была добра ко мне. Я до сих пор помню ее, сидящую на каком-то чурбаке около носилок. Она держала меня за руку, смачивала мне губы водой, потому что пить при брюшном ранении запрещено, и говорила, что я обязательно выживу, хотя сомневаюсь, что она верила в это.

Помню, как на следующий день после операции, когда санбат еще стоял на месте, две медсестры делали мне переливание крови. Одна держала иглу, воткнутую в мою вену, другая – ампулу. Они не обращали на меня внимания и говорили нечто такое, что при постороннем человеке, особенно мужского пола, не говорят. Все шло своим чередом, они не очень обращали на меня внимание, и вдруг одна из них увидела мои воспаленные глаза и кивнула подруге в мою сторону: мол, что мы говорим при свидетеле.

Но другая только махнула рукой, и я прочел на ее лице: «не свидетель». Тогда я понял, что дело мое худо.

И все-таки я выжил. Недели через две, когда я немного окреп, Надя Охапкина уложила меня на розвальни и отвезла в полевой госпиталь. К этому времени в палатке, где поначалу было двенадцать раненых, остался в живых, кроме меня, только один. После того как я покинул палатку, умер и он. Об этом мне написала Надя, с которой мы переписывались до самого конца войны. Потом потеряли друг друга. Я пытался найти ее, но не смог, хотя А. И. Лощилова нашел. Через полгода после моего ранения он сам был ранен в голову. Разум его помутился. Он ничего не помнит не то что обо мне, но и о самом себе. Когда я написал письмо, его родные просили меня рассказать о нем то, что я знаю. А я знаю только то, что рассказал здесь, и то, как я благодарен ему за возвращенную мне жизнь. Александр Иванович – инвалид войны первой группы. Он страдает зрительными и слуховыми галлюцинациями, он видит и слышит только войну. Может быть, он единственный человек на земле, для которого война еще не окончилась.

После полевого госпиталя, куда отвезла меня Надя, я кочевал по многим госпиталям, пока наконец не попал в Ташкент. Наш санитарный поезд шел дальше, но на каждой станции ссаживали раненых, у которых начиналось кровотечение или другие осложнения. Мои раны заживали гладко, но я попросил, чтобы меня оставили в Ташкенте, куда были эвакуированы из Москвы моя мать и сестра. Нескольких человек вынесли на перрон. Мы ждали, когда за нами приедет санитарный автобус. Мимо проходили люди, задавали вопросы в надежде узнать что-нибудь о своих близких. Не встречали ли такого-то? Тем, кто проходил мимо, а после сестре и шоферу автобуса, санитаркам в госпитале я давал адрес матери, просил пойти и сказать, что я здесь. Я рассуждал так: если обращусь с просьбой к десяти людям, то хотя бы один обязательно ее исполнит. К матери пришли все десять человек. В дверь дома, где она жила, стучали весь вечер и всю ночь.

Как ни ужасно было время войны, но эту человеческую солидарность я вспоминаю с ностальгической грустью до сих пор.

Через несколько месяцев, немощный и полусогнутый, я возвратился домой в Москву.

Итак, 12 января 1944 года был моим последним днем войны. Впрочем, может быть, как для моего врача, война не кончилась и для меня. Я инвалид ВОВ второй группы и со дня окончания войны не помню ни одного мгновения, когда я не чувствовал бы физической боли.

17.05.2021. Наум Гребнев

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Дмитрий Юдкин

Дмитрий Юдкин

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Станислав Воробьев

Станислав Воробьев

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Александр Трубин

Александр Трубин

Валерий Шамбаров

Валерий Шамбаров

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Николай Зиновьев

Николай Зиновьев

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Сергей Моисеев

Сергей Моисеев

Георгий Боровиков

Георгий Боровиков

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский