При слове «старец» у многих из неофитов тотчас сплывает в сознание кино-образ, нарисованный нам иудео-христианским режиссером Павлом Лунгиным в его нашумевшем фильме «Остров». Старец-де и мысли читать умеет, и будущее провидит, и если надо, то и начальство за слишком мягкие сапоги пожурит, а сам, зная, должно быть, Божий промысел о себе, захочет и не исполнит благословение настоятеля на перемену поприща. Не пошел, вот, герой Петра Мамонова на новое место жительства, куда ему приказал перейти игумен, значит, и нам можно.… А то, что такой либерально устроенный монастырь с эдаким «духоносным» старцем не устоял бы и года, - все будут лишь внутренний голос в себя растить, да его повелений слушаться, - нам, кинозрителям, и не важно. Не мы же будем руководить подобными духовидцами, значит не нам и маяться. Пусть психиатры там, если что, с пророками разбираются. А нам лишь бы зрелищно, да красиво.

Одним словом, как было ещё при императоре Тиберии, так длится и до сих пор: «…род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Да только, согласно Христу Спасителю: «знамение не дастся ему» (Матф. 12, 40), как бы он того не желал.

Как же тогда понять, где старец, а где не старец? Где духоносный и добрый Пастырь, а где лишь старенький седобородый батюшка, играющий в «старца Божьего», кто из священствующих - наемник, а кто так и вовсе волк, только в овечьей шкуре?

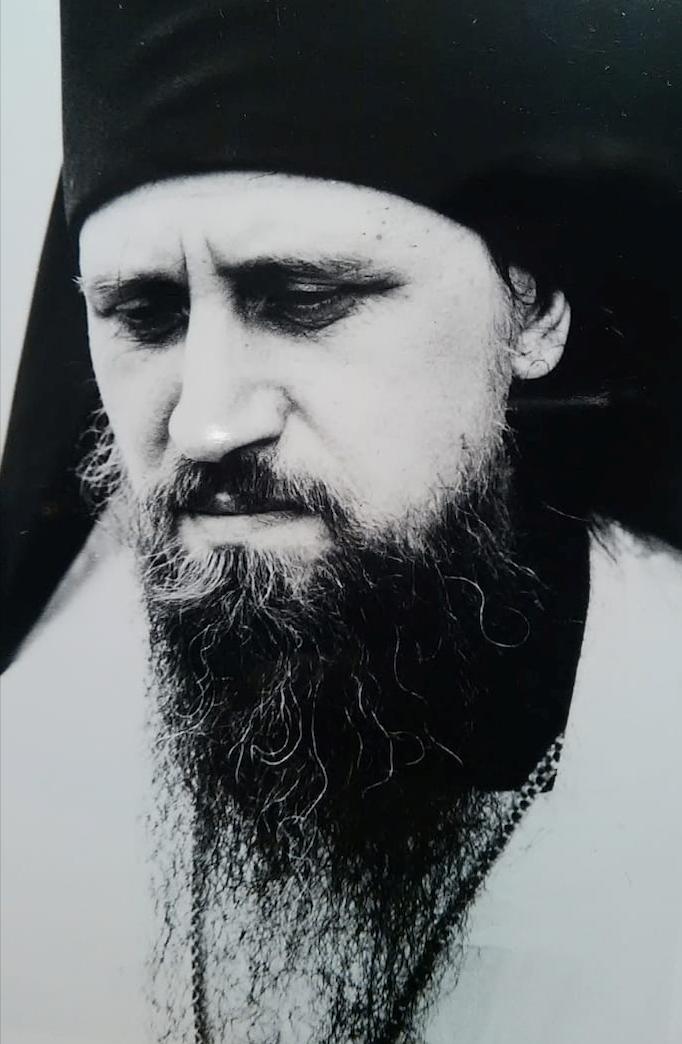

Эти вопросы я задавал себе, пока не встретился с Архимандритом Даниилом (Ворониным) и с некоторыми другими насельниками Свято-Данилова мужского монастыря г. Москвы.

А попал я в обитель почти «случайно». Лет тридцать тому назад, в день крещения моего первенца, Фёдора, по приглашению его крестного отца, старшего просфорника этого же монастыря, Александра Зейналова, я, бывший выпускник ВГИКа, так и не сумевший пробиться в киномир, согласился подъехать в Москву подзаработать сыну на пеленки. Да так вот и задержался здесь на добрые четверть века. За это время мой сын давно вырос, теперь он уже и сам просфорник, подвизается при храме иконы Божьей Матери «Живоносный источник», что при Царицынском парке, а я всё тружусь на «случайном месте» и мало-помалу переосмысляю вроде бы очевидные для всех вещи.

Одним из таких понятий, как я уже сказал, и является слово «старец». Лет тридцать тому назад я ожидал от старца приблизительно тех же даров Духа Святого, которые и показал нам Павел Лунгин в своём нашумевшем фильме. Но, заехав в монастырь и поселившись в келье с ещё семью неофитами, я поневоле почувствовал, что мне надо нечто иное. Ведь посудите сами: я – выпускник ВГИКа, по профессии сценарист, мои мозги и сердце заточены на постоянное ежедневное творчество. А тут – просфорня, тяжелая рутинная, изо дня в день повторяющаяся работа. В келье же разговоры только о том, что всякое искусство… от дьявола, и любая попытка заняться творчеством – моими соседями по жилью безжалостно пресекалась. Да и как там писать сценарии, когда вокруг шум, гам, суета сует: всё-таки семь неофитов рядом. Бесконечные высокие рассуждения о св. Серафиме (Саровском) и о св. Сергие (Радонежском), о благодати и радости, которую может стяжать подвижник, занимающийся в молчании непрестанным внутренним деланием, и при этом - ежедневная нескончаемая говорильня, у одних - лежа на боку, а у других - сидя вокруг стола, за чашкой чая с кагорчиком. В таких бытовых условиях писать, к сожалению, я не мог. Вот потому, наверное, и занялся рукоделием. Точнее, продолжил свое занятие. Дело в том, что ещё на истоках, в Сумах, во время ночных дежурств возле младенца Фёдора, я научился из лоскутков клеить коллажи на православные темы - сценки из житий ветхозаветных и новозаветных праведников. У меня потом целая выставка получилась, которую я назвал «Юродивые картинки». И эта выставка коллажей с успехом прошла потом, как у меня на родине, в самих Сумах, так и в Центральном Доме Художника, а так же в Славянском культурном центре и даже в Сергиевом Посаде.

Но в монастыре…. Стоило мне разложить на койке фанерку с натянутой на неё подложкой – алым плюшевым полотном из бабушкиных запасов и лоскутки для клейки, как в ту же секунду в келью ворвался гостиничный - иеромонах Александр, и прямо с порога негодующе возопил:

- А кто вам это дело благословил?

- Так я же после работы, - смущенно пролепетал я ему в ответ.

- Ну, и что, что после работы! – назидательно рыкнул он. – Вы находитесь в монастыре! И чтобы Вы здесь не делали, предварительно нужно испросить на это дело благословение!

- У кого испросить? – поинтересовался я.

- Да у кого угодно. Хоть у того же духовника, у отца Даниила! Или у благочинного, у отца Луки! Но если бы Вы, скажем, с этой фанеркой подошли бы ко мне и попытались благословиться, то я бы Вам это дело категорически запретил! Категорически!

- Почему? – ещё более удивился я. – Ведь это же сценка из жития святого: Алексия – человека Божьего?

- Именно! Из жития святого! – воздев указательный палец вверх, грозно воскликнул о. Александр. – А для подобных изображений в Православии существуют каноны! Есть вышивка, есть икона, есть фреска. Но никто никогда не клеил святых, извините меня, из лоскутков! Это какое-то издевательство… над святыней. Короче, до получения благословения я Вам это дело категорически запрещаю!

И отец Александр, поскрипывая хромовыми сапогами, стремительно убежал из кельи.

- Ну, вот, мы же тебе говорили, - пока я собирал лоскутки и выкройки в картонный, из-под обуви, коробок, обступили меня товарищи по келье. – Здесь тебе не какой-нибудь ВГИК занюханный. Монастырь! А искусство, если оно не храмовое, от дьявола! Ыш, чего захотел: святого из лоскутков! Да мы бы тебя за такое дело тут же из кельи выперли б. Это отец Александр ещё ничего сегодня; видно, ему псориаз не особенно докучает: только за благословением отослал. А так бы он волчий билет, и в шею: клей себе на здоровье, только где-нибудь на истоках. Но и за благословением, брат ты мой, лучше тебе не рыпаться. Никто тебе такого благословения в нашем монастыре не даст. Так что сиди, ото, и не дергайся. Забудь о своих фанерках, и если не хочешь с нами чаи гонять, читай жития святых. Так-то оно понадежней будет.

И храмовые служители, - а в основном именно они жили тогда со мной в одной келье, - уже рассаживаясь за стол, чтобы продолжить бесконечные благочестивые разговоры за чашкой чая с кагорчиком, не сговариваясь, глумливо предупредили:

- А то ступай, поищи монаха, который даст тебе благословение на конщунство. Посмотрим, чем этот поход у тебя закончится.

И тут, едва ль не впервые в жизни, я столкнулся, можно сказать, с настоящим неразрешимым противоречием. С одной стороны, моя зарплата просфорника не позволяла мне снять комнатку где-нибудь на окраине Москвы и, наплевав на благословение, заняться любимым делом: ведь надо было высылать деньги на прожитье моей безнадежно больной сестре, а так же - жене и сыну. Ну, а с другой стороны, - просто тупо изо дня в день работать, а вечерами гонять чаи с кагорчиком и бесконечно переливать из пустого в порожнее, я, хоть убей, не мог. От одной только мысли о такой жизни, причем в течение лет и лет! - у меня начинался зуд по всему телу, а к горлу подкатывал ком истерики. Тем более, что я видел, во что превращаются заточенные на творчество мужики, когда им по той или иной причине не удаётся заняться своим любимым делом.

– Я не хочу спиваться! – клокотало у меня внутри. – Я хочу жить! Но я не хочу и уезжать из монастыря! Мне здесь нравится! Короче, Вы представляете, в каком состоянии я искал человека, который бы благословил меня на клейку житийных сценок из лоскутков и плюша. Часами после работы я приглядывался к монахам. Благочинный? Слишком суров и непреклонен, - подумалось мне тогда. – Этот – явно не благословит. Настоятель? Он хоть и мягок с виду, но уж больно строг и придирчив в мелочах: боюсь, что и этот к моим «юродивым картинкам» отнесется, по меньшей мере, сдержанно: посочувствует, но не благословит. Оставался последний, отец Даниил. Как мне тогда показалось: обычный нормальный, хорошо воспитанный интеллигент в очках. Этот больше всего похож на просто человека. Вот к нему-то я и пойду, пожалуй. Если уж этот, человек, меня не поддержит, тогда даже не знаю, что и делать…

Вот такой странный, на первый взгляд, критерий сам собой проявился в моем растревоженном до глубины нутра сознании: просто человек. Человек без всякой большой и заглавной буквы. Причем, я даже понятия не имел в те годы, что именно так, человеком и всё, без всякой большой и заглавной буквы, называл Сам Господь наиболее полюбившихся ему праведников: Ноя, Иова, Авраама. А там и Понтий Пилат, пытаясь защитить неизвестного ему бродячего проповедника от настаивавших на его распятии иудеев, именно этими двумя словами начал и закончил всю апологию своей недолгой, но поистине библейской защиты Иисуса Христа: «Се, человек!» И – точка.

Одним словом, я решил идти к человеку. Но, решить одно, а вот пробиться к отцу Даниилу сквозь плотный кордон вечно облепляющих его матушек, - это совсем другое. Тем более, пробиться не просто для разговора, а со своими «юродивыми картинками», с цветастыми лоскутками и с двп-подложками, к тому же, попробовать объяснить монаху, насколько мне, не состоявшемуся киносценаристу, это занятие внутренне необходимо. Короче, я начал присматриваться к о. Даниилу, тщательно изучая все его ежедневные передвижения по монастырю: с ранней, шестичасовой службы - в келью, с кельи - на трапезу и обратно, а вечером – вновь на службу; и в конечном итоге понял, что лучше всего дождаться мне его сразу после обеда у входа в братский корпус, когда толпа страждущих прихожанок поневоле оставит батюшку в покое, а он, благодушный после приема пищи, ещё не успеет устать настолько, чтобы не обратить внимания на очередного досужего прихожанина.

Сказано, сделано. И вот, в один из летних погожих дней, где-то около часа, я присел на скамейке, у входа в братский корпус. И, пропустив мимо себя всю возвращавшуюся с обеда братию, при появлении кучи-малой взволнованных прихожанок, как всегда, роящихся вокруг батюшки, разложил на скамейке пару готовых коллажей, а на них водрузил недоделанную подложку со сценкой из жития Алексея – человека Божьего, картонные выкройки, красный плюш, несколько лоскутков и ниточки.

Доведя батюшку до крыльца, рой прихожанок в досаде остановился: дальше идти нельзя. Я же, сложив в лодочку руки для благословения, рискнул подступить к о. Даниилу со своим «непростым вопросом».

Внимательно меня выслушав и осмотрев картинки, о. Даниил осторожно пощупал пальцем бархат и лоскутки. После чего, подняв на меня свои большие светло-коричневые глаза, несколько смущенно, но вместе с тем и ласково спросил:

- А отцу Александру, что в этом во всем не нравится?

- Я не знаю, - честно признался я. – Говорит, что на изображение святых существуют свои каноны. И изображать подвижников из лоскутков, да ещё с ниточками от мешков с мукою – граничит с кощунством.

О. Даниил понимающе кивнул и на мгновение призадумался.

После чего спросил:

- А вы могли бы научить этому рукоделью кого-нибудь ещё?

- Конечно, - ответил я. – Да тут и учить-то нечего. Нарисовал, вырезал, подобрал лоскутки и клей.

- Да, да, - спокойно сказал о. Даниил и, сузив глаза, добавил: - А что, если нам попробовать устроить курсы? Для монахов. Может, увлекутся? Полюбят уединение. Меньше будут ходить по кельям? А больше начнут молиться? Хотя.… Не станут они учиться….

И о. Даниил, мягко махнув рукой, сутулясь, направился к двери в братский корпус.

- Простите, батюшка, - остановил я его на пороге холла. – А мне как же? Можно клеить? Что мне ответить отцу Александру?

- Скажите, что Сам Христос не запрещал детям приходить к Нему, - устало выдохнул о. Даниил. – Точно так как же, как и я не могу запретить вам это совершенно невинное детское увлечение.

- То есть, вы меня благословляете? – внутренне окрыляясь, взволновано спросил я.

- Ну, конечно, - ответил о. Даниил. - Благословляю. Клейте.

Так вот и началось наше более, чем четвертьвековое знакомство с Духовником обители. Зная запредельную загруженность батюшки, я старался как можно реже докучать ему своими вопросами. Подходил только в крайних случаях и по большой нужде. А вот на исповедь перед Причастием или просто испросить благословение на какую-нибудь безделицу, я направлялся к первому, попавшемуся на глаза иеромонаху. Так что за эти годы я разговаривал с о. Даниилом не больше двадцати-тридцати раз. Но каждая беседа с ним всегда приносила мне утешение и даже в самых неразрешимых случаях – надежду на скорую помощь Божью. Так, когда я к концу первого года жизни в монастыре подступил к о. Даниилу с таким вопросом:

- Батюшка, я вот практически всё время в монастыре. Почти не вижу своей семьи. Не закончится ли подобная жизнь чем-нибудь нехорошим? - то Духовник обители кротко и ясно ответил мне:

- Всё будет нормально. Ты работаешь Богу. А уж Он-то найдет возможность укрепить тебя и твою супругу в вере. И это поможет ей воспитать в нормальном благочестивом духе ваших детей.

Я отошел тогда от батюшки успокоенным. И много раз потом, какие бы каверзные вопросы не задавал ему, всегда получал трезвый, лаконичный, взвешенный ответ. Когда же вопрос был и вправду неразрешимым, батюшка, в отличие от многих и многих ныне действующих священников, ничего не пытался мне посоветовать, а, помолясь, с улыбкою отвечал: - Прости, Иван, даже не знаю, что тебе и сказать. Давай поживем, помолимся. Господь как-нибудь управит.

И действительно, проходила неделя-другая, и, казалось бы, совершенно неразрешимая ситуация сама собой рассасывалась, и мне даже не приходилось идти к о. Даниилу вторично: всё становилось и без того прозрачно и очевидно. И только однажды, на двадцать четвертом году моего пребывания в обители, когда мой первенец, Фёдор уже благополучно работал просфорником при одном из московских храмов, а его крестный отец, Алик, вдруг решил сделать у нас на просфорне грандиозный, - по его словам, - ремонт, о. Даниил, внимательно меня выслушав, дерзнул проявить свою прозорливость. В частности, он сказал:

- Не волнуйся. Никто не даст ему загубить просфорню.

- Как не даст? Как не даст? - кипел я праведным возмущением. – Эконом уже подписал чертежи на перепланировку. Все шесть печей распилят и перенесут с первого этажа в подвал. А наверху, на месте былого храмового гульбища, где всегда так много свежего воздуха и света, устроят кабинет для продажи просфор! Да при таком ремонте, какой предлагает Алик, температура рабочей зоны, то есть там, где мы будем разделывать и выпекать просфоры, о чем уже и предупредили нас планировщики, при всех вытяжках и кондиционерах, которые нам поставят, будет не менее 65 градусов по Цельсию! Это же баня! Настоящая парилка! Как можно в таком аду работать? Впрочем, и наверху, в «кабинете у Алика» будет не слаще! Ведь всё тепло совершенно естественным образом повалит с подвала вверх. Так что вся Даниловская просфорня превратится в настоящее пекло!

На что о. Даниил, дав мне возможность высказаться, помолясь, ответил:

- Князь Даниил не даст. Да и Господь не позволит. Вот увидишь.

Увы, по природной своей горячности и по маловерию, я продолжал «борьбу» с безумием готовящегося ремонта: во время работы всем своим видом показывал Алику, что я против его затеи, а перед сменой и в перерывах между выпечками просфор бегал к мощам Благоверного князя Даниила (Московского) и коленопреклоненно умолял святого прервать «сие дикое» начинание. Короче, я доборолся до того, что в тридцать пятую годовщину нашей с Аликом дружбы, он просто уволил меня с работы. С традиционной в таких случаях формулировкой: «В связи с выходом на пенсию». Благо, покойный Борис Васильевич Серабинович, Царство ему Небесное, хорошо зная меня не первый год, вернул меня вновь в Данилов, сделав помощником коменданта. И, тем не менее, не поверив о. Даниилу на слово и продолжая войну с ремонтом, я едва не простился с монастырем. Тогда, как на самом деле, как и предсказывал о. Даниил, дело с ремонтом само собой рассосалось: просто монастырь несколько обеднел, что даже кум Алика, Эконом, вызвав своего родича в кабинет, сказал:

- Прости, Алик. С ремонтом придется повременить. В монастыре таких денег нет. Да и вряд ли теперь появятся. Так что продолжайте работать в обычном режиме.

На том «грандиозное начинание» и закончилось.

За полгода до смерти о. Даниил начал явно сдавать. Многие прихожане, знавшие его долгие годы, видели, с каким трудом, понуждая себя быть всегда вежливы и спокойным, он выходит на службу Божию, как часто, особенно во время вечерней, присаживается на стасидию. Тяжелая, изнуряющая болезнь с каждым прожитым днем буквально наваливалась на батюшку. И, тем не менее, на все просьбы духовных чад как можно скорее пойти к врачу, о. Даниил, как всегда, отмалчивался или даже отмахивался от особенно надоедливых прихожан. И только однажды, во время проповеди, он позволил себе ответить на все наши недоумения и вопросы сразу:

- Христианину, чтобы спастись, обязательно нужно взойти за Христом на крест. И если он чувствует тяжесть этого креста, а при этом ещё и радуется ей, значит, всё в его жизни складывается, как надо. Человек на пути к Спасению. И мы не скорбеть должны, но, глядя на него, обязаны умудряться его примером и стараться подражать ему в этом радостном восхождении на свою личную Голгофу.

Отец Даниил (Воронин) взошел на свою Голгофу. Радостно или нет, - одному Богу ведомо. Но то, что он много выстрадал, распятый на долгом кресте болезни, для всех, по-моему, очевидно. Точно так же, как и для всех, кто хоть немного знал о. Даниила, он навсегда останется вечно живым примером духовной стойкости и терпения, бережного отношения к людям и поистине кроткого, не напоказ, смирения. Отнюдь не кремень, не столп Православия, не вития и не пророк, а самый обычный грешный кающихся человек, он, как ни кто другой, знал цену простой человеческой доброте и никого не ранящей обыкновенности. Поэтому на вопрос вечно перебарщивающих от кипенья праведных чувств неофитов: - А можно, я ему скажу то-то и то-то…, - он обычно с кроткой улыбкою отвечал: - Ну, если Вы чувствуете, что сможете в должном тоне, не обидев и не возмутив собеседника, то - скажите. А если у Вас нет той меры кротости и любви, то лучше уж промолчите и помолитесь о человеке. А Господь Сам изыщет возможность, как именно и через кого из смертных привести заблудшего к правде Божьей.

Иван Жук, помощник коменданта

2020 г.

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Станислав Воробьев

Станислав Воробьев

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Александр Трубин

Александр Трубин

Валерий Шамбаров

Валерий Шамбаров

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Игорь Гревцев

Игорь Гревцев

Николай Зиновьев

Николай Зиновьев

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Павел Рыков

Павел Рыков

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Леонид Петухов

Леонид Петухов

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский