Глава 11. Цепи рвём наощупь

Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а провалилась и стала рвом, — мы стояли на двух откосах и примерялись: что же дальше?…

Это образ, разумеется, что мы «стояли». Мы — ходили ежедневно на работу с обновлёнными нашими бригадирами (или негласно выбранными, уговоренными послужить общему делу, или теми же прежними, но неузнаваемо отзывчивыми, дружелюбными, заботливыми), мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и приносили с производства неплохие наряды — и, кажется, хозяева лагеря могли быть нами вполне довольны. И мы могли быть ими довольны: они совсем разучились кричать, угрожать, не тянули больше в карцер по мелочам и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали. Майор Максименко по утрам-то развод просыпал, а вот вечером любил встретить колонны у вахты и пока топтались тут — пошутить что-нибудь. Он смотрел на нас с сытым радушием, как хохол-хуторянин где-нибудь в Таврии мог осматривать приходящие из степи свои бесчисленные стада. Нам даже кино стали показывать по иным воскресеньям. И только по-прежнему донимали постройкой "великой китайской стены".

И всё-таки напряжённо думали мы и они: что же дальше? Не могло так оставаться: недостаточно это было с нас и недостаточно с них. Кто-то должен был нанести удар.

Но — чего мы могли добиваться? Говорили мы теперь вслух, без оглядки, всё, что хотели, всё, что накипело (испытать свободу слова даже только в этой зоне, даже так не рано в жизни — было сладко!). Но могли ли мы надеяться распространить эту свободу за зону или пойти туда с ней? Нет, конечно. Какие же другие политические требования мы могли выставить? Их и придумать было нельзя. Не говоря, что бесцельно и безнадёжно, — придумать было нельзя! Мы не могли требовать в своём лагере — ни чтобы вообще изменилась страна, ни чтоб она отказалась от лагерей: нас бомбами с самолётов бы закидали.

Естественно было бы нам потребовать, чтобы пересмотрели наши дела, чтобы сбросили нам несправедливые, ни за что данные сроки. Но и это выглядело безнадёжно. В том общем густевшем над страною смраде террора большинство наших дел и наших приговоров казались судьям вполне справедливыми — да, кажется, уже и нас они в этом убедили! И потом, пересмотр дел — невещественен как-то, не осязаем толпой, на пересмотре нас легче всего было обмануть: обещать, тянуть, приезжать переследовать, это можно длить годами. И если бы даже кого-нибудь вдруг объявили освободившимся и увезли, — откуда могли бы мы узнать, что не на расстрел, что не в другую тюрьму, что не за новым сроком?

Да спектакль Комиссии разве уже не показал, как это можно всё изобразить? Нас и без пересмотра собираются домой распускать…

На чём сходились все, и сомнений тут быть не могло, — устранить самое унизительное: чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши: чтобы сняли с нас номера: чтобы труд наш не был вовсе бесплатен; чтобы разрешили писать 12 писем в год. (Но всё это, всё это, и даже 24 письма в год уже было у нас в ИТЛ, — а разве там можно было жить?)

А добиваться ли нам 8-часового рабочего дня — даже не было у нас единогласия… Так отвыкли от свободы, что уже вроде и не тянулись к ней…

Обдумывались и пути: как выступить? что сделать? Ясно было, что голыми руками мы ничего не сможем против современной армии, и потому путь наш — не вооружённое восстание, а забастовка. Во время неё можно, например, самим с себя сорвать и номера.

Но всё ещё кровь текла в нас — рабская, рабья. Всеобщее снятие с самих себя собачьих номеров казалось таким смелым, таким дерзким, бесповоротным шагом, как, скажем, выйти бы с пулемётами на улицу. А слово «забастовка» так страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке: если начать забастовку вместе с голодовкой, то от этого как бы повышались наши моральные права бастовать. На голодовку мы, вроде, имеем всё-таки какое-то право, — а на забастовку? Поколение за поколением у нас выросло с тем, что вопиюще-опасное и, конечно, контрреволюционное слово «забастовка» стоит у нас в одном ряду с "Антанта, Деникин, кулацкий саботаж, Гитлер".

Так, идя добровольно на совсем не нужную голодовку, мы заранее шли на добровольный подрыв своих физических сил в борьбе. (К счастью, после нас ни один, кажется, лагерь не повторил этой экибастузской ошибки.)

Мы продумывали и детали такой возможной забастовки-голодовки. Применённый к нам недавно общелагерный штрафной режим научил нас, что в ответ, конечно, нас запрут в бараках. Как же мы будем сноситься между собой? как обмениваться решениями о дальнейшем ходе забастовки? Кому-то надо было продумать и согласовать между бараками сигналы, и из какого окна в какое окно они будут видны и поданы.

Обо всём этом говорилось то там, то сям, в одной группке и в другой, представлялось это неизбежным и желательным — и вместе с тем, по непривычке, каким-то невозможным. Нельзя себе было вообразить тот день, когда вдруг мы собёрёмся, сговоримся, решимся и…

Но охранники наши, открыто организованные в военную лестницу, более привыкшие действовать и менее рискующие потерять в действиях, чем от бездействия, — охранники нанесли удары раньше нас.

А там покатилось оно само.

Тихенько и уютно встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бригадах, бараках, секциях и углах — новый, 1952 год. А в воскресенье 6 января, в православный сочельник, когда западные украинцы готовились славно попраздновать, кутью варить, до звезды поститься и потом петь колядки, — утром после проверки нас заперли и больше не открывали.

Никто не ждал! Подготовлено было тайно, лукаво! В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то сотню зэков со всеми вещами гонят на вахту.

Этап?…

Вот и к нам. Надзиратели. Офицеры с карточками. И по карточкам выкликают. Выходи со всеми вещами… и с матрасами, как есть, набитыми!

Вот оно что! Пересортировка! Поставлена охрана в проломе китайской стены. Завтра она будет заделана. А нас выводят за вахту и сотнями гонят — с мешками и матрасами, как погорельцев каких-то, вокруг лагеря и через другую вахту — в другую зону. А из той зоны гонят навстречу.

Все умы перебирают: кого взяли? кого оставили? как понять смысл перетасовки? И довольно быстро замысел хозяев проясняется: в одной половине (2-й лагпункт) остались только щирые украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас пригнали, где будет 1-й лагпункт — тысячи три всех остальных наций — русские, эстонцы, литовцы, латыши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы, и разный случайный народ понемногу, подхваченный с полей Европы и Азии. Одним словом — "единая и неделимая". (Любопытно. Мысль МВД, которая должна была бы освещаться учением социалистическим и вненациональным, идёт по той же, по старой тропинке: разделять нации.)

Разломаны старые бригады, выкликаются новые, они пойдут на новые объекты, они жить будут в новых бараках — чехарда! Тут разбора не на одно воскресенье, а на целую неделю. Порваны многие связи, перемешаны люди, и забастовка, так уж кажется назревшая, теперь сорвана… Ловко!

В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо этого — БУР. Украинцев, бандеровцев, самых опасных бунтарей, отделить от БУРа подальше. А — зачем так?

Скоро мы узнаём, зачем так. По лагерю идёт достоверный слух (от работяг, носящих в БУР баланду), что стукачи в своей "камере хранения" обнаглели: к ним подсаживают подозреваемых (взяли двух-трёх там-здесь), и стукачи пытают их в своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии: кто режет?? Вот когда замысел прояснился весь — пытают! Пытает не сама псарня (вероятно, нет санкции, можно нажить неприятность), а поручили стукачам: ищите сами своих убийц! Рвения им не впрыскивать. И так хлеб свой оправдают, дармоеды. А бандеровцев для того и удалили от БУРа, чтоб не полезли на БУР. На нас больше надежды: мы покорные люди и разноплеменные, не сговоримся. А бунтари — там. А между лагпунктами стена в четыре метра высотой.

Но сколько глубоких историков, сколько умных книг, — а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед.

Иногда паклю горящую под поленницу суют, суют, суют — не берёт. А искорка одинокая из трубы пролетит на высоте — и вся деревня дотла.

Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были, а вечером пришли с работы — и вдруг в бараке рядом с БУРом стали разнимать свои вагонки, хватать продольные брусья и крестовины и в полутьме (местечко там полутёмное с одной стороны у БУРа) бежать и долбать этими крестовинами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной тюрьмы. И ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает.

Удары были — как хорошая бригада плотников работает, доски первые подались, тогда стали их отгибать — и скрежет двенадцатисантиметровых гвоздей раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотникам работать, но всё-таки звуки были рабочие, и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом: одни бригады шли на ужин, другие тянулись с ужина, кто в санчасть, кто в каптёрку, кто за посылкой.

Но всё ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к БУРу, к той подтемнённой стенке, где кипело, — обожглись и — назад, к штабному бараку. Кто-то с палкой бросился и за надзирателем. Тут уж для полной музыки кто-то начал камнями или палкой бить стёкла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стёкла!

А вся-то затея было ребят — не восстание поднимать, и даже не брать БУР, это нелегко (ф. 4 — вот дверь экибастузского БУРа, высаженная и сфотографированная многими годами позже), а затея была: через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда огонь — мол, знай наших, не очень-то! Дюжина человек и ворвалась в проломанную дыру БУРовского забора. Стали метаться — которая камера, правильно ли угадали окно, да сбивать намордник, подсаживаться, ведро передавать, — но с вышек застрочили по зоне пулемёты, и поджечь так и не подожгли.

Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мачеховский (за ним тоже с ножом погнались, он по сарайной крыше хоздвора бежал к угловой вышке и кричал: "Вышка, не стреляй! Свои!" — и полез через предзонник)[56] дали знать в дивизион. А дивизион (где доведаться нам теперь о фамилиях командиров?!) распорядился по телефону угловым вышкам открыть пулемётный огонь — по трём тысячам безоружных людей, ничего не знающих о случившемся. (Наша бригада была, например, в столовой, и всю эту стрельбу, совершенно недоумевая, мы услышали там.)

По усмешке судьбы это произошло по новому стилю 22-го, а по старому — 9-го января, день, который ещё до того года отмечался в календаре торжественно-траурным как кровавое воскресенье . А у нас вышел — кровавый вторник, и куда просторней для палачей, чем в Петербурге: не площадь, а степь, и свидетелей нет, ни журналистов, ни иностранцев.

В темноте наугад стали садить из пулемётов по зоне. Стреляли, правда, недолго, большая часть пуль, может, прошла и поверху, но достаточно пришлось их и вниз, — а на человека много ли нужно? Пули пробивали лёгкие стены бараков и ранили, как это всегда бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а совсем непричастных, — но раны свои им надо было теперь скрывать, в санчасть не идти, чтоб заживало как на собаках: по ранам их могли признать за участников мятежа, — ведь кого-то ж надо выдернуть из одноликой массы! В 9-м бараке убит был на своей койке мирный старик, кончавший десятилетний срок: через месяц он должен был освобождаться; его взрослые сыновья служили в той самой армии, которая с вышек лупила по нас.

Штурмующие покинули тюремный дворик и разбежались по своим баракам (ещё надо было вагонки снова составить, чтобы не дать на себя следа). И другие многие тоже так поняли стрельбу, что надо сидеть в бараках. А третьи наоборот наружу высыпали, возбуждённые, и тыкались по зоне, ища понять — что это, отчего.

Надзирателей к тому времени уже ни одного в зоне не осталось. Страшновато зиял разбитыми стёклами опустевший от офицеров штабной барак. Вышки молчали. По зоне бродили любознательные и ищущие истины.

И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпункта — и автоматчики конвоя вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сеча из них очередями. Так они расширились веером во все стороны, а сзади них шли разъярённые надзиратели — с железными трубами, с дубинками, с чем попало.

Они наступали волнами ко всем баракам, прочёсывая зону. Потом автоматчики смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперёд, ловили притаившихся, раненых или ещё целых, и немилосердно били их.

Это выяснилось всё позже, а вначале мы только слышали густую стрельбу в зоне, но в полутьме не видели и не понимали ничего.

У входа в наш барак образовалась губительная толкучка: зэки стремились поскорей втолкнуться, и от этого никто не мог войти (не то чтоб досочки барачных стен спасали от выстрелов, а — внутри человек уже переставал быть мятежником). Там у крыльца был и я. Хорошо помню своё состояние: тошнотное безразличие к судьбе, мгновенное безразличие к спасению — не спасению. Будьте вы прокляты, чту вы к нам привязались? Почему мы до смерти виноваты перед вами, что родились на этой несчастной земле и должны вечно сидеть в ваших тюрьмах? Вся тошнота этой каторги заняла грудь спокойствием и отвращением. Даже постоянная моя боязнь за носимые во мне поэму и пьесу, нигде ещё не записанные, не присутствовала во мне. И на виду той смерти, что уже заворачивала к нам в шинелях по зоне, нисколько я не теснился в дверь. Вот это и было — главное каторжное настроение, до которого нас довели.

Дверь освободилась, мы прошли последние. И тут же, усиленные помещением, грохнули выстрелы. Три пули пустили нам в дверь вдогонку, и они рядышком легли в косяк. А четвёртая взбросилась и оставила в дверном стекле круглую маленькую дырочку в нимбе мельчайших трещин.

В бараки за нами преследователи не врывались. Они заперли нас. Они ловили и били тех, кто не успел забежать в барак. Раненых и избитых было десятка два, одни притаились и скрыли раны, другие достались пока санчасти, а дальше судьба их была — тюрьма и следствие за участие в мятеже.

Но всё это узналось потом. Ночью бараки были заперты, на следующее утро, 23 января, не дали встретиться разным баракам в столовой и разобраться. И некоторые обманутые бараки, в которых никто явно не пострадал, ничего не зная об убитых, вышли на работу. В том числе и наш.

Мы вышли, но никого не выводили из лагерных ворот после нас: пуста была линейка, никакого развода. Обманули нас!

Гадко было на работе в этот день в наших мехмастерских. От станка к станку ходили ребята, сидели и обсуждали — как, что вчера произошло; и до каких же пор мы будем вот так всё ишачить и терпеть. А разве можно не терпеть? — возражали давние лагерники, согнувшиеся навек. — А разве кого-нибудь когда-нибудь не сломили? (Это была философия набора 37-го года.)

Когда мы пришли с работы в темноте, зона лагпункта опять была пуста. Но гонцы сбегали под окна других бараков. Оказалось: девятый, в котором было двое убитых и трое раненых, и соседние с ним на работу уже сегодня не выходили. Хозяева толковали им про нас и надеялись, что завтра они тоже выйдут. Но ясно теперь сложилось — с утра не выходить и нам.

Об этом было брошено и несколько записок через стену к украинцам, чтобы поддержали.

Забастовка-голодовка, не подготовленная, не конченная даже замыслом как следует, теперь началась надоумком, без центра, без сигнализации.

В других потом лагерях, где овладевали продскладом, а на работу не шли, получалось конечно умней. У нас — хоть и не умно, но внушительно: три тысячи человек сразу оттолкнули и хлеб, и работу.

Утром ни одна бригада не послала человека в хлеборезку. Ни одна бригада не пошла в столовую к уже готовой баланде и каше. Надзиратели ничего не понимали: второй, третий, четвёртый раз они бойко заходили в бараки звать нас, потом грозно — нас выгонять, потом мягко — нас приглашать: только пока в столовую за хлебом, а о разводе и речи не было.

Но никто не шёл. Все лежали одетые, обутые и молчали. Лишь нам, бригадирам (я в этот горячий год стал бригадиром), доставалось что-то отвечать, потому что говорили надзиратели всё нам. Мы тоже лежали и бормотали от изголовий:

— Ничего не выйдет, начальник…

И это тихое единое неповиновение власти — никому никогда ничего не прощавшей власти, упорное неподчинение, растянутое во времени, казалось страшнее, чем бегать и орать под пулями.

Наконец, уговаривание прекратилось, и бараки заперли.

В наступившие дни из бараков выходили только дневальные: выносили параши, вносили питьевую воду и уголь. Лишь тем, кто лежал при санчасти, разрешено было обществом не голодать. И только врачам и санитарам — работать. Кухня сварила раз — вылила, ещё сварила — ещё вылила, и перестала варить. Придурки в первый день, кажется, показались начальству, объяснили, что никак им нельзя, — и ушли.

И больше нельзя было хозяевам увидеть нас и заглянуть в наши души. Лёг ров между надсмотрщиками — и рабами.

Этих трёх суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребённых трупов, лежавших там. Но стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону.

Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже испытывающие расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказались, которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном голодном сне представлялась озёрами насыщения.

Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе: "умри ты сегодня, а я завтра!" И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и согласились лучше умереть все сегодня, чем ещё и завтра так жить.

В комнатах бараков установилось какое-то торжественно-любовное отношение друг к другу. Всякий остаток еды, который был у кого-нибудь, особенно у посылочников, сносился теперь в общее место, на разостланную тряпочку, и потом по общему решению секции одна пища делилась, другая откладывалась на завтра. (В каптёрке личных продуктов у посылочников могло быть ещё изрядно еды, но, во-первых, в каптёрку, через зону, не было ходу, а во-вторых, и не всякий был бы рад принести свои остатки: ведь он рассчитывал подправиться после голодовки. Вот почему голодовка была испытанием неравным, как и всякая тюрьма вообще, и настоящую доблесть выказали те, у кого не было ничего в запасе и никаких надежд подправиться потом.) И если была крупа, то её варили в топке печи и раздавали ложками. Чтоб огонь был ярее — отламывали доски от вагонок. Жалеть ли казённое ложе, если собственная жизнь может не протянуться на завтра!

Что будут делать хозяева — никто не мог предсказать. Ожидали, что хоть и снова начнётся с вышек автоматная стрельба по баракам. Меньше всего мы ждали уступок. Никогда за всю жизнь мы ничего не отвоёвывали у них — и горечью безнадёжности веяло от нашей забастовки.

Но в безнадёжности этой было что-то удовлетворяющее. Вот мы сделали бесполезный, отчаянный шаг, он не кончится добром — и хорошо. Голодало наше брюхо, щемили сердца — но напитывалась какая-то другая высшая потребность. В голодные долгие эти дни, вечера, ночи три тысячи человек размышляли про себя о своих трёх тысячах сроках, о своих трёх тысяч семьях или бессемейности, о том, что с каждым было, что будет, и хотя в таком обилии грудных клеток по-разному должно было клониться чувство, было и прямое сожаление у кого-то, и отчаяние, — а всё-таки бульшая часть склонялась: так и надо! назло! плохо — и хорошо, что плохо!

Это тоже закон не изученный — закон общего взлёта массового чувства, вопреки всякому разуму. Этот взлёт я ясно ощущал на себе. Мне оставалось сроку всего один год. Казалось, я должен был бы тосковать, томиться, что вмазался в эту заваруху, из которой трудно будет выскочить без нового срока. А между тем я ни о чём не жалел. Кобелю вас под хвост, давайте хоть и второй срок!..

На другой день мы увидели в окна, как группа офицеров направляется от барака к бараку. Наряд надзирателей отпер дверь, прошёл по коридорам и, заглядывая в комнаты, вызывал (по-новому, мягко, не как прежде на быдло): "Бригадиры! На выход!"

У нас началось обсуждение. Решали не бригадиры, а бригады. Ходили из секции в секцию, советовались. У нас было двоякое положение: стукачи были искоренены из нашей среды, но иные ещё подозревались, даже наверняка были — как скользкий, смело держащийся Михаил Генералов, бригадир авторемонтников. Да и просто знание жизни подсказывало, что многие сегодняшние забастовщики, голодающие во имя свободы, завтра будут раскалываться во имя покойного рабства. Поэтому те, кто направляли забастовку (такие были, конечно), не выявлялись, не выступали из подполья. Они не брали власти открыто, бригадиры же от своей открыто отреклись. Оттого казалось, что мы бастуем как бы по течению, никем не руководимые.

Наконец незримо где-то выработалось решение. Мы, бригадиры, человек шесть-семь, вышли в сени к терпеливо ожидавшему нас начальству (это были сени того самого барака-2, недавней режимки, откуда шёл подкоп-метро, и самый их лаз начинался в нескольких метрах он нынешней нашей встречи). Мы прислонились к стенам, опустили глаза и замерли, как каменные. Мы опустили глаза потому, что смотреть на хозяев взглядом подхалимным не хотел уже никто, а мятежным — было бы неразумно. Мы стояли, как заядлые хулиганы, вызванные на педсовет, — в расхлябанных позах, руки в карманах, головы набок и в сторону — невоспитуемые, непробиваемые, безнадёжные.

Зато из обоих коридоров к сеням подпёрла толпа зэков и, прячась за передних, задние кричали всё, что хотели: наши требования и наши ответы.

Офицеры же с голубыми каймами погонов (среди знакомых — и новые, доселе не виданные нами) формально видели одних бригадиров и говорили им. Они обращались сдержанно. Они уже не стращали нас, но и не снисходили ещё к равному тону. Они говорили, что в наших якобы интересах — прекратить забастовку и голодовку. В этом случае будет нам выдана не только сегодняшняя пайка, но и — небывалое в ГУЛАГе! — вчерашнего дня. (Как привыкли они, что голодных всегда можно купить!) Ничего не говорилось ни о наказаниях, ни о наших требованиях, как будто их не существовало.

Надзиратели стояли по бокам, держа правые руки в карманах.

Из коридора кричали:

— Судить виновников расстрела!

— Снять замки с бараков!

— Снять номера!

В других бараках требовали ещё: пересмотра ОСОвских дел открытыми судами.

А мы стояли, как хулиганы перед директором, — скоро ли он отвяжется.

Хозяева ушли, и барак был снова заперт.

Хотя голод уже притомил многих, головы были неясные, тяжёлые, — но в бараке ни голоса не раздалось, что надо было уступить. Никто не сожалел вслух.

Гадали — как высоко дойдёт известие о нашем мятеже. В Министерстве внутренних дел, конечно, уже знали или сегодня узнают, — но Ус ? Ведь этот мясник не остановится расстрелять и всех нас, пять тысяч.

К вечеру слышали мы гудение самолёта где-то поблизости, хотя стояла нелётная облачная погода. Догадывались, что прилетел кто-нибудь ещё повыше.

Бывалый зэк, сын ГУЛАГа, Николай Хлебунов, близкий к нашим бригадам, а сейчас, после девятнадцати отсиженных лет, устроенный где-то на кухне, ходил в этот день по зоне и успел и не побоялся принести бросить нам в окно мешочек с полпудом пшена. Его разделили между семью бригадами и потом варили ночью, чтобы не наскочил надзор.

Хлебунов передал тяжёлую весть: за китайской стеной 2-й лагпункт, украинский, не поддержал нас. И вчера и сегодня украинцы выходили на работу как ни в чём не бывало. Сомнений не было, что они получили наши записки и слышат двухдневную нашу тишину, и с башенного крана строительства видят двухдневное наше безлюдье после ночной стрельбы, не встречают в поле наших колонн. И тем не менее — они нас не поддержали!.. (Как мы узнали потом, молодые парни, их вожаки, ещё не искушённые в настоящей политике, рассудили, что у Украины — судьба своя, от москалей отдельная. Так ретиво начав, они теперь отступались от нас.) Нас было, значит, не пять тысяч, а только три.

И вторую ночь, третье утро и третий день голод рвал нам желудок когтями.

Но когда чекисты, ещё более многочисленные, на третье утро снова вызвали бригадиров в сени, и мы опять пошли и стали, неохотливые, непроницаемые, воротя морды, — решение общее было: не уступать! Уже у нас появилась инерция борьбы.

И хозяева только придали нам силы. Новоприехавший чин сказал так:

— Управление Песчаного лагеря просит заключённых принять пищу . Управление примет все жалобы. Оно разберёт и устранит причины конфликта между администрацией и заключёнными.

Не изменили нам уши? Нас просят принять пищу? — а о работе даже ни слова. Мы штурмовали тюрьму, били стёкла и фонари, с ножами гонялись за надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем — а конфликт между! — между равными сторонами — администрацией и заключёнными!

Достаточно было только на два дня и две ночи нам объединиться — и как же наши душевладельцы изменили тон! Никогда за всю жизнь, не только арестантами, но вольными, но членами профсоюза, не слышали мы от хозяев таких елейных речей!

Однако, мы молча стали расходиться — ведь решить-то никто не мог здесь . И пообещать решить — тоже никто не мог. Бригадиры ушли, не подняв голов, не обернувшись, хотя начальник ОЛПа по фамилии окликал нас.

То был наш ответ.

И барак заперся.

Снаружи он казался хозяевам таким же немым и неуступчивым. Но внутри по секциям началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн! Мягкость тона тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса — уступить. Чего большего мы могли достигнуть в самом деле?…

Мы устали! Мы хотели есть! Тот таинственный закон, который спаял наши чувства и нёс их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать.

Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые молчали всю жизнь — и промолчали бы её до смерти. Их слушали, конечно, и недобитые стукачи. Эти призывы позвончавшего, на несколько минут обретённого голоса (в нашей комнате — Дмитрий Панин) должны были окупиться потом новым сроком, петлёй на задрожавшее от свободы горло. Нужды нет, струны горла в первый раз делали то, для чего созданы.

Уступить сейчас? — значит, сдаться на честное слово. Честное слово чьё? — тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря, — когда ж они выполнили хоть одно своё слово?!

Поднялась давно осаждённая муть страданий, обид, издевательств. В первый раз мы стали на верную дорогу — и уже уступить? В первый раз мы почувствовали себя людьми — и скорее сдаться? Весёлый злой вихорок обдувал нас и познабливал: продолжать! продолжать! Ещё не так они с нами заговорят! Уступят! (Но когда и в чём можно будет им поверить? Это оставалось неясным всё равно. Вот судьба угнетённых: нам неизбежно — поверить и уступить…)

И, кажется, опять ударили крылья орла — орла нашего слитого двухсотенного чувства! Он поплыл!

А мы легли, сберегая силы, стараясь двигаться меньше и не говорить о пустяках. Довольно дела нам осталось — думать.

Давно окончились в бараке последние крошки. Уже никто ничего не варил, не делил. В общем молчании и неподвижности слышались только голоса молодых наблюдателей, прильнувших к окнам: они рассказывали нам обо всех передвижениях по зоне. Мы любовались этой двадцатилетней молодёжью, её голодным светлым подъёмом, её решимостью умереть на пороге ещё не начинавшейся жизни — но не сдаться! Мы завидовали, что в наши головы истина пришла с опозданием, а позвонки спинные уже костенеют на пригорбленной дужке.

Я думаю, что могу уже теперь назвать Янека Барановского, Володю Трофимова.

И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце, — наблюдатели крикнули с горячей досадой:

— Девятый барак!.. Девятый сдался!.. Девятый идёт в столовую!

Мы вскочили все. Из комнат другой стороны прибежали к нам. Через решётки, с нижних и верхних нар вагонок, на четвереньках и через плечи друг друга, мы смотрели, замерев, на это печальное шествие.

Двести пятьдесят жалких фигурок — чёрных и без того, ещё более чёрных против заходящего солнца, тянулись наискосок по зоне длинной покорной униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой неверной бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли — и не хотели за ними. Некоторых, самых ослабевших, вели под руку или за руку, и при их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут многих слепцов. А ещё у многих в руках были котелки или кружки — и эта жалкая лагерная посуда, несомая в расчёте на ужин, слишком обильный, чтобы проглотить его сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как у нищих за подаянием, — была особенно обидной, особенно рабской и особенно трогательной.

Я почувствовал, что плачу. Покосился, стирая слёзы, и у товарищей увидел их же.

Слово 9-го барака было решающим. Это у них уже четвёртые сутки, с вечера вторника, лежали убитые.

Они шли в столовую, и тем самым получалось, что за пайку и кашу они решили простить убийц.

Девятый барак был голодный барак. Там были сплошь разнорабочие бригады, редко кто получал посылки. Там было много доходяг. Может быть, они сдались, чтоб не было ещё новых трупов?…

Мы расходились от окон молча.

И тут я понял, чту значит польская гордость — и в чём же были их самозабвенные восстания. Тот самый инженер поляк Юрий Венгерский был теперь в нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был прорабом — никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, вежлив, мягок.

А сейчас — исказилось его лицо. С гневом, с презрением, с мукой он откинул голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким голосом крикнул:

— Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду!

Взобрался на верх вагонки, отвернулся к стене и — не встал! Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт — и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него — бестелесной Свободы!

Если бы все мы были так горды и тверды — какой бы тиран удержался?

Следующий день, 27 января, был воскресенье. А нас не гнали на работу — навёрстывать (хотя у начальников, конечно, зудело о плане), а только кормили, отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было у всех праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли. ("Пир победителей", — пошутил Панин, уже знавший мою пьесу.) Да ласковые хозяева ещё раз обещали, что все законные просьбы (однако: кто знал и определял, чту законно?…) будут удовлетворены.

А между тем роковая мелочь: некий Володька Пономарёв, сука, все дни забастовки бывший с нами, слышавший многие речи и видевший многие глаза, — бежал на вахту . Это значит — он бежал предать и за зоной миновать ножа.

В этом побеге Пономарёва для меня отлилась вся суть блатного мира. Их мнимое благородство есть внутрикастовая обязательность друг относительно друга. Но, попав в круговорот революции, они обязательно сподличают. Они не могут понять никаких принципов, только силу.

Можно было догадаться, что готовят аресты зачинщиков. Но объявляли, что напротив — приехали комиссии из Караганды, из Алма-Аты, из Москвы и будут разбираться. В застылый седой мороз поставили стол посреди лагеря на линейке, сели чины какие-то в белых полушубках и валенках и предложили подходить с жалобами. Многие шли, говорили. Записывалось.

А во вторник после отбоя собрали бригадиров — "для предъявления жалоб". На самом деле это совещание было ещё одной подлостью, формой следствия: знали, как накипело у арестантов, и давали высказаться, чтобы потом арестовывать верней.

Это был мой последней бригадирский день: у меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которой я давно откладывал на такое время, когда, по-лагерному, это будет «удобно». В январе и особенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что сейчас — удобно, и росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назначили на операцию. Теперь я потащился на это последнее совещание.

Его собрали в предбаннике — просторной комнате. Вдоль парикмахерских мест поставили длинный стол президиума, за него сели один полковник МВД, несколько подполковников, остальные помельче, а наше лагерное начальство и совсем терялось во втором ряду, за их спинами. Там же, за спинами, сидели записывающие — они всё собрание вели поспешные записи, а из первого ряда им ещё повторяли фамилии выступающих.

Выделялся один подполковник из Спецотдела или из Органов — очень быстрый, умный, хваткий злодей с высокой узкой головой, и этой хваткостью мысли, и узостью лица как бы совсем не принадлежавший к тупой чиновной своре.

Бригадиры выступали нехотя, их почти вытягивали из густых рядов — подняться. Едва начинали они что-то говорить своё, их сбивали, приглашали объяснить: за что режут людей ? и какие были цели у забастовки? И если злополучный бригадир пытался как-то ответить на эти вопросы — за что режут и какие требования, на него тут же набрасывались сворой: а откуда вам это известно? значит, вы связаны с бандитами? тогда назовите их!!

Так благородно и на вполне равных началах выясняли они «законность» наших требований…

Прерывать выступавших особенно старался высокоголовый злодей-подполковник, очень хорошо у него был подвешен язык и имел он перед нами преимущество безнаказанности. Острыми перебивами он снимал все выступления, и уже начал складываться такой тон, что во всём обвиняли нас, а мы оправдывались.

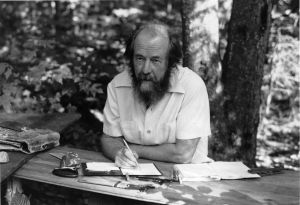

Во мне подступало, толкало переломить это. Я взял слова, назвал фамилию (её как эхо повторили для записывающего). Я поднимался со скамьи, зная, что из собравшихся тут вряд ли кто быстрее меня вытолкнет через зубы грамматически законченную фразу. Одного только я вовсе не представлял, — о чём я могу им говорить? Всё то, что написано вот на этих страницах, что было нами пережито и передумано все годы каторги и все дни голодовки, — сказать им было всё равно что орангутангам. Они числились ещё русскими и ещё как-то умели понимать русские фразы попроще, вроде "разрешите войти!", "разрешите обратиться!" Но когда сидели они вот так, за длинным столом, рядом, выявляя нам свои однообразно-безмыслые белые упитанные благополучные физиономии, — так ясно было, что все они давно уже переродились в отдельный биологический тип, и последняя словесная связь между нами порывается безнадёжно, и остаётся — пулевая.

Только долгоголовый ещё не ушёл в орангутанги, он отлично слышал и понимал. На первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем внимании состязание молниеносных реплик:

— А где вы работаете?

(Спрашивается, не всё ли равно, где я работаю?)

— На мехмастерских! — швыряю я через плечо и ещё быстрей гоню основную фразу.

— Там, где делают ножи? — бьёт он меня спрямака.

— Нет, — рублю я с косого удара, — там, где ремонтируются шагающие экскаваторы! — (Сам не знаю, откуда так быстро и ясно приходит мысль.)

И гоню дальше, дальше, чтобы приучить их прежде всего молчать и слушать.

Но полкан притаился за столом и вдруг как прыжком кусает снизу вверх:

— Вас делегировали сюда бандиты ?

— Нет, пригласили вы! — торжествующе секу я его с плеча и продолжаю, продолжаю речь.

Ещё раза два он выпрыгивает и полностью смолкает, отражённый. Я победил.

Победил — но для чего? Один год! Один год остался мне и давит. И язык мой не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь, — но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы её всё равно, — но если бы меня транслировали по всему миру! Нет, слишком мала аудитория.

И я не говорю им, что лагеря наши — фашистского образца, а в чём-то и поизощрённей. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами провожу керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск, — и вот я оплакиваю недостойное поведение конвоиров, утерявших обликсоветских воинов , помогающих растаскивать производство, к тому же грубиянов, к тому же убийц. Затем я рисую надзорсостав лагеря как шайку стяжателей, понуждающих зэков разворовывать для них строительство (тбк это и есть, только начинается это с офицеров, сидящих здесь). И какое развоспитывающее действие это производит на заключённых, желающих исправиться.

Мне самому не нравится моя речь, вся выгода её только в выигрыше темпа.

В завоёванной тишине поднимается бригадир Т. и медленно, почти косноязычно, от сильного волнения или отроду так, он говорит:

— Я соглашался раньше… когда другие заключённые говорили… что живём мы — как собаки…

Полкан из президиума насторожился. Т. мнёт шапку в руке, стриженый каторжник, некрасивый, с лицом ожесточённым, искривлённым, так трудно найти ему правильные слова…

— …Но теперь я вижу, что был неправ.

Полкан проясняется.

— Живём мы — гораздо хуже собак! — с силой и быстротой заворачивает Т., и все сидящие бригадиры напрягаются. — У собаки один номер на ошейнике, а у нас четыре. Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер не сажают! Собаку с вышки не стреляют! Собакам не лепят подвадцать пять !

Теперь можно его хоть и перебивать — он главное высказал.

Встаёт Черногоров, представляется как бывший Герой Советского Союза, встаёт ещё бригадир, говорят смело, горячо. В президиуме настойчиво и подчёркнуто повторяют их фамилии.

Может быть, это всё на погибель нашу, ребята… А может быть, только от этих ударов головой и развалится проклятая стена.

Совещание кончается вничью.

Несколько дней тихо. Комиссии больше не видно, и всё так мирно идёт на лагпункте, как будто ничего и не было.

Конвой отводит меня в больницу на украинский лагпункт. Я — первый, кого туда ведут после голодовки, первый вестник. Хирург Янченко, который должен меня оперировать, зовёт меня на осмотр, но не об опухоли его вопросы и мои ответы. Он невнимателен к моей опухоли, и я рад, что такой надёжный будет у меня врач. Он расспрашивает, расспрашивает. Лицо его темно от общего нашего страдания.

О, как одно и то же, но в разных жизнях, воспринимается нами в разном масштабе! Вот эта самая опухоль, по-видимому раковая, — какой бы удар она была на воле, сколько переживаний, слёзы близких. А здесь, когда головы так легко отлетают от туловищ, эта же самая опухоль — только повод полежать, я о ней и думаю мало.

Я лежу в больнице среди раненых, калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива — им не на чем лежать, всё ободрано. Особенно зверски бил один рослый надзиратель — железной трубою (память, память! — фамилии сейчас не вспомню). Кто-то уже умер от ран.

А новости обгоняют одна другую: на «российском» лагпункте началась расправа. Арестовали сорок человек. Опасаясь нового мятежа, сделали это так: до последнего дня всё было по-прежнему добродушно, надо было думать, что хозяева разбираются, кто там из них виноват. Только в намеченный день, когда бригады уже проходили ворота, они замечали, что их принимает удвоенный и утроенный конвой. Задумано было взять жертвы так, чтобы ни друг другу мы не помогли, ни стены бараков или строительства — нам. Выведя из лагеря, разведя колонны по степи, но никого ещё не доведя до цели, начальники конвоя подавали команду: "Стой! Оружие — к бою! Патроны — дослать! Заключённые, садись! Считаю до трёх, открываю огонь — садись! Все садись!"

И снова, как в прошлогоднее крещение, рабы беспомощные и обманутые скованы на снегу. И тогда офицер разворачивал бумагу и читал фамилии и номера тех, кому надо было встать и выйти за оцепление из бессильного стада. И уже отдельным конвоем эту группку в несколько мятежников уводили назад, или подкатывал за ними воронок. А стадо, освобождённое от ферментов брожения, поднимали и гнали работать.

Так воспитатели наши объяснили нам, можно ли им когда-нибудь в чём-нибудь верить.

Выдёргивали в тюрьму и среди опустевшей на день зоны лагпункта. И через ту четырёхметровую стену, через которую забастовка перевалиться не смогла, аресты перепорхнули легко и стали клевать в украинском лагпункте. Как раз накануне назначенной мне операции арестовали и хирурга Янченко, тоже увели в тюрьму.

Аресты или взятия на этап — это трудно было различить — продолжались теперь уже без первичных предосторожностей. Отправляли куда-то маленькие этапы человек по двадцать — по тридцать. И вдруг 19 февраля стали собирать огромный этап человек в семьсот. Этап особого режима: этапируемых на выходе из лагеря заковывали в наручники. Возмездие судьбы! Украинцы, оберегавшие себя от помощи москалям, шли на этот этап гуще, чем мы.

Правда, перед самым их отъездом они салютовали нашей разбитой забастовке. Новый деревообделочный комбинат, сам весь тоже зачем-то из дерева (в Казахстане, где леса нет, а камня много!) — по не выясненным причинам (знаю точно, был поджог) загорелся сразу из нескольких мест — и в два часа сгорело три миллиона рублей. Тем, кого везли расстреливать, это было как похороны викинга — древний скандинавский обычай вместе с героем сжигать и его ладью.

Я лежу в послеоперационной. В палате я один: такая заваруха, что никого не кладут, замерла больница. Следом за моей комнатой, торцевой в бараке, — избушка морга и в ней уже который день лежит убитый доктор Корнфельд, хоронить которого некому и некогда. (Утром и вечером надзиратель, доходя до конца проверки, останавливается перед моей палатой и, чтобы упростить счёт, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату: "и здесь два". И записывает в дощечку.)

В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на моё этапирование с не зажившими швами. Я — чувствовал и ждал, как придут — откажусь: расстреливайте на месте! Всё ж не взяли.

Павел Баранюк, тоже вызванный на большой этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная кажется нам сотрясаемою, швыряемою бурей. Нас бросает, и нам не внять, что за зоной — всё, как прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что-то утопляемое под ногами, и если когда-нибудь увидимся, — это будет совсем другая страна. А на всякий случай — прощай, друг! Прощайте, друзья!

* * *

Потянулся томительный тупой год — последний мой год в Экибастузе и последний сталинский год на Архипелаге. Лишь немногих, подержав в тюрьме и не найдя улик, вернули в зону. А многих-многих, кого мы за эти годы узнали и полюбили, увезли: кого — на новое следствие и суд; кого в изоляцию по нестираемой галочке на деле (хотя бы арестант давно стал ангелом); кого в джезказганские рудники; и даже был такой этап "психически неполноценных" — запекли туда Кишкина-шутника и устроили врачи молодого Володю Гершуни.

Взамен уехавших выползали из "камеры хранения" по одному стукачи: сперва боязливо, оглядываясь, потом наглей и наглей. Вернулся в зону "сука продажная" Володька Пономарёв и вместо простого токаря стал заведующим посылочной. Раздачу драгоценных крох, собранных обездоленными семьями, старый чекист Максименко поручил отъявленному вору.

Оперуполномоченные опять вызывали к себе в кабинеты, сколько хотели и кого хотели. Душная была весна. У кого рога или уши слишком выдавались, спешили нагнуться и спрятать их. Я не вернулся больше на должность бригадира (уже и бригадиров опять хватало), а стал подсобником в литейке. Работать приходилось в тот год много и вот почему. Как единственную уступку после разгрома всех наших просьб и надежд Управление лагеря дало нам хозрасчёт , то есть такую систему, при которой труд, совершённый нами, не просто канывал в ненасытное хайло ГУЛага, но оценивался, и 45 % его считалось нашим заработком (остальное шло государству). Из этого «заработка» 70 % забирал лагерь на содержание конвоя, собак, колючки, БУРа, оперуполномоченных, офицеров режимных, цензорных и воспитательных, — всего, без чего мы не могли бы жить, — зато оставшиеся тридцать-десять процентов всё же записывали на лицевой счёт заключённого, и хоть не все эти деньги, но часть их (если ты ни в чём не провинился, не опоздал, не был груб, не разочаровал начальства) можно было по ежемесячным заявлениям переводить в новую лагерную валюту — боны , и эти боны тратить. И так была построена система, что чем больше ты лил пота и отдавал крови, тем ближе ты подходил к тридцати процентам, а если ты горбил недостаточно, то весь труд твой уходил на лагерь, а тебе доставался шиш.

И большинство — о, это большинство нашей истории, особенно когда его подготавливают изъятиями! — большинство было заглатывающе радо такой уступке хозяев и теперь укладывало своё здоровье на работе, лишь бы купить в ларьке сгущённого молока, маргарина, поганых конфет или в «коммерческой» столовой взять себе второй ужин. А так как расчёт труда вёлся по бригадам, то и всякий, кто не хотел укладывать своё здоровье за маргарин, — должен был класть его, чтобы товарищи заработали.

Гораздо чаще прежнего стали возить в зону и кинофильмы. Как всегда в лагерях, в деревнях, в глухих посёлках, презирая зрителей, не объявляли названия загодя, — свинье ведь тоже не объявляется заранее, что будет вылито в её корыто. Всё равно заключённые — да не те ли самые, которые зимой так героически держали голодовку?! — теперь толпились, захватывали места за час до того, как ещё занавесят окна, нимало не беспокоясь, стоит ли этого фильм.

Хлеба и зрелищ. Так старо, что и повторять неудобно…

Нельзя было упрекнуть людей, что после стольких лет голода они хотят насытиться. Но пока мы насыщались здесь, — тех товарищей наших, кто изобрёл бороться, или кто в январские дни кричал в бараках "не сдадимся!", или даже вовсе ни в чём не замешанных, — где-то сейчас судили, одних расстреливали, других увозили на новый срок в закрытые изоляторы, третьих изводили новым и новым следствием, вталкивали для внушения в камеры, испестрённые крестами приговорённых к смерти, и какой-нибудь змей-майор, заходя в их камеру, улыбался обещающе: "А, Панин! Помню-помню. Вы проходите по нашему делу, проходите! Мы вас оформим!"

Прекрасное слово — оформить ! Оформить можно на тот свет, и оформить можно на сутки карцера, и выдачу поношенных штанов тоже можно — оформить. Но дверь захлопнулась, змей ушёл, улыбаясь загадочно, а ты гадай, ты месяц не спи, ты месяц бейся головой о камни — как именно собираются тебя оформить?…

Об этом только рассказывать легко.

Вдруг собрали в Экибастузе этапик ещё человек на двадцать. Странный какой-то этап. Собирали их неспешно, без строгостей, без изоляции, — почти так, как собирают на освобождение. Но никому из них не подошёл ещё конец срока. И не было среди них ни одного заклятого зэка, которого хозяева изводят карцерами и режимками, нет, это были всё хорошие заключённые, на хорошем у начальства счету: всё тот же скользкий самоуверенный бригадир авторемонта Михаил Михайлович Генералов, и бригадир станочников хитро-простоватый Белоусов, и инженер-технолог Гультяев, и очень положительный, степенный, с фигурой государственного деятеля московский конструктор Леонид Райков; и милейший, "свой в доску" токарь Женька Милюков с блинно-смазливым лицом; и ещё один токарь грузин Кокки Кочерава, большой правдолюб, очень горячий к справедливости перед толпою.

Куда же их? По составу ясно, что не на штрафной. "Да вас в хорошее место! Да вас расконвоируют!" — говорили им. Но ни у одного ни на минуту не проблеснула радость. Они уныло качали головами, нехотя собирали вещи, почти готовые оставить их здесь, что ли. У них был побитый, паршивый вид. Неужели так полюбили они беспокойный Экибастуз? Они и прощались какими-то неживыми губами, неправдоподобными интонациями.

Увезли.

Не дали времени их забыть. Через три недели слух: их опять привезли! Назад? Да. Всех? Да… Только они сидят в штабном бараке и по своим баракам расходиться не хотят.

Лишь этой чёрточки не хватало, чтобы завершить экибастузскую трёхтысячную забастовку, — забастовки предателей!.. То-то так не хотелось им ехать! В кабинетах следователей, закладывая наших друзей и подписывая иудины протоколы, они надеялись, что келейной тишиной всё и кончится. Ведь это десятилетиями у нас: политический донос считается документом неоспоримым, и лицо сексота не открывается никогда. Но что-то было в нашей забастовке — необходимость ли оправдаться перед своими высшими? — что заставило хозяев устроить где-то в Караганде большой юридический процесс. И вот этих взяли в один день, — и посмотрев друг другу в беспокойные глаза, они узнали о себе и о других, что едут свидетелями на суд. Да ничто б им суд, а знали они гулаговское послевоенное установление: заключённый, вызванный по временным надобностям, должен быть возвращён в прежний лагерь. Да им обещали, что в виде исключения оставят их в Караганде! Да какой-то наряд и был выписан, но не так, не правильно, — и Караганда отказалась.

И вот они три недели ездили. Их гоняли из вагон-заков в пересылки, из пересылок в вагон-заки, им кричали: "садись на землю!", их обыскивали, отнимали вещи, гоняли в баню, кормили селёдкой и не давали воды, — всё, как изматывают обычных, не благонастроенных зэков. Потом под конвоем их вводили на суд, они ещё раз посмотрели в лица тем, на кого донесли, там они забили гвозди в их гробы, навесили замки на их одиночные камеры, домотали им километры лет до новых катушек — и опять через все пересылки привезены и, разоблачённые, выброшены в прежний лагерь.

Они больше не нужны. Доносчик — как перевозчик…

И, кажется, — разве лагерь не замирён? Разве не увезена отсюда почти тысяча человек? Разве мешает им теперь кто-нибудь ходить в кабинет кума?… А они — нейдут из штаба. Они забастовали — и не хотят в зону! Один Кочерава решается нагло сыграть прежнего правдолюбца, он идёт в бригаду и говорит:

— Нэ знаем, зачем возили! Возили-возили, назад привезли…

Но на одну только ночь и на один только рассвет хватает его дерзости. На следующий день он убегает в комнату штаба, к своим.

Э-э, значит не впустую прошло то, что прошло, и не зря легли и сели наши товарищи. Воздух лагеря уже не может быть возвращён в прежнее гнетущее состояние. Подлость реставрирована, но очень непрочно. О политике в бараках разговаривают свободно. И ни один нарядчик и ни один бригадир не осмелится пнуть ногой или замахнуться на зэка. Ведь теперь все узнали, как легко делаются ножи и как легко вонзаются под ребрину .

Наш островок сотрясся — и отпал от Архипелага…

Но это чувствовали в Экибастузе, едва ли — в Караганде. А в Москве наверняка не чувствовали. Начался развал системы Особлагов — в одном, другом, третьем месте, — Отец же и Учитель об этом понятия не имел, ему конечно не доложили (да не умел он ни от чего отказываться, и от каторги бы не отказался, пока под ним стул бы не загорелся). Напротив, для новой ли войны, он намечал в 1953 году большую новую волну арестов, а для того в 1952 расширял систему Особлагов. И так постановлено было экибастузский лагерь из лаготделения то Степлага, то Песчанлага обратить в головное отделение нового крупного прииртышского Особого лагеря (пока условно названного Дальлагом). И вот сверх уже имевшихся многочисленных рабовладельцев приехало в Экибастуз целое новое Управление дармоедов, которых мы тоже должны были всех окупить своим трудом.

Обещали не заставить себя ждать и новые заключённые.

* * *

А зараза свободы тем временем передавалась — куда ж было деть её с Архипелага? Как когда-то дубовские привезли её нам, так теперь наши повезли её дальше. В ту весну во всех уборных казахстанских пересылок было написано, выскреблено, выдолблено: "Привет борцам Экибастуза!"

И первое изъятие "центровых мятежников", человек около сорока, и из большого февральского этапа 250 самых «отъявленных» были довезены до Кенгира (посёлок Кенгир, а станция Джезказган)- 3-го лаготделения Степлага, где было и Управление Степлага и сам брюхатый полковник Чечев. Остальных штрафных экибастузцев разделили между 1-м и 2-м отделениями Степлага (Рудник).

Для устрашения восьми тысяч кенгирских зэков объявлено было, что привезены бандиты . От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели в наручниках. Так закованною легендой вошло наше движение в рабский ещё Кенгир, чтоб разбудить и его. Как в Экибастузе год назад, здесь ещё господствовали кулак и донос.

До апреля продержав четверть тысячи наших в тюрьме, начальник Кенгирского лаготделения подполковник Федотов решил, что достаточно они устрашены, и распорядился выводить на работу. По централизованному снабжению было у них 125 пар новеньких никелированных наручников последнего коммунистического образца — а сковывая двоих по одной руке, как раз на 250 человек (этим, наверное, и определилась принятая Кенгиром порция).

Одна рука свободна — это можно жить! В колонне было уже немало ребят с опытом лагерных тюрем, тут и тёртые беглецы (тут и Тэнно, присоединённый к этапу), знакомые со всеми особенностями наручников, и они разъяснили соседям по колонне, что при одной свободной руке ни черта не стоит эти наручники снять — иголкой и даже без иголки.

Когда подошли к рабочей зоне, надзиратели стали снимать наручники сразу в разных местах колонны, чтоб не умедля начать рабочий день. Тут-то и стали умельцы проворно снимать наручники с себя и с других и прятать под полу: "А у нас уже другой надзиратель снял!" Надзору и в голову не пришло посчитать наручники прежде чем запустить колонну, а при входе на рабочий объект её не обыскивают никогда.

Так в первое же утро наши ребята унесли 23 пары наручников из 125 пар! Здесь, в рабочей зоне, их стали разбивать камнями и молотками, но скоро догадались острей: стали заворачивать их в промасленную бумагу, чтоб сохранились лучше, и вмуровали в стены и фундаменты домов, которые клали в тот день (20-й жилой квартал, против Дворца Культуры Кенгира), сопровождая их идеологически несдержанными записками: "Потомки! Эти дома строили советские рабы. Вот такие наручники они носили".

Надзор клял, ругал бандитов , а на обратную дорогу всё же поднёс ржавых, старых. Но как ни стерёгся он — у входа в жилую зону ребята стащили ещё шесть. В два следующих выхода на работу — ещё по несколько. А каждая пара их стоила 93 рубля.

И — отказались кенгирские хозяева водить ребят в наручниках.

В борьбе обретёшь ты право своё!

К маю стали экибастузцев постепенно переводить из тюрьмы в общую зону.

Теперь надо было обучать кенгирцев уму-разуму. Для начала учинили такой показ: придурка, по праву сунувшегося в ларёк без очереди, придушили не до смерти. Довольно было для слуха: что-то новое будет! не такие приехали, как мы. (Нельзя сказать, чтоб до того в джезказганском лагерном гнезде совсем не трогали стукачей, но это не стало направлением. В 1951 в тюрьме Рудника как-то вырвали ключи у надзирателя, открыли нужную камеру и зарезали там Козлаускаса.)

Теперь создались и в Кенгире подпольные Центры — украинский и «всероссийский». Приготовлены были ножи, маски для рубиловки — и вся сказка началась с начала.

"Повесился" на решётке в камере Войнилович. Убиты были бригадир Белокопыт и благонамеренный стукач Лифшиц, член реввоенсовета в гражданскую войну на фронте против Дутова. (Лифшиц был благополучным библиотекарем КВЧ на лаготделении Рудник, но слава его шла впереди, и в Кенгире он был зарезан в первый же день по прибытии.) Венгр-комендант зарублен был около бани топорами. И, открывая дорожку в "камеру хранения", побежал туда первым Сауер, бывший министр советской Эстонии.

Но и лагерные хозяева уже знали, что делать. Стены между четырьмя лагпунктами здесь были давно. А теперь придумали окружить своей стеной каждый барак — и восемь тысяч человек в свободное время начали над этим работать. И разгородили каждый барак на четыре несообщающихся секции. И все маленькие зонки и каждая секция брались под замки. (Всё-таки в идеале надо было разделить весь мир на одиночки!)

Старшина, начальник кенгирской тюрьмы, был профессиональный боксёр. Он упражнялся на заключённых, как на грушах. Ещё у него в тюрьме изобрели бить молотом через фанеру, чтобы не оставлять следов. (Практические работники МВД, они знали, что без побоев и убийств перевоспитание невозможно: и любой практический прокурор был с ними согласен. Но ведь мог наехать и теоретик! — вот из-за этого маловероятного приезда теоретика приходилось подкладывать фанеру.) Один западный украинец, измученный пытками и боясь выдать друзей, повесился. Другие вели себя хуже. И прогорели оба Центра.

К тому же среди «боевиков» нашлись жадные проходимцы, желавшие не успеха движению, а добра себе. Они требовали, чтобы им дополнительно носили с кухни и ещё выделяли "от посылок". Это тоже помогло очернить и пресечь движение.

Среди тех, кто идёт путём насилия, вероятно, это неизбежно. Думаю, что налётчики Камо, сдавая банковские деньги в партийную кассу, не оставляли свои карманы пустыми. И чтобы руководивший ими Коба остался без денег на вино? Когда в военный коммунизм по всей Советской России запрещено было употребление вина, держал же он себе в Кремле винный погреб, мало стесняясь.

Как будто пресекли. Но присмирели от первой репетиции и стукачи. Всё же кенгирская обстановка очистилась.

Семя было брошено. Однако произрасти ему предстояло не сразу и — иначе.

* * *

Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не куёт, особенно если она сопротивляется передовому развитию, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, и мы даже повизгивать не смели. Теперь говорят: никто ничего не понимал — ни хвост не понимал, ни авангард не понимал, а самая старая гвардия только понимала, но избрала отравиться в углу, застрелиться в дому, на пенсии тихо дожить, только бы не крикнуть нам с трибуны.

И вот освободительный жребий достался самим нам, малюткам. Вот в Экибастузе, пять тысяч плеч подведя под эти своды и поднапрягшись, — трещинку мы всё-таки вызвали. Пусть маленькую, пусть издали не заметную, пусть сами больше надорвались, — а с трещинок разваливаются пещеры.

Были волнения и кроме нас, кроме Особлагов, но всё кровавое прошлое так заглажено, замазано, замыто швабрами, что даже скудный перечень лагерных волнений мне сейчас невозможно установить. Вот узнал случайно, что в 1951, в сахалинском ИТЛовском лагере Вахрушево была пятидневная голодовка пятисот человек с большим возбуждением и арестными изъятиями — после того как трое беглецов были исколоты штыками у вахты. Известно сильное волнение в Озёрлаге после убийства в строю у вахты 8 сентября 1952 года.

Видно, в начале 50-х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и особенно в Особлагах. Ещё при жизни Всемогущего стали туземцы рвать свои цепи.

Не предсказать, как бы это пошло при нём самом. Да вдруг — не по законам экономики или общества — остановилась медленная старая грязная кровь в жилах низкорослой рябой личности .

И хотя по Передовой Теории ничто и нисколько от этого не должно было измениться, и не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели надеяться те чёрные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись (их за зону в тот день не выпустили), что траурные марши передают и вывесили флаги с каймой, — а что-то неведомое в подземельи стало сотрясаться, сдвигаться.

Правда, концемартовская амнистия 1953 года, прозванная в лагерях «ворошиловской», своим духом вполне была верна покойнику: холить воров и душить политических. Ища популярности у шпаны, она их, как крыс, распустила на всю страну, предлагая жителям пострадать, решётки ставить себе на вольные окна, а милиции — заново вылавливать всех, прежде выловленных. Пятьдесят же Восьмую она освободила в привычной пропорции: на 2-м лагпункте Кенгира из трёх тысяч человек освободилось… трое.

Такая амнистия могла убедить каторгу только в одном: смерть Сталина ничего не меняет. Пощады им как не было, так и не будет. И если они хотят жить на земле, то надо бороться!

И в 1953 году лагерные волнения продолжались в разных местах — заварушки помельче, вроде 12-го лагпункта Карлага; и крупное восстание в Горлаге (Норильск), о котором сейчас была бы отдельная глава, если бы хоть какой-нибудь был у нас материал. Но никакого.

Однако, не впустую прошла смерть тирана. Неведомо отчего что-то скрытое где-то сдвигалось, сдвигалось — и вдруг с жестяным грохотом, как пустое ведро, покатила кубарем ещё одна личность — с самой верхушки лестницы да в самое навозное болото.

И все теперь — и авангард, и хвост, и даже гиблые туземцы Архипелага поняли: наступила новая пора.

Здесь, на Архипелаге, падение Берии было особенно громовым: ведь он был высший Патрон и Наместник Архипелага! Офицеры МВД были озадачены, смущены, растеряны. Когда уже объявили по радио, и нельзя было заткнуть этого ужаса назад в репродуктор, а надо было посягнуть снять портреты этого милого ласкового Покровителя со стен Управления Степлага, полковник Чечев сказал дрожащими губами: "Всё кончено". (Но он ошибся. Он думал — на следующий день будут судить их всех.[57]) В офицерах и надзирателях проявилась неуверенность, даже растерянность, остро замечаемая арестантами. Начальник режима 3-го кенгирского лагпункта, от которого зэки взгляда доброго никогда не видели, вдруг пришёл на работу к режимной бригаде, сел и стал угощать режимников папиросами. (Ему надо было рассмотреть, что за искры пробегают в этой мутной стихии и какой опасности от них ждать.) "Ну, что? — насмешливо спросили его. — Ваш главный-то начальник — враг народа?" — "Да, получилось", — сокрушился режимный офицер. — "Да ведь правая рука Сталина! — скалились режимники. — Выходит — и Сталин проглядел?" — "Да-а-а… — дружески калякал офицер. — Ну что ж, ребята, может, освобождать будут, подождите…"

Берия пал, а пятно берианцев он оставил в наследство своим верным Органам. Если до сих пор ни один заключённый, ни один вольный не смел без риска смерти даже помыслом усомниться в кристальности любого офицера МВД, то теперь достаточно было налепить гаду «берианца» — и он уже был беззащитен!

В Речлаге (Воркута) в июне 1953 совпало: большое возбуждение от смещения Берии и приход из Караганды и Тайшета эшелонов мятежников (большей частью западных украинцев). К этому времени ещё была Воркута рабски забита, и приехавшие зэки изумили местных своей непримиримостью и смелостью.

И весь тот путь, который долгими месяцами проходили мы, здесь был пройден в месяц. 22 июля забастовали цемзавод, строительство ТЭЦ-2, шахты 7-я, 29-я и 6-я. Объекты видели друг друга — как прекращаются работы, останавливаются колёса шахтных копров. Уже не повторяли экибастузской ошибки — не голодали. Надзор сразу весь сбежал из зон, однако — отдай пайку, начальничек! — каждый день подвозили к зонам продукты и вталкивали в ворота. (Я думаю, из-за падения Берии они стали такие исполнительные, а то бы вымаривали.) В бастующих зонах создались забастовочные комитеты, установился "революционный порядок", столовая сразу перестала воровать и на том же пайке пища заметно улучшилась. На 7-й шахте вывесили красный флаг, на 29-й, в сторону близкой железной дороги… портреты членов Политбюро. А чту было им вывешивать?… А чту требовать?… Требовали снять номера, решётки и замки, — но сами не снимали, сами не срывали. Требовали свободной переписки с домом, свиданий, пересмотра дел.

Уговаривали бастующих только первый день. Потом неделю никто не приходил, но на вышках установили пулемёты и оцепили бастующие зоны сторожевым охранением. Надо думать, сновали чины в Москву и из Москвы назад, нелегко было в новой обстановке понять, чту правильно. Через неделю зоны стали обходить генерал Масленников, начальник Речлага генерал Деревянко, генеральный прокурор Руденко в сопровождении множества офицеров (до сорока). К этой блестящей свите всех собирали на лагерный плац. Заключённые сидели на земле, генералы стояли и ругали их за саботаж, за «безобразия». Тут же оговаривались, что "некоторые требования имеют основания" ("номера можете снять", о решётках "дана команда"). Но — немедленно приступить к работе: "стране нужен уголь!" На 7-й шахте кто-то крикнул сзади: "а нам нужна — свобода, пошёл ты на…!" — и стали заключённые подниматься с земли и расходиться, оставив генералитет.[58]

Тут же срывали номера, начали выламывать и решётки. Однако, уже возник раскол, и дух упал: может, хватит? большего не добьёмся. Ночной развод уже частично вышел; утренний полностью. Завертелись колёса копров, и, глядя друг на друга, объекты возобновляли работу.

А 29-я шахта — за горой, и она не видела остальных. Ей объявили, что все уже приступили к работе — 29-я не поверила и не пошла. Конечно, не составляло труда взять от неё делегатов, свозить на другие шахты. Но это было бы унизительное цацканье с заключёнными, да и жаждали генералы пролить кровь: без крови не победа, без крови не будет этим скотам науки.

1 августа 11 грузовиков с солдатами проехали к 29-й шахте. Заключённых вызвали на плац, к воротам. С другой стороны ворот сгустились солдаты. "Выходите на работу — или примем жестокие меры!"

Без пояснений — какие. Смотрите на автоматы. Молчание. Движение людских молекул в толпе. Зачем же погибать? Особенно — краткосрочникам… У кого остался год-два, те толкаются вперёд. Но решительнее их пробиваются другие — и в первом ряду, схватясь руками, сплетают оцепление против штрейкбрехеров. Толпа в нерешительности. Офицер пытается разорвать цепь, его ударяют железным прутом. Генерал Деревянко отходит в сторону и даёт команду "огонь!". По толпе.

Три залпа, между ними — пулемётные очереди. Убито 66 человек. (Кто ж убитые? — передние: самые бесстрашные да прежде всех дрогнувшие. Это — закон широкого применения, он и в пословицах.) Остальные бегут. Охрана с палками и прутьями бросается вслед, бьёт зэков и выгоняет из зоны.

Три дня (1–3 августа) — аресты по всем бастовавшим лагпунктам. Но что с ними делать? Притупели Органы от потери кормильца, не разворачиваются на следствие. Опять в эшелоны, опять везти куда-то, развозить заразу дальше. Архипелаг становится тесен.

Для оставшихся — штрафной режим.

На крышах бараков 29-й шахты появилось много латок из драни — это залатаны дыры от солдатских пуль, направленных выше толпы. Безымянные солдаты, не хотевшие стать убийцами.

Но довольно и тех, что били в мишень.

Близ терриконика 29-й шахты кто-то в хрущёвские времена поставил у братской могилы крест — с высоким стволом, как телеграфный столб. Потом его валили. И кто-то ставил вновь.

Не знаю, стоит ли сейчас. Наверно, нет.

Глава 12. Сорок дней Кенгира

Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадёжило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.

И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой (но без авиационной птички), до сей поры самые почётные, самые несомненные во всех Вооружённых Силах, — вдруг понесли на себе как бы печать порока и не только в глазах заключённых или их родственников (шут бы с ними), — но не в глазах ли и правительства?

В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату ("за звёздочки"), то есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные конечно. Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, мы становимся не нужны?

Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как?

Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением: побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было принимать меры . И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат.

Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шел случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным.[59]

Застрелили ту юную девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике.

Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру — с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил.

Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключённому собрать и застрелил его.

Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. (А ещё десятка два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.)

Тут зэки не смолчали — повторилась история Экибастуза: 3-й лагпункт Кенгира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных.

Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто зэков позовут на суд, и они проверят!..). Вышли на работу.

Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного — «евангелиста», как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была — обмазывать сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки — и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. (Всё это время близ зоны Деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева-Бородавки, названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить всё это убийство.)

Всё в зоне взволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. "За что убили?" — кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово: виноват убитый сам — он первый стал бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? — что ему три месяца осталось и что он евангелист?…)

Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идёт не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулемётчики, готовые к стрельбе (уже кенгирцам известно было, что — слишком готовые…). Пулемётчики дежурили и на крышах конвойного городка.

Это было опять всё на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство незащищённости, обречённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто.

Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: "Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!" И так секция за секцией, барак за бараком.

Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был, и обдумано раньше не раз, сумели объявить и там. На 2-м лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники, и у многих сроки шли к концу — однако они присоединились.

Утром мужские лагпункты — 3-й и 2-й — на работу не вышли.

Такая повадка — бастовать, а от казённой пайки и хлёбова не отказываться, всё больше начинала пониматься арестантами, но всё меньше — их хозяевами. Придумали: надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки, и, вдвоём берясь за одного зэка, — выталкивали, выпирали его из барака. (Система слишком гуманная, так пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отваживался первый отдать приказ стрелять по зоне из пулемётов.) Этот труд, однако, себя не оправдал: заключённые шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод.

Два дня так они выстояли.

Простая мысль — наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно, полковник из Караганды с большой свитой: "Долго думаете волынку тянуть?"[60] И наугад, никого не зная тут, тыкал пальцем: "Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!" И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на «волынку». Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: "И я пойду!" — "Иди!" — охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверно, что это был — протест, и против чего тут можно было протестовать.

В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и не вышедшие на работу будут получать штрафной паёк. 2-й лагпункт утром вышел на работу. 3-й не вышел ещё и в третье утро. Теперь к ним применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами: мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием папах и блеском погонов, пробирались, нагнувшись, между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек: "Ну, подвинься, подвинься, ты же видишь, я подполковник!" И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали к разводу, а тех, кто и тут ещё слишком упирался — в тюрьму. (Ограниченный объём двух кенгирских тюрем очень стеснял командование — туда помешалось лишь около полутысячи человек.)

Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо? и опасно было ошибиться! Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии. Но не достаравшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же подручным.[61] К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка, и несокрушаемость штатов, и индивидуальную отвагу.

Применены были и все проверенные ранее способы. В марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. (Поползла зараза дальше!) Человек семьдесят (среди них и Тэнно) были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой: "все меры исправления исчерпаны, разлагающе влияет на заключённых, содержанию в лагере не подлежит". Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того, чтобы хозрасчёт, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключённым свободу и справедливость, — в ларьки, до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов. И даже — о, невозможность! — выдали заключённым аванс, чтобы эти продукты брать. (ГУЛаг верил туземцу в долг! — это небывало.)

Так второй раз нараставшее здесь, в Кенгире, не дойдя до назреву, рассыпалось.

Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против Пятьдесят Восьмой — за блатными. (Ну а в самом деле: зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально-близкие?)

Перед первомайскими праздниками в 3-й мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов Особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себяпонять, — хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и бытовиков (в том числе много малолеток). "Прибывает здоровый контингент! — злорадно предупреждали они Пятьдесят Восьмую. — Теперь вы не шелохнётесь". А к привезенным ворам воззвали: "Вы у нас наведёте порядок!"

И хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно порядок начинать: чтоб воровали, чтоб жили за счёт других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже канючили в развязной своей манере: "Покажи нам баб, начальничек!"

Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в 3-й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замирённый лагерь, а самый крупный мятеж в истории Архипелага ГУЛАГа!

* * *

Как ни огорожены, как ни разбросаны по видимости островки Архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в Особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан .

И если это так — что же мешало нам добиться воровского «уважения» — раньше? Все двадцатые, все тридцатые, все сороковые годы мы, Укропы Помидоровичи и Фан Фанычи, так озабоченные своей собственной общемировой ценностью и содержимым своего сидора , и своими ещё не отнятыми ботинками или брюками, — мы держали себя перед ворами как персонажи юмористические: когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов, мы отводили стыдливо глаза и жались в своём уголке; а когда подчеловеки эти переходили расправляться с нами, мы также, разумеется, не ждали помощи от соседей, мы услужливо отдавали этим образинам всё, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши умы были заняты не тем, и сердца приготовлены не к этому! Мы никак не ждали ещё этого жестокого низкого врага! Мы терзались извивами русской истории, а к смерти готовы были только публичной, вкрасне, на виду у целого мира и только спасая сразу всё человечество. А может быть на мудрость нашу довольно было самой простой простоты. Может быть с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы все, кто тут есть, получить ножи между рёбрами и слечь в сыром углу, на парашной слизи, в презренной потасовке с этими крысо-людьми, которым на загрызание бросили нас Голубые. И тогда-то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потерь и воспрянули бы раньше, выше и даже с ворами этими об руку разнесли бы в щепки сталинские лагеря? В самом деле, за что было ворам нас уважать? …

Так вот, приехавшие в Кенгир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись и прежде чем слизались с начальством, — пришли к паханамвыдержанные широкоплечие хлопцы, сели поговорить о жизни и сказали им так: "Мы —представители . Какая в Особых лагерях идёт рубиловка — вы слышали, а не слышали — расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас — шестьсот человек, нас — две тысячи шестьсот. Вы — думайте и выбирайте. Если будете нас давить — мы вас перережем".

Вот этот-то шаг и был мудр и нужен был давно! — повернуться против блатных всем остриём! увидеть в них — главных врагов!

Конечно, Голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей Пятьдесят Восьмой один к четырём идти им не стоит. Покровители — всё-таки за зоной, да и хрена ли в этих покровителях? Разве воры их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы, — был весёлой небывалой авантюрой, да ещё кажется открывал и дорожку — через забор в женскую зону.

И ответили воры: "Нет, мы умнее стали. Мы будем с мужиками вместе!"