1. Есенин и Вийон - I

Могила Есенина. А на ней всегда, в любую погоду, русские люди. Я тоже тогда, в 70-х, в начале 80-х годов, часто ходил на Ваганьковское кладбище, на его могилу. Помнится, пили два или три дня, в выходные – пятницу вечером, субботу и воскресенье на квартире Андрея Петрова. Сам Андрей Петров, я, его закадычный друг, уже забыл, как его звали, потом ещё друзья, один по кличке Голова, и ещё два-три человека из их компании. Помнится, я ещё им читал стихи, незадолго до этого написанные, стихи о нас неприкаянных молодых русских людях того времени, жизнь которых текла по нескончаемой линии: в понедельник с тяжелого похмелья выходим на работу, тянем до пятницы, в пятницу прямо с работы бежим в ближайший гастроном, закупаем портвейна, и на квартиру Андрея Петрова. Его отец и мать в то время работали заграницей, чуть ли не во Франции, а может в Бельгии, и квартира Андрея была полностью в нашем распоряжении. Там мы и пили и гуляли, с вечера пятницы. Там я, выпив стакана два портвейна и придя в себя, читал им свои, посвящённые им же стихи. Помню, там была такая строчка:

– Хоть и не знаю Головs,

Но всё ж воздам и Голове

С печатью думы на челе . . .

Как-то так. Всем нравилось. Даже восторг бурно выражали. Так и пили пятницу и субботу, а в воскресенье поехали на Ваганьково, на могилу Есенина. Там как всегда был народ, и как всегда были два активных пожилых еврея – один из них, отец моей знакомой филологини и, как потом выяснилось, еврейской шпионки Натальи Смоковнициной . . .

Помнится, ещё в тот раз там была группа из трёх интеллигентных русских женщин и одного средних лет мужчина. Одеты они были, как и все тогда, стандартно бедно. Все в чём-то серовато-чёрном. На нём, как сейчас помню, было серое пальто и серая же или может быть чёрная заячья ушанка. Помню, он достал из сумки, которую держала одна из женщин, бутылку портвейна «Три семёрки», снял с веточки гранёный стакан. Налил сначала себе. Выпил его большими глотками – помню ещё, как ходил вверх-вниз его кадык. Повесил стакан обратно на веточку и, помолчав, начал читать. Я с похмелья ещё не совсем пришёл в себя, и сначала не слышал его чтения. Но потом начал различать:

. . . Жизнь моя, иль ты приснилась мне . . .

Не жалею, не зову, не плачу,

Всё пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.Дух бродяжий, ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь...

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Очень хорошо читал этот мужик в сереньком пальтишке. И лицо у него было русское и благородное. И голос – красивый, сильный баритон. Я начал слушать внимательно:

Устал я жить в родном краю

В тоске по гречневым просторам.

Покину хижину мою,

Уйду бродягою и вором.Пойду по белым кудрям дня

Искать убогое жилище.

И друг любимый на меня

Наточит нож за голенище.Весной и солнцем на лугу

Обвита желтая дорога,

И та, чье имя берегу,

Меня прогонит от порога.И вновь вернуся в отчий дом,

Чужою радостью утешусь,

В зеленый вечер под окном

На рукаве своем повешусь.Седые вербы у плетня

Нежнее головы наклонят.

И необмытого меня

Под лай собачий похоронят.А месяц будет плыть и плыть,

Роняя весла по озерам...

И Русь все так же будет жить,

Плясать и плакать у забора.

Плясать и плакать у забора . . . . .

Надо же! Ведь никто так не писал о своей Родине, и своём народе. Как точно всё схвачено! Да, надо быть одним из них, из крестьян, из русских, чтобы так без прикрас писать о своих. А мужик читал дальше:

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Перстень счастья ищущий во мгле,

Эту жизнь живу я словно кстати,

Заодно с другими на земле.И с тобой целуюсь по привычке,

Потому что многих целовал,

И, как будто зажигая спички,

Говорю любовные слова. …Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Синь очей утративший во мгле,

И тебя любил я только кстати,

Заодно с другими на земле.

И без перехода, дальше:

Мне осталась одна забава:

Пальцы в рот — и веселый свист.

Прокатилась дурная слава,

Что похабник я и скандалист.Ах! какая смешная потеря!

Много в жизни смешных потерь.

Стыдно мне, что я в бога верил.

Горько мне, что не верю теперь.Золотые, далекие дали!

Все сжигает житейская мреть.

И похабничал я и скандалил

Для того, чтобы ярче гореть.Дар поэта — ласкать и карябать,

Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.Пусть не сладились, пусть не сбылись

Эти помыслы розовых дней.

Но коль черти в душе гнездились —

Значит, ангелы жили в ней.Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной, —Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

Теперь обычно читают:

Стыдно мне, что я в Бога не верил . . . . .

И этим искажают правду того страшного времени, в котором жил поэт. А время было страшное. В стране гуляла голь перекатная и торжествовал НЭП. В кабаках бурлила мрачная, смертельная жизнь:

Да! Теперь решено. Без возврата

Я покинул родные поля.

Уж не будут листвою крылатой

Надо мною звенеть тополя.Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне Бог.Я люблю этот город вязевый,

Пусть обрюзг он и пусть одрях.

Золотая дремотная Азия

Опочила на куполах.А когда ночью светит месяц,

Когда светит... черт знает как!

Я иду, головою свесясь,

Переулком в знакомый кабак.Шум и гам в этом логове жутком,

Но всю ночь, напролёт, до зари,

Я читаю стихи проституткам

И с бандюгами жарю спирт.Сердце бьется все чаще и чаще,

И уж я говорю невпопад:

Я такой же, как вы, пропащий,

Мне теперь не уйти назад.Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне Бог.

Я очень давно, ещё в тех годах, которые здесь описываю, то есть в начале 80-х годов ХХ-го века, заметил, что это «кабацкое» стихотворение удивительно созвучно с известными стихами Франсуа Вийона:

Я, видно, грешных всех грешней,

И смерть не шлет Господь за мною,

Пока грехи души моей

Я в муках жизни не омою.

Но коль раскаюсь я душою

И так приду на Божий суд,

Оправдан буду я Судьею

За все, что выстрадано тут.

И конечно, вот это Вийоновское – воровское:

Пусть буря бушует, здесь много вина,

Я — вор, проститутка — она.

Мы стоим друг друга и выпьем до дна

Веселье свое натощак.

У всех нас безпутных дорога одна,

Хорош наш родимый кабак! …

Страшная и трудная была жизнь у Сергея Есенина. А кругом как волки рыскали лютые его враги. И один из них, кстати, гонитель и Михаила Булгакова, цареубийца Лев Сосновский писал в статье «Развенчивайте хулиганство»:

«В этом жирном логове формируется идеология Есенина, которого (не с похмелья ли?) нарекли «великим национальным поэтом» и вывесили плакат без всякого протеста со стороны коммунистов, руководителей Дома Печати… Только теперь спохватились, что с есенинщиной надо бороться. Уже прошёл первый угар, вознесший этого свихнувшегося неудачника чуть ли не в великие национальные поэты …»

И таких «рецензий», как и на Булгакова, была масса. Есенина, конечно, давно хотели убить. И наконец, им это удалось. 27 декабря 1925 года, в Ленинграде. После четырёхдневных допросов и пыток.

Но мы тогда, стоя похмельные у его могилы и слушая, как мужик в сером пальтишке читает нам безсмертные строки, мы тогда не знали, что его убили. Мы действительно, думали, что он сам расквитался с жизнью, не выдержал ужас окружающего чекизма, НЭПа и Совдепии. Помню, я опустил голову, и слушал, слушал… А потом мы ещё пили портвейн вместе с чтецом и куда-то ещё шли, потом снова пили, потом куда-то ехали, потом все вместе вернулись в андрееву квартиру, и снова наш артист – а он оказался профессиональным артистом, – читал:

Не жалею, не зову, не плачу,

Всё пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым . . .

Странное это было время. Жизнь была безсмысленной. Работа в =ВИНИТИ= с понедельника до пятницы. Питие водки, пива и вина с пятницы по воскресенье включительно. Чтение и любовь к стихам и тюремным песням. И огромная, всеохватная любовь к России и её пророкам. Одним из которых и был великий Русский поэт Сергей Александрович ЕСЕНИН . . .

Хоругвеносцы на Ваганьково у могилы Есенина в день памяти Игоря Талькова. 4 октября 2006 года

Хоругвеносцы на Ваганьково у могилы Есенина в день памяти Игоря Талькова. 4 октября 2006 года

Хоругвеносцы на Ваганьковском кладбище в день памяти Игоря Талькова, 4 октября 2006 г. (фотографии с узла СПХ http://drakula.org/sv_horugv/11/19112005.shtml)

2. «Есенин и Гойя»

(= Еврейские экскурсоводы =)

Да, на могиле Есенина… На могиле Есенина я бывал не раз, в очень разные периоды своей жизни. Точнее даже в разных своих жизнях, и почти что во всех – я бывал на могиле Сергея Есенина. Как мы посетили тогда могилу Есенина с еврейской шпионкой Натальей Смоковнициной, я уже писал. Там, если вы помните, выступили два старых лысых еврея, убеждая нас, что Есенин надо любить, что он очень страдал и был гоним от Советской власти, и что Троцкий с Дзержинским хотели его спасти от самого себя, но, к сожалению, им это не удалось. И поэт, приехав зимой в Ленинград, в 1925 году, метельной ночью повесился в пятом номере гостиницы «Англетер». На его похоронах в Москве, на Ваганьковском кладбище, рыдала его бывшая жена Зинаида Райх, на плече у своего нового мужа Всеволода Мейерхольда . . .

А мы все, довольно много русских людей, стояли вокруг и как завороженные слушали воркование этих двух старых евреев. Один из них, как я узнал позже, и был отцом этой самой Натальи Смоковницыной. Я тогда ещё несколько удивился, когда этот лысый еврей подошёл к ней, и что-то шепнул ей на ухо. Она кивнула ему, а затем кивнула на меня. Он посмотрел на меня и приветливо улыбнулся.

– Что ты ему сказала, – спросил я чуть позже.

– Сказала, что ты мой друг, и очень талантливый филолог, переводчик знаменитого романа Драго Янчара «Галерник» . . .

– И «Северного сияния», – помолчав, добавил я.

– Как, ты уже перевёл и «Северное сияние»?!

– Уже перевёл. Скоро выйдет. Правда Грецкая его сильно порезала . . .

– Мне подаришь первый экземпляр! – потребовала она.

– Ну как же, как же! – тебе, конечно, самый первый… – улыбнулся я, и сказал:

– А кто эти два старых еврея, на могиле Есенина?

– Не знаю, экскурсоводы, наверное . . .

– Как же «не знаю», если ты ему про меня и «Галерника» рассказала.

– Ну… я давно их тут вижу. Вот однажды и познакомилась. Они очень любят Есенина. И служат ему бескорыстно. Всё время, здесь на могиле о его смерти рассказывают . . .

– Говорят, его убили? – сказал я.

– Пустое, – ответила она. – Он ведь совсем спился, и совсем уже сходил с ума. К нему уже гости, вроде как к Гойе приходили. Ты же смотрел «ГОЙЮ», где Донатас Банионис играет. И Леона Фейхтвангера читал. Помнишь, кто к нему приходил в конце жизни.

– Кто?

– Дьявол и его служители. Бесы. В жутких образах. И у Есенина что-то подобное было. Вот он не выдержал, и повесился . . .

– А Маяковский застрелился . . .

– Да, Маяковский застрелился. Ведь поэты – люди неуравновешенные . . .

Вот такой, примерно, разговор был у нас тогда со Смоковнициной, пока мы шли от могилы Есенина к выходу с Ваганьковскому кладбищу . . .

А Дьявол и его служители приходили ко многим талантливым людям. Чтобы подписать с ними Договор. Как с Фаустом. Реальным доктором Иоганном Фаустусом из народной немецкой книги Шписа, или с Фаустом олитературенном, из трагедии Гёте «Фауст», или из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус» – о сумасшедшем композиторе Адриане Леверкюне. Да, мало ли. Ведь многого мы не знаем. Ведь и к художникам он приходил. Врубель даже запечатлел его образ в виде одинокого страдающего Демона, а потом в виде Демона поверженного, который заломив руки за голову, несётся по волнам бушующего моря. Ещё одним художником, к кому приходил Дьявол, был Франсиско Гойя.

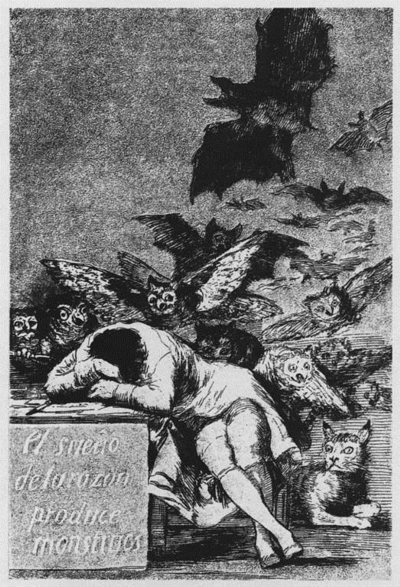

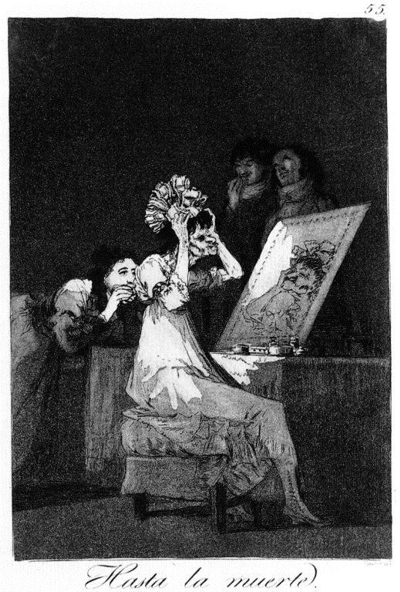

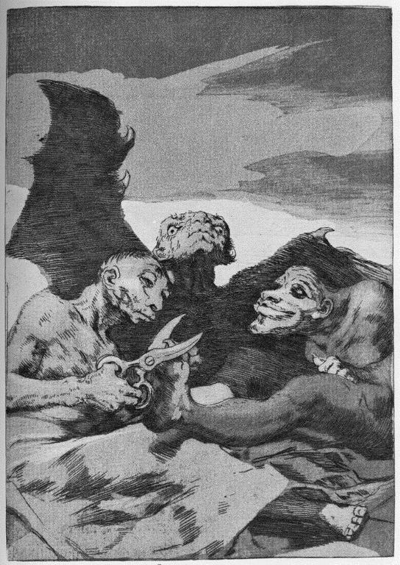

В интернете так и читаем:

« Ещё одним ярчайшим живописцем, который запечатлел мрачные образы, являвшиеся ему на фоне устрашающих галлюцинаторных переживаний, был испанский художник Франсиско Гойя. Созданная им в период болезни серия гравюр «Капричос» оставляет неизгладимое впечатление от изображенного, приоткрывая дверь в потайные уголки сознания Гойи. Название одной из гравюр, ставшее известным афоризмом, указывает на источник художественных образов этой серии: «Сон разума рождает чудовищ».

Гравюры созданы Гойей, когда он страдал от мучительных головокружений, обмороков, потери зрения. Это тоже наложило свой отпечаток на содержание сюжетов, большинство из которых имеют демонологическую природу. 80 гравюр из серии «Капричос», опубликованные в 1799 г, отразили начальный этап развивающейся болезни художника. Как задумывал сам Гойя, «Капричос» должны были сатирически изображать общественную жизнь. Художник хотел высмеять различного рода суеверия и обычаи. Однако те фантастические существа и сюжеты, которые начал изображать Гойя, зачастую вообще не поддаются интерпретации, находясь на грани художественного реализма и ирреального восприятия действительности человеком в состоянии измененного сознания. »

Страшные, конечно это вещи. Страшные и отвратительные. Но художник, если вдруг ему открывается мир Дьявольского ужаса, не может его не запечатлеть. Так было с Гойей, так было с Врубелем, так было с Босхом, так было с Есениным. И он запечатлел явление черта в поэме «Чёрный Человек». Но в случае с Есениным эти Черные человеки были кругом. И в поезде: Рога и Левит, и в «Англетере»: Эрлих и Блюмкин, и выше: Троцкий, Дзержинский, Зиновьев и иже с ними. Тьма и её образы окружали тогда Есенина в реальности, и это не были внутренние видения и галлюцинации, как у Гойи, это были совершенно реальные бесы, которые по приказу своего хозяина следили за поэтом, преследовали его и готовили его страшную мучительную смерть. И наконец, догнали, и долго истязав, умучили. Так что Сергей Александрович своей мученической кончиной искупил все грехи, и даже кощунство своей молодости. Так умирают Русские поэты.

. . .

3. «Постой паровоз, не стучите колёса» (=Калина красная=)

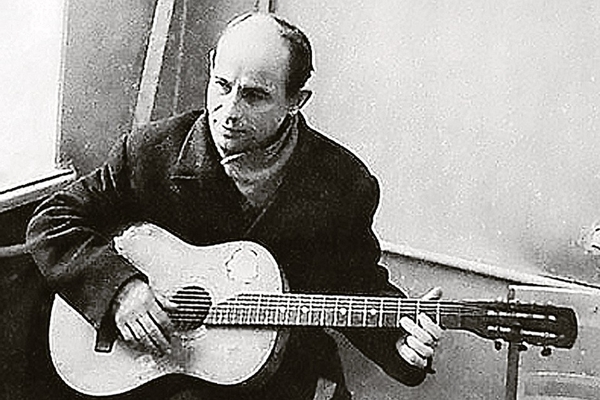

Тогда, конечно, я ничего не понимал. Вокруг была наша серая социалистическая жизнь, изо дня в день, изо дня в день. И никаких интересных дел, давно уже в этой жизни не было. Помню, рыжий вор Толич под гитару любил петь:

Не жди меня, мама, хорошего сына,

А жди меня жулика-вора,

Меня засосала опасная трясина,

И жизнь моя вечная тюрьма . . .

Вчера вечером, в пятницу, 11 января 2019 года, где-то в 22.00 по центральному каналу, почему-то вдруг показали «Калину красную». И там, на фоне исповеди и страданий Шукшина, играла именно эта мелодия. Но без слов. Но кто знал слова, тот сразу их вспомнил. А я, не раз слышавший эту песню в исполнении Толича – слова знал хорошо. Впрочем, у этой, как и у любой тюремной песни, много вариантов. Вот одни из них:

Постой, паровоз, не стучите, колеса,

Кондуктор, нажми на тормоза.

Я к маменьке родной с последним поклоном

Спешу показаться на глаза.Не жди меня, мама, хорошего сына.

Твой сын не такой, как был вчера.

Меня засосала опасная трясина,

И жизнь моя — вечная игра.Постой, паровоз, не стучите, колеса.

Есть время взглянуть судьбе в глаза.

Пока еще не поздно нам сделать остановку,

Кондуктор, нажми на тормоза.

А ещё в народе бытует и полная версия строк этого произведения:

Постой, паровоз, не стучите, колёса,

Кондуктор, нажми на тормоза.

Я к маменьке родной с прощальным поклоном

Спешу показаться на глаза.

Я к маменьке родной с прощальным поклоном

Спешу показаться на глаза.Не жди меня, мама, хорошего сына,

Твой сын не такой, как был вчера.

Меня засосала опасная трясина,

И жизнь моя — вечная игра.

Меня засосала опасная трясина,

И жизнь моя — вечная игра.А если посадят меня за решётку,

В тюрьме я решётку пробью,

И пусть луна светит своим продажным светом,

А я всё равно убегу.

И пусть луна светит своим продажным светом,

А я всё равно убегу.А если заметит тюремная стража,

Тогда я, мальчишечка, пропал.

Тревога и выстрел, и вниз головою

Под стену тюремную упал.

Тревога и выстрел, и вниз головою

Под стену тюремную упал.Я буду лежать на тюремной кровати,

Я буду лежать и умирать.

И вы не придёте, любезная мамаша,

Меня перед смертью целовать.

И вы не придёте, любезная мамаша,

Меня перед смертью целовать.Летит паровоз по долинам и взгорьям,

Летит он неведомо куда.

Я к маменьке родной, больной и голодной,

Спешу показаться на глаза.

Я к маменьке родной, больной и голодной,

Спешу показаться на глаза.Постой, паровоз, не стучите, колёса,

Есть время взглянуть судьбе в глаза.

Пока ещё не поздно нам сделать остановку,

Кондуктор, нажми на тормоза.

Пока ещё не поздно нам сделать остановку,

Кондуктор, нажми на тормоза…

Но я слышал всё это в настоящем «тюремном» исполнении. И там слова были такие:

Постой, паровоз, не стучите, колёса,

Кондуктор, нажми на тормоза

Я к маменьке родной с прощальным поклоном

Спешу показаться на глаза.Не жди меня, мама, хорошего сына,

Но жди меня жулика, вора.

Меня засосала опасная трясина,

И жизнь моя — вечная тюрьма.А если посадят меня за решётку,

В тюрьме я решётку пробью,

И пусть луна светит своим продажным светом,

А я всё равно убегу.А если заметит тюремная стража,

Тогда я, мальчишечка, пропал.

Тревога и выстрел, и вниз головою

Под стену тюремную упал.Я буду лежать на тюремной кровати,

Я буду лежать и умирать.

И вы не придёте, любезная мамаша,

Меня перед смертью целовать.Летит паровоз по долинам и взгорьям,

Летит он неведомо куда.

Я к маменьке родной, больной и голодной,

Спешу показаться на глаза.Постой, паровоз, не стучите, колёса,

Есть время взглянуть в её глаза.

Пока ещё не поздно нам сделать остановку,

Кондуктор, нажми на тормоза.

Много таких русских тюремных песен я слышал. Слышали их чуть ранее и Шукшин и Рубцов.

Рубцов писал:

Я в ту ночь позабыл

Все хорошие вести,

Все огни и призывы

Из родимых ворот.Я в ту ночь полюбил

Весь гонимый народ…

Все тюремные песни,

Все запретные мысли,

И обоих убили. И Рубцова, и Шукшина – за этот вот «Весь гонимый народ».

И Есенина убили за это же. За то, что критика девятнадцатого века называла: «народностью». А я и подзабыл уже «Калину красную». И вдруг цветные кадры прерываются и идут чёрно-белые, документальные. Показывают сцену из лагерного клуба, и крупным планом наголо обритый русский парень поёт есенинское «Письмо к матери»:

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.И тебе в вечернем синем мраке

Часто видится одно и то ж:

Будто кто-то мне в кабацкой драке

Саданул под сердце финский нож.Ничего, родная! Успокойся.

Это только тягостная бредь.

Не такой уж горький я пропойца,

Чтоб, тебя не видя, умереть.Я по-прежнему такой же нежный

И мечтаю только лишь о том,

Чтоб скорее от тоски мятежной

Воротиться в низенький наш дом.Я вернусь, когда раскинет ветви

По-весеннему наш белый сад.

Только ты меня уж на рассвете

Не буди, как восемь лет назад.Не буди того, что отмечалось,

Не волнуй того, что не сбылось,-

Слишком раннюю утрату и усталость

Испытать мне в жизни привелось.И молиться не учи меня. Не надо!

К старому возврата больше нет.

Ты одна мне помощь и отрада,

Ты одна мне несказанный свет.Так забудь же про свою тревогу,

Не грусти так шибко обо мне.

Не ходи так часто на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.

Все они – и Есенин, и Шукшин, и Рубцов ничего не выдумывали. Они просто писали (снимали) то, что видели и знали. Вот она Россия! Восемнадцатилетний парень со сцены лагерного клуба безо всякой блатной рисовки, невероятно проникновенно поёт «Письмо к матери».

А потом показывают зал слушателей. Остриженные слушатели по 15-ть – 18-ть лет от роду. Какие потрясённые лица, какие серьёзные глаза… Сидят ребята – тянут срока. В серых робах, и у каждого на робе белый квадратик. И на нём номер… И срока – 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет… Какие серьёзные лица, какие глаза! Такие вот глаза были на полотнах средневековых русских иконописцев, или, опять же, средневековых европейских художников. И те и другие понимали тайну земного Бытия. А ведь поёт этот обритый паренёк не под гитару, а один стоит на сцене, и поёт, что называется, а капелла – передавая всем, голосом, интонацией, лицом, глазами – суть этого невероятно русского письма. И сколько их, таких вот сидело и во время Есенина, и во время Шукшина с Рубцовым, и позже, в наше время: конец 60-х-70-х – начала 80-х годов ХХ века, когда мы с Толичем бродили по дворам Кутузовского проспекта и Филей, и он перебирая струны гитары пел:

Постой, паровоз, не стучите, колёса,

Кондуктор, нажми на тормоза

Я к маменьке родной, больной и голодной,

Спешу показаться на глаза . . . .

А Наташка Смоковницина вместе с двумя старыми евреями всё твердила, что Есенин сам повесился,

– Сам повесился.

Сам, сам, сам !

И Шукшин умер сам, от сердечного приступа.

Тоже ведь много пил. До беспамятства . . . .

Хотя хорошо известно, что тогда Шукшин не пил уде очень длительное время.

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в леса твои и долы

Со всех сторон нагрянули они,

Иных времен татары и монголы . . .Н. М. Рубцов

Но как бы там ни было, а они всё буду твердить: Есенин и Шукшин умерли от пьянства. И Рубцов погиб в пьяной драке с женой – случайно. Жалко их, конечно, но что делать, если русские люди такие слабые. Чуть что, и в петлю. И никто их уже не может остановить. Ибо пьют, пьют и пьют. И начинается белая горячка, и приходят разные видения: черт приходит, и садится на кровать.

И водит пальцем по мерзкой книге,

И гнусавит над ним, как над усопшим монах,

И читает им жизнь какого-то прохвоста и забулдыги,

Нагоняя на душу тоску и страх . . .

Слабы русские люди. Не держат удара. Что же поделаешь… Вот и гибнут, кто от пули, кто от ножа, кто от петли . . . .

Жалко их, ох, как жалко.

– Так и погиб Есенин Серёжа, слишком буйную жизнь вёл, слишком много пил, начались припадки – и полез той зимней ночью в петлю, в номере «Англетера», перед этим разрезав себе вены и кровью написав последние, прощальные строки, посвященные его другу, еврейскому поэту Вольфу Эрлиху:

До свиданья, друг мой,

До свиданья . . .

Жизнь моя, иль ты приснилась мне,

Или я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне . . . .

Так, путая стихи Есенина, и при этом ещё и картавя, вещал и декламировал на могиле Есенина старый еврей – как я потом узнал, – отец филологини из МГУ, кандидата филологических наук – Натальи Смоковнициной.

Но это всё я узнал много позже, а тогда я пил, и верил, что от русской тоски, возненавидев свою беспутную жизнь, взял Есенин сам и повесился . . .

Леонид Донатович Симонович-Никшич

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Станислав Воробьев

Станислав Воробьев

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Игорь Гревцев

Игорь Гревцев

Николай Зиновьев

Николай Зиновьев

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Павел Рыков

Павел Рыков

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Леонид Петухов

Леонид Петухов

Сергей Моисеев

Сергей Моисеев

Олег Платонов

Олег Платонов

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский