На фото: внутренний двор Лубянки.

С руководителем у Никиты отношения складывались как-то по-особому. Если других кружковцев Штрих похваливал, а Леночкины стихи слушал, закрыв глаза, то Никитины простодушные рассказы о сельской живности въедливо анализировал. Никите иногда казалось, что даже слишком въедливо. Никита приходил в общежитие, садился за стол и начинал вновь и вновь править и переправлять рассказы про петуха Маркиза, кошку Матрену и голубят, и про дождевых червей, которые жили своей малопонятной жизнью в земле около забора. На следующем занятии Штрих слушал выправленное Никитой, нахохлившись, поклевывая своим горбатым носом в такт чтению. Потом хмыкал и обычно говорил: «Даже зайца можно обучить зажигать спички». Впрочем, эту фразу он говорил многим кружковцам. Но для Никиты эти слова казались особенно обидными, особенно когда Штрих говорил их при Елене. И про эти слова Никита рассказал человеку, и по каким-то еле уловимым признакам понял, что собеседник уловил его, Никитину, почти что обиду.

- Ну, а стихи он чьи-нибудь вам читает? – Как-то вскользь спросил собеседник. – Чьи-нибудь? Хотя бы и свои?

И Никита рассказал, что каждое занятие заканчивается чтением стихов. У Михал Михалыча, а теперь, как оказалось, Моисеевича, была какая-то бездонная память. Он мог целый час без остановки шпарить стихи наизусть. Никита эту часть занятий не жаловал и сидел в редакции из вежливости, а вернее, из-за Леночки, которую он надеялся хоть когда-нибудь проводить до дома без других сопровождающих.

- Что-нибудь стоящее читает вам Михал Моисеевич?

- Ничего стоящего. На прошлом занятии читал, например: «Февраль, достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд» Никита плохо запоминал стихи, а эти строки зачем-то запомнились.

- А какие ещё? – Спросил собеседник. – Вспомни, кхе-кхе-кхе, Никита, вспомни!

- Да я их не запоминаю. У меня голова так устроена - стихи не вмещает.

- А свои стихи он читает вам?

- Читал как-то раз…

- И..?

- Одно запомнил, только не наизусть. Там про роту, которую посылают и посылают на пулемёты немецкие. Здорово так рассказывается, как они все погибли. А в конце строчка: « Напишет уцелевший политрук о подвиге в армейскую газету».

И тут вернулся Казарезов.

- Казарезов, - сказал Никитин собеседник, - так мы славно с Никитой, кх-кхе-кхе, побеседовали! Прямо скажу, по-душам. Столько он мне интересного понарассказывал. Ты, верно, и не знаешь, что Никита у вас писатель начинающий. И рассказчик прекрасный. Вижу, что не знаешь. Талант. Растущий талант. А юные дарования надобно беречь. Раскидываться ими нельзя. А то мы выбросим, а кто-нибудь, да и подберёт. Мой тебе совет: объясни ректору, что оступился парень, с кем не бывает. А не поможет, звякни мне, я подключусь. Вот так, Никита! В обиду мы тебя не дадим. Но и ты нам помогай! Меня зовут Василий Степанович. Давай руку! По рукам? Вот и славно. Кх-кхе-кхе.

- Иди уж, растущее дарование, – не без язвы в голосе, но уже без былой насупленности, с которой встретил, сказал Казарезов и Никита выскочил из кабинета.

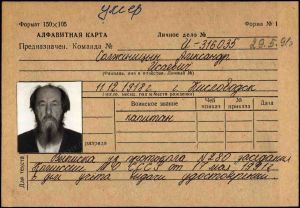

А солнце-то, солнце, язви его, пригревало по-настоящему! Как славно было сидеть на крашеных, деревянных ступеньках крылечка, прислонившись спиной в стене подполковничьего дома, нагретой апрельским солнышком, вальяжничать, раскуривать сигаретку и пускать дым носом. Давно так не блаженствовал писатель Никита Боровков. Прямо скажем, давно! Теперешняя его жизнь была полна какой-то глупой суеты. Тудым-сюдым. Всё вприскочку, да впопыхах. Норовишь поспеть, поторапливаешь события, понукаешь жизнь, на деле - а ни с места. За что ни возьмись – всё в раскоряку, всё против шерсти. Взять хотя бы треклятый телевизор; То пожар, то наводнение! Каналов – необозримо, а смотреть нечего: дёрг, да дёрг. Всё одно и то же. Муть голубая. Сплошь рекламные паузы. Раньше всё было ясно, словно в школьных прописях расписано: как перо в руке держать, с каким наклоном буквицы выводить. И подполковник Полубыков с его умением подкашливать в сугубом месте, тоже был, как буква «Ъ», естественной частью всеобщего чистописания. Казалось бы, дрянная буква, непроизносимая. А попробуй без неё какое-нибудь словечко вылепить. Например, слово «подъелдыкнуть». Изыми твёрдый знак, попытайся, и поймёшь: слово было – и не стало слова! Впрочем, какое отношение имеет к этим рассуждениям подполковник Полубыков? Ни-ка-ко-го! Подполковник – вот он, во плоти, папиросой дымит. Всё тот же. Ан, нет. Тот, да не тот! Или все-таки тот? Пригласил, угостил, а зачем, спрашивается? Нет, тут что-то не так. Мысли писателя Боровкова путались и рвались Видно, действовала собственного производства. И в этом тоже чудилась некая уловка. Вообще говоря, писатель Боровков давно и никому не доверял. Не доверял с тех самых пор, когда подполковник, а тогда капитан госбезопасности Полубыков, вовлёк его в беседу. И ведь, с какой ерунды начал вовлекать: с картошки скороспелки. А дальше – больше. Пошли встречи на ТОЙ квартире. Регулярно. После каждого заседания литкружка. На следующий день, после заседания, предварительно позвонив по заветному номеру, Никита приходил в подворотню дома на улице Народной Свободы. А в подворотне ход на второй этаж. И на втором этаже, а вернее, полуэтаже две двери. Одна, что справа, невесть куда. А вторая – слева в квартиру о двух невеликих комнатах, с окнами, выходящими в глухой проулок, и смотрящими в стену какого-то древнего, купеческих времён, лабаза. Он дважды, как было уговорено, коротко звонил. Дверь всегда открывал Василий Степанович. Никита снимал пальтецо и проходил в ту комнату, что поменьше. Там он садился к письменному столу и подробно, благо память была отменная, излагал на бумаге всё, что и кем говорилось на заседаниях литгруппы. Стихи, представленные его одногрупниками, юными дарованиями, он оценивал исключительно жанрово: про любовь, про природу, или, например, про трудовые подвиги, что случалось редко. Один только Михал Михалыч, он же Моисеевич, не укладывался в классификацию. Что бы то ни читал, всё, чаще всего, имело некий тайный смысл. Да и стихи он читал, не всегда называя авторов. С прозой было и проще, и сложнее. Прозаические тексты Никита запоминал легко. Но смыслы написанного от него иногда ускользали. Тут приходил на помощь старший товарищ. И они вместе, попивая сладкий крепкий чаёк, который заваривал добрейший Василий Степанович, добирались до истинного содержания написанного. И в этом была даже некоторая школа анализа текстов, такое своеобразное литературоведение. Конечно, попервоначалу Никита поёживался: всё-таки он довольно скоро уловил, чем занимается. А с другой стороны – куда деваться? Сам виноват с этой картошкой . Тогда, в ноябре , из института выгнали-таки двоих бегунков с мехфака и одного будущего агронома. А Никита уцелел. Не тронули его. Обошли немилостью. Полубыков помог, как и обещал. Получалось, что Никита должен. А долг, как известно, платежом красен. Так что приходилось платить. Да к тому же, была в этом во всём некая, возвышающая его в собственных глазах, тайна. Как-никак, ты знаешь то, что другим неведомо. Вот они, одногруппники, гомонят, выпендриваются, славу делят и не знают, что есть некое незримое око, за ними наблюдающее и дающее оценку, которую они оспорить не властны. И Никита наблюдал и писал. А написанное отдавал Василию Степановичу. Потом они пили чай, и Никита охотно уплетал бутерброды с сыром и сырокопчёной колбасой, подаваемые к чаю.. Всё-таки жизнь в общаге сильно способствовала хорошему аппетиту студента Боровкова.

- Вася! – маманя приоткрыла дверь, - не простудиться бы тебе. И товарища писателя застудишь. Идите домой. А я вам яишенку удумала! С салом.

Никите Павловичу совсем захорошело. Он любил, когда его прилюдно называли писателем. Первый раз его так назвал Главный редактор газеты, при которой кучковалась литгруппа. Как-то, на одном из занятий Михал Михалыч (Моисеевич) сказал, что редактором велено готовить литературную страницу. Все загомонили обрадовано. Обычно, изящной словесностью газета не баловалась. Первая полоса железобетонно отдавалась передовице, которую столь же железобетонно замоноличивал сам Главный. Рядом ставилась информация о делах комсомольских комитетов и, в зависимости от сезона, вести с полей области: либо сев, либо прополка, либо уборка, либо снегозадержание. И традиционно же, с первой полосы в неокрепшую, и требующую окормления, душу молодого читателя заглядывал чугунно-подслеповатый портрет какого-нибудь мордатого бригадира комсомольско-молодёжной бригады. На разворот выкладывались тяжелые, густословные очерки и т.н. проблемные статьи на морально-нравственные темы, заметки о пионерах и школах, а четвёртая полоса заполнялась программой радио-телевидения, прогнозом погоды, кроссвордами и прочей подобной легкомысленной мутью. О делах литературных если и писали, то крайне редко и не всегда доброжелательно. Много месяцев после опубликования обсуждался, обсасывался, как хвост вяленого леща, фельетон записного острослова Кондрата Бадягина, в котором он разделал под орех поэта Варакушкина из отдалённого Гвоздёвского района. Этот поэт, немолодой уже мужчина с незадавшейся судьбой, переусердствовал в привокзальном буфете, и, будучи в изрядном подпитии, читал привокзальной публике вперемешку свои стихи и хулиганские вирши Сергея Есенина. Есенин - это само по себе скандал! А Варакушкинские стихи мало того, что были плохи сами по себе, но, что самое страшное - ЛИТО не проходили, и в сути своей, следовательно, были нецензурными стихами. Да к тому же, прозвучала из уст Варакушкина строка про запах женской плоти, после которой буфетчица визгливо потребовала немедленно расплатиться за графинчик водки и два бутерброда с килькой и очистить помещение культурного заведения, в котором такой порнографии быть не должно. Словом, скверная вышла история с поэзией. И с милицией, которая явилась по первому вызову. А тут ещё Бадягин расстарался в фельетоне, и стал поэт Варакушкин лицом гонимым, пострадавшим за поэзию и за правду. Впрочем, это уже другая история.

Опусы свои, написанные от руки, литгрупповцы сдали, и редакционные машинистки: Люба и Галя в момент перестрекотали и стихи, и прозу. О! Это чудо из чудес – увидеть свои труды не на мятых тетрадных листах, а на прекрасной иссиня-белой редакционной бумаге. Увидев свои рассказы как бы заново, Никита обомлел и понял, именно тогда и понял, что никем другим ему не хочется стать. Только писателем. Только!

Тут его воспоминания прервались шкворчанием толстых ломтей сала на сковородке, а затем, шипением яиц, плавающих в растопленном сале, и постреливанием кипящего сала сквозь густеющую яичницу.

- Ай, да маманя, ай, да Евдокия Гордеевна! – воскликнул подполковник Полубыков.

- Вы нас совсем закормили, - коснеющим уже языком ввернул писатель Боровков, - однако, вкусно-то как!

- Что уж тут такого, - засмущалась маманя.- И ничего тут особого. Жаль, Васятка не предупредил, что вас привезёт. А то можно было что-нибудь наособицу…

- Кхе-кхе-кхе, ты у нас мастерица!

И они начали уплетать яишню, под Никитин многословный тост за Евдокию Гордеевну и её умелые руки. А меж тем, собственного производства в графинчике ровно и не убывала, хотя они выпили ещё и ещё. И подполковник рассказал, как ему довелось служить там, куда Макар телят не гонял. И везде находились люди, которые помогали ему Родину стеречь

Тема сбережения Отчизны также присутствовала в отношениях начинающего инженера человеческих душ и капитана Полубыкова.

- Ты думаешь что? – спрашивал Василий Степанович, - это всё просто так? Что ты пишешь и дальше ничего? Далеко не так, как ты себе представляешь! Ты вообрази картину, некий витраж. Знаешь, что такое витраж? Знаешь! Кхе-кхе-кхе! Вот и хорошо! Стёклышко, а рядом другое, а рядом ещё одно и все разные по форме и по цвету. Каждое по отдельности – ничто. А собери их, да в раму вставь! Налицо совокупность фактов и целостная картина. Так попивали они свой традиционный сладкий чай на ТОЙ квартире, и Полубыков объяснил Никите, что ТА квартира совсем и не квартира в обычном смысле этого слова, а конс-пи-ра-тив-ная. И это соображение, не приходившее прежде в Никитину голову, полагавшего, что они гоняют чаи у Полубыкова дома, окончательно сокрушило его убеждение, что всё вокруг ясно и просто. Тем более, что Полубыков продолжал являть Никите свое умение предвидеть и сорганизовать Никитино будущее. После рассказа о перепечатке рассказов редакционными машинистками, Полубыков удовлетворённо покхекал и заявил, что Никитины рассказики будут непременно опубликованы. Никита, погрязший, как и все начинающие авторы, в гремучем сочетании самомнения и комплекса неполноценности, начал отнекиваться, говоря, что Главный изящную словесность не жалует и уж тем более, Никитины простодушные опусы не подпишет в печать ни за какие коврижки. На деле же вышло именно так, как предсказывал Василий Степанович. Через пару недель шел Никита по коридору мимо деканата, а навстречу секретарь Лидочка, или как её все звали, Лидочек:

- Боровков! А тебя Клим Стахеевич разыскивает!

Никита шагнул в кабинет декана. Клим Стахеевич куль-кулём сидел за столом, на котором была разложена молодёжная газета.

- Во-от! Напечатали! Ты, сталбыть, у нас теперь беллетрист! Сочинитель!

Никита вытянул шею и углядел на газетной странице свою фамилию, напечатанную достаточно жирным шрифтом, и ещё более жирным – название: «Кот, петух и прочая публика» а под названием в скобочках напечатано (рассказы о животных). Рассказы занимали примерно две трети страницы, а треть – стихи поэтессы Елены Грунской. Была на странице врезочка – буквально несколько слов об авторах: молодые, подающие надежды и прочее.

- Так я что? – начал было оправдываться Никита, - я же не хотел, это они сами.

- Ну-ну, - сказал Клим Стахеевич, - по общественным дисциплинам ты у нас не блещешь. Но рассказы, - сарделькоподобный палец декана уткнулся в напечатанную фамилию Никиты, – по профилю факультета. С ветеринарным уклоном. За это хвалю. Жаль только, не напечатали, что автор - студент зооветфака. Напечатали бы, вышло бы солиднее.

В этот день его поздравляли многие. Оказывается, газету читали. Да к тому же, свежий номер вывешивался при входе в учебный корпус факультета в застеклённой витрине. Поздравляли по всякому. Чаще: «Ну, ты даёшь!», хлопали по плечу. Степка Савоськин –одногрупник прошелестел: «Сочиняешь? Сочиняй! Авось, брат, досочиняешься». Но со Стёпки что взять? Всем было известно, что Стёпка записной завистник. Он завидует всегда, всем. И по любому поводу. Такой уж он балбесик. Ободрённый успехом, завернул Никита к Таньке Кочергиной. Танька у себя в комнате мыла голову в тазу – душевая в общаге не работала вторую неделю. Газета лежала на кровати. Света Головина – Танькина соседка по комнате при появлении Никиты тут же вышла, и Никите пришлось поливать Танькину голову из кувшина. Танька знала, что Никита сочинительствует, но особого интереса к писаниям его не проявляла. Вот и сейчас, прополоскавши волосы, принялась она сушить их полотенцем, а затем навертела из полотенца тюрбан и села на кровать.

- Красивая она? – спросила Танька.

- Кто?

- Ну, эта, которую рядом с тобой напечатали? «У русалки русая коса». – процитировала она с неким, явно язвительным выражением строчку из Леночкиного стихотворения. - В обнимку ходите, поэмы друг дружке нашептываете?

- Да ты думай, что говоришь,- взвился Никита.

- Я-то думаю. Ты глаз не кажешь, вот я и думаю, чем же это мой соколик занят?

Никита и впрямь последние недели глаз не казал. Навалились дела учебные: он «просел» по Истмату, приходилось догонять и конспектировать Энгельса. Просиживал он в читальном зале библиотеки и потому, что там можно было без помех заниматься сочинительством. Он основательно увлёкся сочинительством. А ещё участились встречи на ТОЙ квартире. Там тоже приходилось писать помногу, чуть ли ни дословно перелагая всё, что говорилось на литгруппе. И уж если совсем честно, всё меньше ему нравились недвусмысленные намёки Таньки на замужество. Она говорила на эту тему охотно и часто. А ещё любила демонстрировать окружающим их близость. И соседки Таньки по общежитию, и даже суровая кастелянша Марьпална именовали его женихом. А он всё больше и больше не желал ходить в Танькиных женихах. Так, если когда стыкнуться – почему бы и нет? А в женихи к редкозубой Таньке?.. Извините, подвиньтесь.

- Я думал, ты что-то доброе скажешь, а ты… глупости болтаешь.

- Я!!!??? Глупости??? Да ты сам… сам! Прям, Максимгорький стал! И не подойди к нему, и слова не скажи! В кино, уж, сколько не приглашал. Конечно, что тебе я, когда у тебя русалки. Только учти: стихами сыт не будешь!

Ах, как не права была тогда мокроволосая Танька! Ах, как она была права! На том и разошлись. Теперь Танька в местном Минсельхозе зам по экономике и разъезжает на джипе. Такая стала разжопистая! Завидев Никиту Павловича, по сю пору голову воротит. Да и хрен бы с ней!

А Никиту с той поры закрутило, завертело. За что ни возьмись, всё в масть, да в масть. Во-первых, полегчало в учёбе. Правда, не поймёшь: то ли сам поумнел, то ли преподы стали снисходить к Никитиным талантам. Во-вторых, гонорар за рассказы пришел из газеты. Деньги не велики, а деньги! В третьих, в литгруппе Никита из начинающего заморыша вдруг стал каким-никаким, а всё-таки, авторитетом. Особенно после того, как заседание группы почтил вниманием сам Главный. В комнату, где собирались литгрупповцы, он не зашел, но с порога оглядел собравшихся, и многозначительно подняв палец, заметил: «А писать надо, как про петуха. Чтобы за живое брало. Ты, брат, в писатели выйдешь». И растворился во тьме вечернего редакционного коридора.

Той порою маманя, убедившись, что мужички сыты, засобиралась во двор задать курам корму. Повязав платок, надела овчинную душегрейку и затворила за собой дверь. Они выпили ещё по одной, и Никите Павловичу стало казаться, что по жилам его вместо крови потекла какая-то жгучая, маслянистая субстанция. Матюгнувшись про себя, он подумал о том, что переборщил с собственного производства, явно переборщил, что пить надо было полстопками , что беречь бы себя надо, что не мальчик. Однако, мысль эта, вполне своевременная, мелькнула и пропала в его голове, затерявшись где-то в лабиринте затейливых писательских извилин, растревоженных всплывающими воспоминаниями. А может, и лучше, что они наподдавались? Ведь не только он, писатель Боровков Никита Павлович, но и подполковник тоже хорош! И можно будет, все-таки, выведать… Можно будет задать тот, главный вопрос, который мучил Никиту все эти годы, сидевший, как заноза в пальце, мать её ети! Он уже и совсем приготовился задать этот вопрос подполковнику Полубыкову, как тот подхватился и потащил писателя за собой, за занавеску с бомбошками в глубину дома:

- А теперь смотри, кхе-кхе-кхе, смотри, наслаждайся, Никита Павлович! – И подполковник буквально втащил писателя Боровкова в комнату, которая, судя по всему, служила подполковнику кабинетом. Здесь был стол у окна, на столе, не первой, правда, свежести, компьютер и принтер. А во всю стену книжный стеллаж, туго заставленный книгами.

- Вот, любуйся, писатель, кхе-кхе-кхе, сочинитель! Любуйся!

А любоваться было чем! У Никиты глаз намётанный, в книжном собирательстве изострённый. Тут стоял и полный Булгаков, и Юз Алешковский, и Окуджава, и Осип Мандельштам - памятный обоим Мандельштам, и Андрей Платонов, и Шмелёв, и Зайцев, и, естественно Бунин, и в жёлтеньком мягком переплёте ненавистница большевиков Зинаида Гиппиус, и много-много всего прочего, что в младые Никитины годы было не просто под запретом, а под анафемой, а потому незнаемо. А ещё полки были заставлены антиленинскими, антисталинскими, антихрущёвскими, антибрежневскими и прочими анти сочинениями. Здесь же и вся когорта перестройщиков, или как их Никита называл, перелицовщиков от литературы со всеми их арбатскими историями. А ещё насованы были книженции на нерусских языках, чему Боровков нимало подивился: ужели подполковник и не по-нашему разумеет? А ещё кровенил полку переплётами тринадцатитомник самого Иосифа Виссарионыча. И стояли мрачными глыбами классики марксизма-ленинизма. Были тут, конечно, и традиционные пушкин-лермонтов-толстой-достоевский. Стоял-постаивал Горький рядом с Фадеевым и Панферовым – из того, огоньковского набора, обязательного для советской кухонной интеллигенции. Не мало на полках было журналов и брошюр, тех самых, которые некогда ввозились из-за рубежа тёмными путями, из которых, будто сама желчь сочилась и стекала по переплётам. Ай, да библиотеку собрал подполковник Полубыков! Просто невероятную библиотеку! По прежним меркам – суд, статья и мордовские лагеря. Ничего не скажешь - книгочей

- Ну? Ну? – спрашивал подполковник, - А? Кхе –хе-хе-хе. - И опять не поймёшь, кашлял он или смеялся. – Вот, Никита Павлович! Вот!- тыкал пальцем Полубыков, - Вся правда про незабвенную нашу Страну Советов! Вся грязь! А? Пошёл и купил! На свою кровно заработанную пенсию. Бес-пре-пятс-твен-но! Каково?

Было видно, что подполковник Полубыков захмелел крепенько. Но и Никита Боровков тоже был хорош. Неистовство подполковника и его зацепило:

- Ага! Дрянь, грязь, мразь, срань! – почти кричал Никита, проводя пальцем по корешкам книг, - Зачем это? Тоже мне, коллекция!

- А я, кхе-кхе-кхе, читаю. Всё прочёл. От корки до корки. Жена лежала, помирала, а я читал. Читал! Всё вокруг рушилось, а я читал! Вчитывался!

- А я не читаю! И этого не читаю, и этого, и этого. Все вокруг: «Ах, Булгаков, да Булгаков!» А что есть Булгаков? Мистика пополам с шутовством! И всё. Всё! Не желаю!

Подполковник всё больше взъяривался. Он выхватывал книги с полок, разламывал их наугад, и буквально вырывал со страниц фразы, которые жарко выдыхал в лицо Никите Павловичу:

- Вот! Пока мы ловили куцего за хвост, пока мы его выслеживали, пока обтоптывали, они, - и он выхватывал с полки книгу за книгой, - они думали! Думали и писали. Вот, читай! Нет, лучше я сам прочту: «Чудовищно предлагать русскому человеку доверие к чекистам и получекистам! Растленно думать и говорить о том, что таинство покаяния может совершаться перед антихристом. Покаяние есть установление священной и чистой связи с Господом, а не с сатаною и его (безразлично – верными или неверными) слугами». Это Иван Ильин сказал! Ты, писатель Земли Русской! Ты понял, что здесь написано? Это про нас с тобой! Понял? Ни хрена ты не понял! Потому что ты этого не читал! Мы все этого не читали! Не знали, не ведали! С детства были лишены! Не предполагали, что можно по-другому думать. Вот ты и пишешь про неандертальцев!

И подполковник вновь разламывал книги наугад, и выдирал строки стихов, стараясь раскарябать душу Никиты Боровкова. Тот иногда узнавал эти строки или угадывал, чьи они, все-таки немалая начитанность давала о себе знать И, всё же, не понимал, зачем, ну зачем это чтение, когда они так тихо-мирно опрокидывали стопка за стопкой собственного производства чудесный напиток, от которого кровь в жилах густела и делалась похожей на свежевыкачанный мёд. И вообще: зачем подполковник Полубыков зазвал его к себе в дом? Или на самом деле захотел показать книги, некоторые из которых Никита Павлович держал в руках, а кое-какие и читывал?

И о каком-таком покаянии зачитывал подполковник? О чьём? Перед кем? Да, было всякое и разное. Но это было. Было и прошло. И, как говаривала Никитина мама, быльём поросло.

Продолжение следует

Павел Рыков (г.Оренбург)

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Станислав Воробьев

Станислав Воробьев

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Александр Трубин

Александр Трубин

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Игорь Гревцев

Игорь Гревцев

Николай Зиновьев

Николай Зиновьев

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Павел Рыков

Павел Рыков

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Сергей Моисеев

Сергей Моисеев

Георгий Боровиков

Георгий Боровиков

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский