Глава 1. Обречённые

Революция бывает торопливо-великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от словакаторга . А это — хорошее, тяжёлое слово, это не какой-нибудь недоносок ДОПР, не скользящее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает осуждённому хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное, что другие арестанты, не каторжане, думают между собой: вот уж где, наверное, палачи! (Это — трусливое и спасительное свойство человека: представлять себя ещё не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторжанах номера! — ну, значит, отъявленные! На нас-то с вами не навесят же!.. Подождите, навесят!)

Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные второпях: «офицер», "генерал", «директор», "верховный". И через двадцать шесть лет после того, как февральская революция отменила каторгу, — Сталин снова её ввёл. Это было в апреле 1943 года, когда Сталин почувствовал, что, кажется, воз его вытянул в гору. Первыми гражданскими плодами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных дорог (мальчишек и баб судить трибуналом) и, через день (17 апреля), — Указ о введении каторги и виселицы. (Виселица — тоже хорошее древнее установление, это не какой-нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать её сразу большой толпе.) Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обречённые пополнения — сперва с Кубани и Дона, потом с левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты.

Самый первый такой был, очевидно, — на 17-й шахте Воркуты (вскоре — и в Норильске, и в Джезказгане). Цель почти не скрывалась: каторжан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка, но, в традиции ГУЛАГа, растянутая во времени — чтоб обречённым мучиться дольше и перед смертью ещё поработать.

Их поселили в «палатках» семь метров на двадцать, обычных на севере. Обшитые досками и обсыпанные опилками, эти палатки становились как бы лёгкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100 — если на сплошных нарах. Каторжан селили — по двести.

Но это не было уплотнение! — это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный двенадцатичасовой рабочий день без выходных — поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке.

На работе их оцеплял конвой с собаками, их били, кому не лень, и подбодряли автоматами. По пути в зону могли по прихоти полоснуть их строй автоматной очередью — и никто не спрашивал с солдат за погибших. Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской — так потерянно, с трудом таким они брели.

Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. (На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток — один раз 10 минут обогревалки.) И как можно несуразнее использовались двенадцать часов их отдыха. За счёт этих двенадцати часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не проветриваемую палатку, без окон, — и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам ещё менее, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На всё была или параша, или кормушка. Вот какой проступила сталинская каторга 1943-44 годов: соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме.

Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской (Сахалин) тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную (парашами там даже не пользовались), но и весь день — в город! Так что подлинный смысл слова «каторга» — чтоб гребцы были к вёслам прикованы — понимал только Сталин.

На 12 часов их «отдыха» ещё приходилась утренняя и вечерняя проверка каторжан — проверка не просто счётом поголовья, как у зэков, но обстоятельная, поимённая перекличка, при которой каждый из ста каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осуждён и конец срока; а остальные девяносто девять должны были дважды в сутки все это слушать и терзаться. На эти же двенадцать часов приходились и две раздачи пищи: через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому — разносить бачки с пищей. Вся обслуга была — из блатных, и чем наглее, чем беспощаднее они обворовывали проклятых каторжан, — тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева, — здесь, как всегда за счёт Пятьдесят Восьмой, совпадали интересы НКВД и блатарей.

Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили ещё и голодом, — то по ведомостям им полагались жалкие, а тут ещё трижды разворованные добавки «горняцких» и «премблюд». И всё это долгой процедурой совершалось через кормушку — с выкликом фамилий, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть, — отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день (простые зэки не возились с талонами, их получал и сдавал на кухню бригадир).

Так от двенадцати часов "досуга едва-едва оставались четыре покойных часа для сна.

Ещё, конечно, каторжанам не платили никаких денег, они не имели права получать посылок, ни писем (в их гудящей задурманенной голове должна была погаснуть бывшая воля и ничего на земле не остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда и этого барака).

От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро.

Первый воркутинский алфавит (28 букв, при каждой литере нумерация от единицы до тысячи) — 28 тысяч первых воркутинских каторжан — все ушли под землю за один год.

Удивимся, что — не за месяц.[1]

В Норильске на 25-й кобальтовый завод подавали в зону за рудою состав — и каторжане ложились под поезд, чтобы кончать это всё скорей. Две дюжины человек с отчаяния убежали в тундру. Их обнаружили с самолётов, расстреляли, потом убитых сложили у развода.

На воркутской шахте № 2 был женский каторжный лагпункт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже, и даже… — перевыполняли план!..[2]

Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: остановитесь! О ком вы смеете нам говорить? Да! Их содержали на истребление, — и правильно! Ведь это — предателей, полицаев, бургомистров! Так им и надо! Уж вы не жалеете ли их?? (Тогда, как известно, критика выходит за рамки литературы и подлежит Органам.) А женщины там — это же немецкие подстилки! — кричат мне женские голоса. (Я не преувеличил? — ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками?)

Легче всего мне бы отвечать так, как это принято теперь, "разоблачая культ". Рассказать о нескольких исключительных посадках на каторгу. (Например, о трёх комсомолках-доброволках, которые на лёгких бомбардировщиках испугались сбросить бомбы на цель, сбросили их в чистом поле, вернулись благополучно и доложили, что выполнили задание. Но потом одну из них замучила комсомольская совесть — и она рассказала комсоргу своей авиационной части, тоже девушке, та, разумеется — в Особый Отдел, и трём девушкам вкатали по 20 лет каторги). Воскликнуть: вот каких честных советских людей подвергал каре сталинский произвол! И дальше уже негодовать не на произвол собственно, а на роковые ошибки по отношению к комсомольцам и коммунистам, теперь счастливым образом исправленные.

Однако недостойно будет не взять вопрос во всю его глубину.

Сперва о женщинах — как известно, теперь раскрепощённых. Не от двойной работы, правда, — но от церковного брака, от гнёта социального презрения и от Кабаних. Но что это? — не худшую ли Кабаниху мы уготовили им, если свободное владением своим телом и личностью вменяем им в антипатриотизм и в уголовное преступление? Да не вся ли мировая (досталинская) литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? от воли генералов и дипломатов? А мы и в этом приняли сталинскую мерку: без Указа Президиума Верховного Совета не сходись. Твоё тело есть прежде всего достояние Отечества.

Прежде всего — кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях? Уж наверное не старше тридцати лет, а то и двадцати пяти. Значит — от первых детских впечатлений они воспитаны после Октября, в советских школах и в советской идеологии! Так мы рассердились на плоды своих рук? Одним девушкам запало, как мы пятнадцать лет не уставали кричать, что нет никакой родины, что отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучила пуританская преснятина наших собраний, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчины и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав фрунзенской армии. Четвёртые же были просто голодны — да, примитивно голодны, то есть им нечего было жевать. А пятые, может быть, не видели другого способа спасти себя или своих родственников, не расстаться с ними.

В городе Стародубе Брянской области, где я был по горячим следам отступившего противника, мне рассказывали, что долгое время стоял там мадьярский гарнизон — для охраны города от партизан. Потом пришёл приказ его перебросить, — и десятки местных женщин, позабыв стыд, пришли на вокзал и, прощаясь с оккупантами, так рыдали, как (добавлял один насмешливый сапожник) "своих мужей не провожали на войну".

Трибунал приехал в Стародуб днями позже. Уж наверно не оставил доносов без внимания. Уж кого-то из стародубских плакальщиц послал на воркутскую шахту № 2.

Но чья ж тут вина? Чья? Этих женщин? Или — нас, всех нас, соотечественники и современники? Каковы ж были мы , что от нас наши женщины потянулись к оккупантам? Не одна ли это из бесчисленных плат, которые мы платим, платим и ещё долго будем платить за наш коммунистический путь, поспешно принятый, суматошно пройденный, без оглядки на потери, без загляда вперёд?

Всех этих женщин и девушек может быть следовало предать нравственному порицанию (но прежде выслушав и их), может быть следовало колко высмеять, — но посылать за это на каторгу? в полярную душегубку??

Да это Сталин послал! Берия!

Нет, извините! Те, кто послал, и содержал, и добивал, — сейчас в общественных советах пенсионеров и следят за нашей дальнейшей нравственностью. А мы все? Мы услышим "немецкие подстилки" — и понимающе киваем головами. То, что мы и сейчас считаем всех этих женщин виновными, — куда опаснее для нас, чем даже то, что они сидели в своё время.

— Хорошо, но мужчины-то попали за дело?! Это — предатели родины и предатели социальные.

Можно бы и здесь увильнуть. Можно бы напомнить (это будет правда), что главные преступники, конечно, не сидели на месте в ожидании наших трибуналов и виселиц. Они спешили на Запад, как могли, и многие ушли. Карающее же наше следствие добирало до заданных цифр за счёт ягнят (тут доносы соседей помогли очень): у того почему-то на квартире стояли немцы — за что полюбили его? а этот на своих дровнях возил немцам сено — прямое сотрудничество с врагом.[3]

Так можно бы смельчить, опять свалить на культ : были перегибы, теперь они исправлены. Всё нормально.

Но начали, так пойдём.

А школьные учителя? Те учителя, которых наша армия в паническом откате бросила с их школами и с их учениками — кого на год, кого на два, кого на три. Оттого, что глупы были интенданты, плохи генералы, — что делать теперь учителям? — учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам — не тем, кому уже пятнадцать, кто может зарабатывать или идти в партизаны, — а малым ребятишкам? Им — учиться или баранами пожить года два-три в искупление ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, так пусть уши мёрзнут, да?…

Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что, легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств, народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления.

Но у кого-то (конечно у них!) мозги повёрнуты на сто восемьдесят градусов. Потому что у нас учителя школ получали подмётные письма от партизан: "не сметь преподавать! за это расплатитесь!" И работа на железных дорогах тоже стала — сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление — предательство неслыханное.

Все знают, что ребёнок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху Гениальный Стратег всех времён и народов, — траве пока расти или иссохнуть? детей пока учить или не учить?

Конечно, за это придётся заплатить. Из школы придётся вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придётся уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придётся на ней (и ещё в какую-нибудь имперскую годовщину вместо октябрьской) произнести речь во славу новой замечательной жизни, — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она была тоже дурна.

То есть, прежде-то кривить душой и врать детям приходилось гораздо больше, — из-за того, что было время вранью устояться и просочиться в программы в дотошной разработке методистов и инспекторов. На каждом уроке, кстати ли, некстати, изучая ли строение червей или сложно-подчинительные союзы, надо было обязательно лягнуть Бога (даже если сам ты веришь в Него); надо было не упустить воспеть нашу безграничную свободу (даже если ты не выспался, ожидая ночного стука); читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие (когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые сёла, а на детскую карточку в городах давали триста граммов).

И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого.

Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше, но — в другую сторону, в другую сторону! — вот в чём дело! И потому глас отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу!

Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями — они учили ваших детей.

Но соотечественники (особенно пенсионеры из МВД и КГБ, этакие лбы, ушедшие на пенсию в сорок пять лет) подступают ко мне с кулаками: я кого защищаю? бургомистров? старост? полицаев? переводчиков? всякую сволочь и накипь?

Что же, спустимся, спустимся дальше. Слишком много лесу наваляли мы, глядя на людей как на палочки. Всё равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах.

Заиграли, запели "Пусть ярость благородная…" — и как же не зашевелиться волосам? Наш природный — запретный, осмеянный, стреляный и пруклятый патриотизм вдруг был разрешён, поощрён, даже прославлен святым, — и как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благодарно-взволнованными сердцами, и по щедрости натуры уж так и быть простить своим привычным палачам — перед подходом палачей закордонных? А зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружней и неистовей проклинать изменников — таких явно худших, чем мы, злопамятных людей?

Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А — предателей много было на Руси? Толпы предателей вышли из неё? Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в перемётничестве, в неверности. И всё это было при строе, как говорится, враждебном трудовому народу.

Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе — и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей .

Откуда они? Почему?

Может быть это снова прорвалась непогасшая гражданская война? Недобитые беляки? Нет! Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты (в том числе злопроклятый Деникин) приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора — и выбрали так.[4]

Эти же десятки и сотни тысяч — полицаи и каратели, старосты и переводчики — все вышли из граждан советских. И молодых было средь них немало, тоже возросших после Октября.

Что же их заставило?… Кто это такие?

А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы Двадцатых и Тридцатых годов. Кто в мутных потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам, тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле — к самой земле, кстати, обещанной великим Декретом и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в Гражданскую войну. (Другое дело — дачные майораты офицеров Советской армии да обзаборенные подмосковные поместья: это — нам, это можно.) Да ещё кого-то хватали "за стрижку колосков". Да кого-то лишили права жить там, где хочешь. Или права заниматься своим издавним и излюбленным ремеслом (мы все ремёсла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто).

Обо всех таких у нас говорят (а сугубо — агитаторы, а трегубо — напостовцы-октябристы) с презрительной пожимкой губ: "обиженные советской властью", "бывшие репрессированные", "кулацкие сынки", "затаившие чёрную злобу к советской власти".

Один скажет — а другой кивает головой. Как будто что-то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. Как будто в этом и есть исходный порок, главная язва: обиженные… затаившиеся…

И не крикнет никто: да позвольте же! да чёрт же вас раздери! да у вас бытие-то в конце концов — определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно? а когда невыгодно, так чтоб не определяло?

Ещё так у нас умеют говорить с лёгкой тенью на челе: "да, были допущены некоторые ошибки". И всегда — эта невинно-блудливая безличная форма — допущены , только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать:коммунистическая партия допустила! бессменные и безответственные советские руководители допустили! А кем же ещё, кроме имеющих власть, они могли быть «допущены»? На одного Сталина валить? — надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил — так вы-то где были, руководящие миллионы?

Впрочем, и ошибки эти в наших глазах разошлись как-то быстро в туманное, неясное, бесконтурное пятно и не числятся уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия, а только в том все ошибки признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что 15–17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, — так это вроде и не ошибка. А все Потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, — так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, лозунги меняя на ходу, и только Иван да за Русь Святую остановили немца на Волге, — так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина.

За два месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения — со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где ещё дымились выстрелы от расстрелов Пятьдесят Восьмой.

Пока была наша сила — мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость — мы тотчас же потребовали от них забыть всё причинённое им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря — и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать Родину, не щадя живота. (Но не мы должны были перемениться! И никто не обнадёживал их, что, вернувшись, мы будем обращаться с ними как-нибудь иначе, чем опять травить, гнать, сажать в тюрьму и расстреливать.)

При таком положении чему удивляться верней — тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей? Или ещё слишком мало? (А приходилось же немцам иногда и правосудие вершить, например над доносчиками советского времени — как расстрел дьякона Набережно-Никольской церкви в Киеве, да не единицы случаев таких.)

А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы — и стали церкви открывать. (Наши после немцев закрыть сразу постеснялись.) В Ростове-на-Дону, например, торжество открытия церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Однако, они должны были проклинать за это немцев, да?

В том же Ростове в первые дни войны арестовали инженера Александра Петровича М.-В., он умер в следственной камере, жена несколько месяцев тряслась, ожидая и своего ареста, — и только с приходом немцев спокойно легла спать: "Теперь-то по крайней мере высплюсь!" Нет, она должна была молить о возвращении своих палачей.

В мае 1943, при немцах, в Виннице в саду на Подлесной улице (который в начале 1939 горсовет обнёс высоким забором и объявил "запретной зоной Наркомата Обороны") случайно начали раскапывать совсем уже незаметные, поросшие пышной травой могилы — и нашли таких 39 массовых, глубиной 3,5 метра, размерами 3Х4 метра. В каждой могиле находили сперва слой верхней одежды погибших, затем трупы, сложенные «валетами». Руки у всех были связаны верёвками, расстреляны были все — из малокалиберных пистолетов в затылок. Их расстреливали, видимо, в тюрьме, а потом ночами свозили хоронить. По сохранившимся у некоторых документам опознавали тех, кто был в 1938 осуждён "на 20 лет без права переписки". Вот одна из сцен раскопки: винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих. Дальше — больше. В июне стали раскапывать близ православного кладбища — у больницы Пирогова, и открыли ещё 42 могилы. Затем — "парк культуры и отдыха имени Горького", — и под аттракционами, "комнатой смеха", игровыми и танцевальными площадками открыли ещё 14 массовых могил. Всего в 95 могилах — 9439 трупов. Это только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А — в остальных городах сколько утаено? И население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в партизаны?

Может быть, справедливо допустить, наконец, что если нам с вами больно, когда топчут нас и то, что мы любим, — так больно и тем, кого топчем мы ? Может быть, справедливо наконец допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть? Или — нет, не имеют права? Они должны умирать с благодарностью?

Мы приписываем этим полицаям и бургомистрам какую-то исконную, чуть ли не врождённую злобу, — а злобу-то посеяли мы в них сами, это же наши "отходы производства". Как это Крыленко произносил? — "в наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы".[5]Вашей системы, товарищи! Надо своё Учение помнить!

А ещё не забудем, что среди тех наших соотечественников, кто шёл на нас с мечом и держал против нас речи, были и совершенно бескорыстные и лично не задетые, у которых имущества никакого не отнимали (у них не было ничего), и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всей нашей системы, от презрения к отдельной судьбе; от преследования убеждений; от песенки этой глумливой:

"где так вольно дышит человек";

от поклонов этих богомольных Вождю; от дёрганья этого карандаша — дай скорей на заём подписаться! от аплодисментов, переходящих в овацию. Можем мы допустить, что этим-то людям, нормальным, не хватало нашего смрадного воздуха? (Обвиняли на следствии отца Фёдора Флорю — как смел он при румынах рассказывать о сталинских мерзостях. Он ответил: "А что я мог говорить о вас иначе? Что знал — то и говорил. Что было — то и говорил". А по-советскому: лги, душою криви и сам погибай — да только чтобы власти на выгоду! Но это ведь, кажется, уже не материализм, а?)

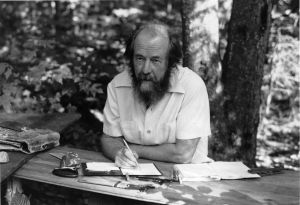

Случилось так, что в сентябре 1941 года, перед тем как мне уйти в армию, в посёлке Морозовске, на следующий год взятом немцами, мы с женой, молодые начинающие учителя, снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами — бездетной четой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий, лет шестидесяти, был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный. Сейчас я хочу вспомнить его продолговатое лицо, и мне всё чудиться на нём пенсне, хотя, может, пенсне никакого и не было. Ещё тише и мягче была его жена — блекленькая, со льняными прилегшими волосиками, на 25 лет моложе мужа, но по поведению совсем уже не молодая. Они были нам милы, вероятно и мы им, особенно по различию с жадной хозяйской семьёй.

Вечерами мы вчетвером садились на ступеньки крыльца. Стояли тихие тёплые лунные вечера, ещё не разорванные гулом самолётов и взрывами бомб, но для нас тревога немецкого наступления наползала как невидимые, но душные тучи по молочному небу на беззащитную маленькую луну. Каждый день на станции останавливались новые и новые эшелоны, идущие на Сталинград. Беженцы наполняли базар посёлка слухами, страхами, какими-то шальными сотенными из карманов и уезжали дальше. Они называли сданные города, о которых ещё долго потом молчало Информбюро, боявшееся правды для народа. (О таких городах Броневицкий говорил не «сдали», а "взяли".)

Мы сидели на ступеньках и разговаривали. Мы, молодые, очень были наполнены жизнью и тревогой за жизнь, но сказать о ней, по сути, не могли ничего умней, чем то, что писалось в газетах. Поэтому нам было легко с Броневицкими: всё, что думали, мы говорили и не замечали разноты восприятия.

А они, вероятно, с удивлением рассматривали в нас два экземпляра телячьей молодёжи. Мы только что прожили Тридцатые годы — и как будто не жили в них. Они спрашивали нас, чем запомнились нам 37-38-й? Чем же! — академической библиотекой, экзаменами, весёлыми спортивными походами, танцами, самодеятельностью, ну и любовью, конечно, возраст любви. А профессоров наших не сажали в то время? Да, верно, двух-трёх посадили, кажется. Их заменили доценты. А студентов — не сажали? Мы вспомнили: да, верно, посадили нескольких старшекурсников. Ну и что же?… Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого н-н-не… тронули?… Да нет…

Это страшно, и я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшней, что я как раз не был из спортивно-танцевальной молодёжи, ни — из маньяков, упёртых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро — с десятилетнего возраста, я сопляком уже не верил Крыленке и поражался подстроенности знаменитых судебных процессов, — но ничто не наталкивало меня продолжить, связать те крохотные московские процессы (они казались грандиозными) — с качением огромного давящего колеса по стране (число его жертв было как-то незаметно). Я детство провёл в очередях — за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: "временные трудности". В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали, — но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах.

А в газетах так выглядело всё безоблачно-бодро.

А молодому так хочется принять, что всё хорошо.

Теперь я понимаю, как Броневицким было опасно что-нибудь нам рассказывать. Но немного он нам приоткрыл, старый инженер, попавший под один из самых жестоких ударов ГПУ. Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше чем одну посадку и лагерь не один, — но со вспыхнувшей страстью рассказал только о раннем Джезказгане — о воде, отравленной медью; об отравленном воздухе; об убийствах; о бесплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово Джез-каз-ган подирало по коже тёркой, как безжалостные те истории. (И что же? Хоть чуть повернул этот Джез-каз-ган наше восприятие мира? Нет, конечно. Ведь это не рядом. Ведь это не с нами. Этого никому не передашь. Легче не думать. Легче — забыть.)

Туда, в Джезказган, когда Броневицкий был расконвоирован, к нему приехала ещё девушкой его нынешняя жена. Там, в сени колючей проволоки, они поженились. А к началу войны чудом оказались на свободе, в Морозовске, с подпорченными, конечно, паспортами. Он работал в какой-то жалкой стройконторе, она — бухгалтером.

Потом я ушёл в армию, моя жена уехала из Морозовска. Городок попал под оккупацию. Потом был освобождён. И как-то жена написала мне на фронт: "Представляешь, говорят, что в Морозовске при немцах Броневицкий был бургомистром! Какая гадость!" И я тоже поразился и подумал: "Какая мерзость!"

Но прошли ещё годы. Где-то на тюремных тёмных нарах, перебирая в памяти, я вспомнил Броневицкого. И уже не нашёл в себе мальчишеской лёгкости осудить его. Его не по праву лишали работы, потом давали работу недостойную, его заточали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо, — а он? Он должен был верить, что всё это — прогрессивно, и что его собственная жизнь, телесная и духовная, и жизни его близких, и защемлённая жизнь всего народа не имеют никакого значения.

За брошенным нам клочком тумана "культа личности" и за слоями времени, в которых мы менялись (а от слоя к слою преломление и отклонение луча), мы теперь видим и себя, и 30-е годы не на том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина и та вера во всё, без сомнения и без края, совсем не были состоянием общенародным, а только — партии; комсомола; городской учащейся молодёжи; заменителя интеллигенции (поставленного вместо уничтоженных и рассеянных); да отчасти — городского мещанства (рабочего класса),[6] у кого не выключались репродукторы трансляции от утреннего боя Спасской башни до полуночного «Интернационала», для кого голос Левитана стал голосом их совести. ("Отчасти" — потому что производственные Указы "двадцать минут опоздания" да закрепление на заводах тоже не вербовали себе защитников.) Однако было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, во всяком случае из нескольких миллионов, кто с отвращение выдёргивал вилку радиотрансляции, как только смел; на каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей полосе; и день голосования был для этих миллионов днём страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни (кто точно помнил первоначальный смысл слова) советской, а — захватной диктатурой коммунистического меньшинства, весьма скотского характера.

Человечество почти лишено познания безэмоционального, бесчувственного. В том, чту человек разглядел как дурное, он почти не может заставить себя видеть также и хорошее. Не всё сплошь было отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь, — но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны — целиком как отвратность, и газетные полосы — целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке (да и радиоприёмников ничтожно мало), что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их Броневицкие и подобные им опробовали как невылазную назойную ложь или трусливую утайку. И всё, что писалось о загранице, и о бесповоротной гибели западного мира в 1930 году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко (а в 1942 о предательском стремлении Неру к свободе для Индии — ведь это ослабляло союзную английскую империю), — тоже оказалось ложью. Ненавистническая осточертелая агитация по системе "кто не с нами, тот против нас" никогда не отличала позиций Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тевтонского зверства (не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилыгали и русские газеты в 1-ю мировую войну) Броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме (обруганном почти в тех же — то есть предельных — выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсудский и английские консерваторы) узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и во плоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого, и Архипелаг, и русский город, и русскую деревню? И всякий газетный поворот о гитлеровцах — то дружеские встречи наших добрых часовых в гадкой Польше, и вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо-французских банкиров, и дословные речи Гитлера на целую страницу «Правды»; то потом в единое утро (второе утро войны) взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой, — только подтверждали вертлявость газетной лжи и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он-то знал истинно. И если б теперь, для убеждения, перед ним каждый день клали информационный листок Би-Би-Си, то самое большее, в чём ещё можно было его убедить: что Гитлер — вторая опасность для России, но никак, при Сталине, не первая. Однако, Би-Би-Си не клало листка; а Информбюро и в день своего рождения имело столько же кредита, сколько ТАСС; а слухи, доносимые эвакуированными, тоже были не из первых рук (не из Германии, не из-под оккупации, оттуда ещё ни одного живого свидетеля); а из первых рук был только Джезказганский лагерь, да 37-й год, да голод 32-го, да раскулачивание, да разгром церквей. И с приближением немецкой армии Броневицкий (и десятки тысяч других таких же одиночек) испытывали, что подходит их час — тот единственный неповторимый час, на который уже двадцать лет не было надежды и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни сравнимо с медлительными историческими передвигами, — тот час, когда он (они) может заявить своё несогласие с происшедшим, с проделанным, просвистанным, протоптанным по стране, и каким-то ещё совсем неизвестным, неясным путём послужить гибнущей стране, послужить возрождению какой-то русской общественности. Да, Броневицкий всё запомнил и ничего не простил. И никак не могла ему быть родноюта власть, которая избила Россию, довела до колхозной нищеты, до нравственного вырождения и вот теперь до оглушающего военного поражения. И он задыхаясь смотрел на таких телят, как я, как мы, не в силах нас переуверить. Он ждал кого-нибудь, кого-нибудь, только на смену сталинской власти! (Известная психологическая переполюсовка: любое другое, лишь бы не тошнотворное своё! Разве можно вообразить на свете кого-нибудь хуже наших? Кстати, область была донская, — а там половина населения вот так же ждала немцев.) И так, всю жизнь прожив существом неполитическим, Броневицкий на седьмом десятке решил сделать политический шаг.

Он согласился возглавить морозовскую городскую управу…

А там, я думаю, он быстро увидел, во что он влопался: что для пришедших Россия ещё ничтожней и омерзительней, чем для ушедших. Что только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади. Не русскую общественность предстояло вести новому бургомистру, а подручных немецкой полиции. Однако уж он был насажен на ось, и оставалось ему хорошо ли, дурно ли, а крутиться. Освободясь от одних палачей, помогать другим. И ту патриотическую идею, которую он мнил противопоставленной идее советской, — вдруг узнал он слитою с советской: непостижимым образом она от хранившего её меньшинства, как в решето, ушла к оболваненному большинству, — забыто было, как за неё расстреливали и как над ней глумились, и вот уж она была главный ствол чужого древа.

Должно быть, жутко и безысходно стало ему (им). Ущелье сдвинулось, и выход остался: либо в смерть, либо в каторжный приговор.

Конечно, не все там были Броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось и вороньё, любящее власть и кровь. Но эти — куда не слетаются! Такие и к НКВД прекрасно подошли. Таков и Мамулов, и дудинский Антонов, и какой-нибудь Пойсуйшапка — разве можно себе представить палачей мерзее? Да княжествуют десятилетиями и изводят народу во сто крат. А вот мы видели надзирателя Ткача (часть третья, гл. 20), — так тот и туда и сюда поспел.

Сказав о городе, не упустим теперь и о деревне. Среди сегодняшних либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня — вся, подавляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города, она нисколько не разделяла обожествления батьки Сталина (да и мировой революции туда же). Она была просто нормальна рассудком, и хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали; как жила она, ела и одевалась до колхозов и как при колхозах: как со двора сводили телёнка, овечку и даже курицу; как посрамляли и поганили церкви. О тот год ещё не гундосило радио по избам, и газеты читал не в каждой деревне один грамотей, и все эти Чжан Цзо-лины, Макдональды или Гитлеры были русской деревне — чужими, равными и ненужными болвашками.

В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: "Братья и сёстры!..", — один мужик ответил чёрной бумажной глотке:

— А-а, б…дь, а в о т не хотел? — и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают.

И зароготали мужики.

Если бы по всем сёлам да всех очевидцев опросить, — десять тысяч мы таких бы случаев узнали, ещё и похлеще.

Вот таково было настроение русской деревни в начале войны — и, значит, тех запасных, кто пил последние поллитра на полустанке и в пыли плясал с родными. А к тому же навалилось ещё не виданное на русской памяти поражение, и огромные деревенские пространства до обеих столиц и до Волги и многие мужицкие миллионы мгновенно выпали из-под колхозной власти, и — довольно же лгать и ретушировать историю! — оказалось, что республики хотят только независимости! деревня — только свободы от колхозов! рабочие — свободы от крепостных Указов! И если бы пришельцы не были так безнадёжно тупы и чванны, не сохраняли бы для Великогермании удобную казённую колхозную администрацию, не замыслили бы такую гнусь, как обратить Россию в колонию, — то не воротилась бы национальная идея туда, где вечно душили её, и вряд ли пришлось бы нам праздновать двадцатипятилетие российского коммунизма. (И ещё о партизанах кому-то когда-то придётся рассказать, как совсем не добрым выбором шли туда оккупированные мужики. Как поначалу они вооружались против партизан, чтоб не отдавать им хлеба и скота.)

Кто помнит великий исход населения с Северного Кавказа в январе 1943 — и кто его даст аналог из мировой истории? Чтобы население, особенно сельское, уходило бы массами с разбитым врагом, с чужеземцами, — только бы не остаться у победивших своих, — обозы, обозы, обозы, в лютую январскую стужу с ветрами!

Вот здесь и лежат общественные корни тех добровольческих сотен тысяч, которые даже при гитлеровском уродстве отчаялись и надели мундир врага. Тут приходит нам пора снова объясниться о власовцах. В первой части этой книги читатель ещё не был приготовлен принять правду всю (да всею не владею я, напишутся специальные исследования, для меня эта тема побочная). Там, в начале, пока читатель с нами вместе не прошёл всего лагерного пути, ему выставлена была только насторожка, приглашенье подумать . Сейчас, после всех этапов, пересылок, лесоповалов и лагерных помоек, быть может, читатель станет посогласнее. В первой части я говорил о тех власовцах, какие взяли оружие от отчаяния, от пленного голода, от безвыходности. (Впрочем, и там задуматься: ведь немцы начали использовать русских военнопленных только для нестроевой и тыловой помощи своим войскам, и кажется это был лучший выход для тех, кто только спасался, — зачем же оружие брали и шли лоб-на-лоб против Красной армии?)

А теперь, отодвигать дальше некуда, надо ж и о тех сказать, кто ещё до 1941 ни о чём другом не мечтал, как только взять оружие и бить этих красных комиссаров, чекистов и коллективизаторщиков? Помните, у Ленина: "Угнетённый класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами".[7] Так вот, на гордость нашу, показала советско-германская война, что не такие-то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально-исторических исследованиях: не рабами тянулись к сабле снести голову Сталину-батюшке. (Да не рабами и с этой стороны распрямлялись в красноармейской шинелке, — эту сложную форму краткой свободы невозможно было предсказать социологически.)

Эти люди, пережившие на своей шкуре 24 года коммунистического счастья, уже в 1941 знали то, чего не знал ещё никто в мире: что на всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво-изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся «советским». Что ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский, к тому времени затмивший Западу все глаза. И вот — пришла пора, оружие давалось этим людям в руки, — и неужели они должны были смирить себя, дать большевизму пережить свой смертельный час, снова укрепиться в жестоком угнетении — и только тогда начинать с ним борьбу (и посегодня не начатую почти нигде в мире)? Нет, естественно было повторить приём самого большевизма: как он сам вгрызся в тело России, ослабленное Первой мировой войной, так и бить его в подобный же момент во Второй!

Да уже в советско-финской войне 1939 года проявилось наше нежелание воевать. Это настроение пытался использовать Б. Г. Бажанов, бывший близкий помощник Сталина: обратить пленных красноармейцев под командой русских эмигрантов-офицеров против советского фронта — не для сражения, но для убеждения. Опыт оборвался внезапной капитуляцией Финляндии.

Когда началась советско-германская война — через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после великого украинского мора (шесть миллионов мёртвых, и даже не замечены соседнею Европой), через 4 года после бесовского разгула НКВД, через год после кандальных законов о производстве, и всё это — при 15-миллионных лагерях в стране и при ясной памяти ещё всего пожилого населения о дореволюционной жизни, — естественным движением народа было — вздохнуть и освободиться, естественным чувством — отвращение к своей власти. И не "застиг врасплох", и не "численное превосходство авиации и танков" (кстати, всеми численными превосходствами обладала РККА) так легко замыкало катастрофические котлы — по 300 тысяч (Белосток, Смоленск) и по 650 тысяч вооружённых мужчин (Брянск, Киев), разваливало целые фронты, и гнало в такой стремительный и глубокий откат армий, какого не знала Россия за все 1000 лет, да наверно и ни одна страна ни в одной войне, — а мгновенный паралич ничтожной власти, от которой отшатнулись подданные как от виснущего трупа. (Райкомы, горкомы сдувало в пять минут, и захлебнулся Сталин.) В 1941 году это сотрясение могло пройти доконечно. К декабрю 41-го 60 миллионов советского населения из 150 уже были вне власти Сталина! Не зря колотился сталинский приказ (0019, 16.7.41): "На всех (!) фронтах имеются многочисленные (!) элементы, которые даже бегут навстречу противнику и при первом соприкосновении с ним бросают оружие". (В Белостокском котле, начало июля 1941, из 340 тысяч пленных было 20 тысяч перебежчиков!) Положение казалось Сталину настолько отчаянным, что в октябре 1941 он телеграфно предлагал Черчиллю высадить на советскую территорию 25–30 английских дивизий. Какой коммунист глубже падал духом?

Вот настроение того времени: 22 августа 1941 командир 436 стрелкового полка майор Кононов открыто объявил своему полку, что переходит к немцам, чтобы влиться в Освободительную армию для свержения Сталина, — и пригласил с собой желающих. Он не только не встретил сопротивления, но весь полк пошёл за ним! Уже через три недели Кононов создал на той стороне добровольческий казачий полк (он сам был донским казаком). Когда он прибыл в лагерь военнопленных под Могилёвом для вербовки желающих, то из 5000 тамошних пленных — 4000 тут же выразило желание идти к нему, да он их взять не мог. — В лагере под Тильзитом в том же году половина советских военнопленных — 12 тысяч человек — подписали заявление, что пришла пора превратить войну в гражданскую.

Мы не забыли и всенародное движение Локтя Брянского: создание автономного русского самоуправления ещё до прихода немцев и независимо от них, устойчивая процветающая область из 8 районов, более миллиона жителей. Требования локотян были совершенно отчётливы: русское национальное правительство, русское самоуправление во всех занятых областях, декларация о независимости России в границах 1938 года и создание освободительной армии под русским командованием.

С хлебом-солью встречали немцев и донские станицы. Уж они-то не забыли, как их вырезбли коммунисты: всех мужчин с 16 до 65 лет.

В августе 1941 под Лугой ленинградский студент-медик Мартыновский создал партизанский отряд, главным образом из советских студентов: освобождаться от коммунизма. В сентябре 1941 под Порховом такой же противокоммунистический отряд из ленинградских (василеостровских) студентов и солдат, попавших в окружение, сформировал лейтенант Рутченко, недавний ленинградский аспирант. Но немцы потащили этот отряд обслуживать свои воинские части.

Населению СССР до 1941 естественно рисовалось: приход иностранной армии — значит свержение коммунистического режима, никакого другого смысла для нас не могло быть в таком приходе. Ждали политической программы, освобождающей от большевизма.

Разве от нас — через глушь советской пропаганды, через толщу гитлеровской армии, — легко было поверить, что западные союзники вошли в эту войну не за свободу вообще, а только за свою западно-европейскую свободу, только против национал-социализма, получше использовать советские армии, а на том и кончить? Разве не естественней было нам верить, что наши союзники верны самому принципу свободы — и не покинут нас под тиранией худшей?… Правда, именно эти союзники, за которых мы умирали и в 1-ю мировую войну, уже и тогда покинули нашу армию в разгроме, спеша обернуться к своему благополучию. Но опыт слишком жесток, чтоб усвоиться сердцем.

Справедливо научившись не верить советской пропаганде ни в чём, мы естественно не верили, чту за басни рассказывались о желании нацистов сделать Россию — колонией, а нас — немецким рабами, такой глупости нельзя было предположить в головах ХХ века, невозможно было поверить, не испытав реально на себе. Ещё и в 1942 году русское формирование в Осинторфе привлекало больше добровольцев, чем могла принять развёртываемая часть, на Смоленщине и Белоруссии для самоохраны сельских жителей от партизан, руководимых Москвой, создалась добровольная стотысячная "народная милиция" (в испуге запрещённая немцами). Даже и весной 1943 года ещё повсеместное воодушевление встречало Власова в двух его пропагандистских поездках, смоленской и псковской. Ещё и тогда население ждало: когда же будет наше независимое правительство и наша независимая армия? Есть у меня свидетельство из Пожеревицкого района Псковской области, как крестьянское население радушно относилось к тамошней власовской части: та часть не грабила, не дебоширила, имела старую русскую форму, помогала в уборке урожая, воспринималась как русская неколхозная власть. В неё приходили записываться добровольцы из гражданского населения (как записывались и в Локте к Воскобойникову), — надо же задуматься: по какой нужде? ведь не из лагеря военнопленных! — да немцы запрещали власовцам принимать пополнения (пусть-де записываются в полицаи). Ещё в марте 1943 в лагере военнопленных под Харьковом читали листовки о власовском движении (тогда мнимом) — и 730 офицеров подписали обращение о вступлении в русскую освободительную армию, — это с опытом двух полных лет войны, многие — герои сталинградской битвы, среди них командиры дивизий, комиссары полков! — притом лагерь был сытый, не голодное отчаяние влекло их на подписи. (Но характерно для немецкой тупости: из 730 подписавших 722 так никогда до конца войны не были освобождены из лагеря и не привлечены к действию.) И в 1943 году — те обозы за отступающей немецкой армией, десятки тысяч беженцев из советских областей вереницами, — только б не остаться под коммунизмом.

Возьму на себя сказать: да ничего бы не стоил наш народ, был бы народом безнадёжных холопов, если б в эту войну упустил хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству, упустил бы хоть замахнуться да матюгнуться на Отца родного . У немцев был генеральский заговор, — а у нас? Наши генеральские верхи были (и остались посегодня) ничтожны, растлены партийной идеологией и корыстью и не сохранили в себе национального духа, как это бывает в других странах. И только низы солдатско-мужицко-казацкие замахнулись и ударили. Это были сплошь — низы, там исчезающе мало было участие бывшего дворянства из эмиграции, или бывших богатых слоёв, или интеллигенции. И если бы дан был этому движению свободный размах, как он потёк с первых недель войны, — то это стало бы некой новой Пугачёвщиной: по широте и уровню захваченных слоёв, по поддержке населения, по казачьему участию, по духу — рассчитаться с вельможными злодеями, по стихийности напора при слабости руководства. Во всяком случае, движение это было куда более народным, простонародным , чем всё интеллигентское "освободительное движение" с конца ХIХ века и до февраля 1917, с его мнимо-народными целями и с его февральско-октябрьскими плодами. Но не суждено было ему развернуться, а погибнуть позорно с клеймом: измена священной нашей Родине!

Потеряли мы вкус к социальным объяснениям событий, это у нас — переверташка, когда как выгодно. А дружеский сталинский пакт с Риббентропом и Гитлером? А хорохоренье молотовское и ворошиловское перед войною? И потом — оглушительная бездарность, неготовность, неумение (и трусливое бегство правительства из Москвы), и по полмиллиона войск, оставляемых в котлах, — это не измена Родине? Не с бульшими последствиями? Почему же этих изменников мы так бережём в квартирах на улице Грановского?

О-о, долгб! долга! долга та скамья, на которой расселись бы все палачи и все предатели нашего народа, если б сажать их от самых… и до самых…

На неудобное у нас не отвечают. Умалчивают. Вместо этого вот что нам вскричат:

— Но принцип ! Но самый принцип! Но имеет ли право русский человек для достижения своих политических целей, пусть кажущихся ему правильными, опереться на локоть немецкого империализма?!.. Да ещё в момент беспощадной с ним войны?

Вот, правда, ключевой вопрос: для целей, кажущихся тебе благородными, можно ли воспользоваться поддержкой воюющего с Россией немецкого империализма?

Все единодушно воскликнут сегодня: нет! нет! нет!

Но откуда же тогда — немецкий экстерриториальный вагон от Швейцарии до Швеции и с заездом (как мы теперь узнали) в Берлин? Вся печать от меньшевиков до кадетов тоже кричала: нет! нет! — а большевики разъяснили, что это можно, что даже смешно в этом укорять. Да и не один там был вагон. А летом 1918 сколько вагонов большевики погнали из России — то с продуктами, то с золотом, — и всё Вильгельму в пасть! Превратить войну в гражданскую — это Ленин предложил прежде власовцев.

— Но цели! но цели какие были?!

А — какие? А — где они, те цели?…

— Да ведь то был — Вильгельм! кайзер, кайзерчик! То же — не Гитлер! И в России рази ж было правительство? временное…

Впрочем, по военной запальчивости мы и о кайзере когда-то не писали иного, как «лютый» да «кровожадный», о кайзеровских солдатах незапасливо кричали, что они младенцам головы колют о камни. Но пусть — кайзер. Однако и Временное же: ЧК не имело, в затылки не стреляло, в лагеря не сажало, в колхозы не загоняло. Временное — тоже не сталинское.

Пропорционально.

* * *

Не то чтоб у кого-то дрогнуло сердце, что умирают каторжные алфавиты, а просто кончалась война, острастка такая уже не была потребна, новых полицаев образоваться не могло, рабочая сила была нужна, а в каторге вымирали зря. И уже к 1945 году бараки каторжан перестали быть тюремными камерами, двери отперлись на день, параши вынесли в уборную, в санчасть каторжане получили право ходить своими ногами, а в столовую гоняли их рысью — для бодрости. И сняли блатных, объедавших каторжан, и из самих каторжан назначили обслугу. Потом и письма стали им разрешать, дважды в год.

В годы 1946-47 грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом стираться: политически-неразборчивое инженерное начальство, гонясь за производственным планом, стало (во всяком случае на Воркуте) хороших специалистов-каторжан переводить на обычные лагпункты, где уж ничего не оставалось каторжанину от каторги, кроме его номера, а чернорабочую скотинку с ИТЛовских лагпунктов для пополнения совать на каторжные.

И так засмыкали бы неразумные хозяйственники великую сталинскую идею воскрешения каторги, — если бы в 1948 году не подоспела у Сталина новая идея вообще разделить туземцев ГУЛАГа, отделить социально-близких блатных и бытовиков от социально-безнадёжной Пятьдесят Восьмой.

Всё это было частью ещё более великого замысла Укрепления Тыла (из названия видно, что Сталин готовился к близкой войне). Созданы были Особые лагеря [8] с особым уставом — малость помягче ранней каторги, но жёстче обычных лагерей.

Для отличия придумали таким лагерям давать названия не по местности, а фантастическо-поэтические. Развёрнуты были: Горлаг (Горный Лагерь) в Норильске, Берлаг (Береговой лагерь) на Колыме, Минлаг (Минеральный) на Инте, Речлаг на Печоре, Дубровлаг в Потьме, Озёрлаг в Тайшете, Степлаг, Песчанлаг и Луглаг в Казахстане, Камышлаг в Кемеровской области.

По ИТЛовским лагерям поползли мрачные слухи, что Пятьдесят Восьмую будут посылать в Особые лагеря уничтожения. (Ни исполнителям, ни жертвам не вступало, конечно, в голову, что для этого может понадобиться какой-нибудь там особый новый приговор.)

Закипела работа в УРЧах[9] и оперчекистских отделах. Писались таинственные списки и возились куда-то на согласование. Затем подгонялись долгие красные эшелоны, подходили роты бодрого конвоя краснопогонников с автоматами, собаками и молотками, — и враги народа, выкликнутые по списку, неотклонимо и неумолимо вызывались из пригретых бараков на далёкий этап.

Но вызывали Пятьдесят Восьмую не всю. Лишь потом, сообразя по знакомым, арестанты поняли, кого оставляли с бытовиками на островах ИТЛ — оставили чистую 58–10, то есть простуюантисоветскую агитацию, значит — одиночную, ни к кому не обращённую, ни с кем не связанную, самозабвенную. (И хотя почти невозможно было представить себе таких агитаторов, но миллионы их были зарегистрированы и оставлены на старых ГУЛАГовских островах.) Если же агитаторы были вдвоём или втроём, если они имели хоть какую-нибудь наклонность к выслушиванию друг друга, к перекличке или к хору, — они имели довесок 58–11 "группового пункта" и как дрожжи антисоветских организаций ехали теперь в Особые лагеря. Само собой ехали туда изменники Родины (58-1-а и — б), буржуазные националисты и сепаратисты (58-2), агенты мировой буржуазии (58-4), шпионы (58-6), диверсанты (58-7), террористы (58-8), вредители (58-9) и экономические саботажники (58–14). Сюда же удобно помещались те военнопленные немцы (Минлаг) и японцы (Озёрлаг), которых намеревались держать и после 1948 года.

Зато в лагерях ИТЛ оставались недоносители (58–12) и пособники врага (58-3). Наоборот, каторжане, посаженные именно за пособничество врагу, ехали теперь в Особые лагеря вместе со всеми.

Разделение было ещё глубозначительнее, чем мы его описали. По каким-то непонятным признакам оставались в ИТЛ то двадцатипятилетницы-изменницы (Унжлаг), то кое-где цельные лагпункты из одной Пятьдесят Восьмой, включая власовцев и полицаев, — не Особлаги, без номеров, но с жестоким режимом (например, Красная Глинка на волжской Самарской луке; лагерь Туим в Ширинском районе Хакасии; южно-сахалинский). Лагеря эти оказались суровы, и не легче было в них жить, чем в Особлагах.

А чтобы однажды произведенный Великий Раздел Архипелага не вернулся опять к смешению, установлено было с 1949 года, что каждый новообработанный с воли туземец получает кроме приговора ещё и постановление (облГБ и прокуратуры) в тюремном деле: в каких лагерях этого козлика постоянно содержать.

Так, подобно зерну, умирающему, чтобы дать растение, зерно сталинской каторги проросло в Особлаги.

Красные эшелоны по диагоналям Родины и Архипелага повезли новый контингент .

А на Инте догадались и просто перегнали это стадо из одних ворот в другие.

Чехов жаловался, что нет у нас "юридического определения — что такое каторга и для чего она нужна".

Так то ж ещё было в просвещённом ХIХ веке! А в середине ХХ пещерного мы и не нуждались понимать и определять. Решил Батька, что будет так, — вот и всё определение.

И мы понимающе киваем головами.

Глава 2. Ветерок революции

Никогда б не поверил я в начале своего срока, подавленный его непроглядной длительностью и пришибленный первым знакомством с миром Архипелага, что исподволь душа моя разогнётся; что с годами, сам для себя незаметно подымаясь на невидимую вершину Архипелага, как на гавайскую Мауна-Лоа, я оттуда взгляну совсем спокойно на дали Архипелага, и даже неверное море потянет меня своим переблескиванием.

Середину срока я провёл на золотом островке, где арестантов кормили, поили, содержали в тепле и чисте. В обмен за всё это требовалось немного: двенадцать часов сидеть за письменным столом и угождать начальству.

А я вдруг потерял вкус держаться за эти блага!.. Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядчика с Красной Пресни — "не попасть на общие любой ценой". Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке.

Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть. Дороже тамошнего сливочного масла и сахара мне стало — распрямиться.

И нас, нескольких, «распрямили» — на этап в Особый лагерь.

Везли нас туда долго — три месяца (на лошадях в ХIХ веке можно было быстрей). Везли нас так долго, что эта дорога стала как бы периодом жизни, кажется, за эту дорогу я даже характером изменился и взглядами.

Путь наш выдался какой-то бодрый, весёлый, многозначительный. В лица толкался нам свежий крепчающий ветерок — каторги и свободы. Со всех сторон подбывали люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами! за нами! за нами! — а не за нашими судьями и тюремщиками.

Знакомые Бутырки встретили нас раздирающим женским криком из окна, наверное одиночки: "Спасите! Помогите! Убивают! Убивают!" И вопль захлебнулся в надзирательских ладонях.

На бутырском «вокзале» нас перемешали с новичками 1949 года посадки. У них у всех были смешные сроки — не обычные десятки, а четвeртные . Когда на многочисленных перекличках они должны были отвечать о конце своего срока, то звучало издевательством: "октября тысяча девятьсот семьдесят четвёртого!", "февраля тысяча девятьсот семьдесят пятого!"

Отсидеть столько — казалось, нельзя. Надо было кусачки добывать — резать проволоку.

Самые эти двадцатипятилетние сроки создавали новое качество в арестантском мире. Власть выпалила по нам всё, что могла. Теперь слово было за арестантами — слово свободное, уже нестеснённое, неугрожаемое, — то самое слово, которого всю жизнь не было у нас и которое так необходимо для прояснения и сплочения.

Уж мы сидели в арестантском вагоне, когда из станционного репродуктора на Казанском вокзале услышали о начале корейской войны. В первый же день до полудня пройдя сквозь прочную линию обороны южнокорейцев на 10 километров, северокорейцы уверяли, что на них напали. Последний придурковатый фронтовик мог разобраться, что напал именно тот, кто продвинулся в первый день.

Эта корейская война тоже возбудила нас. Мятежные, мы просили бури! Ведь без бури, ведь без бури, ведь без бури мы были обречены на медленное умирание!..

За Рязанью красный солнечный восход с такой силой бил через оконные слепыши «вагон-збка», что молодой конвоир в коридоре против нашей решётки щурился от солнца. Конвой был как конвой: в купе натолкал нас по полтора десятка, кормил селёдкой, но, правда, приносил и воды и выпустил на оправку вечером и утром, и не о чём нам было бы с ним спорить, если б этот паренёк не бросил неосторожно, да даже и без злости совсем, что мы — враги народа.

И тут поднялось! Из купе нашего и соседнего стали ему лепить:

— Мы — враги народа, а почему в колхозе жрать нечего?

— Ты-то вон сам деревенский, по лицу видно, небось на сверхсрочную останешься, псом цепным, землю пахать не вернёшься?

— Если мы — враги, что ж вы воронки перекрашиваете! И возили б открыто!

— Эй, сынок! У меня двое таких, как ты, с войны не вернулись, а я — враг, да?

Ничто подобное уже давно-давно не летало через наши решётки! Кричали мы всё вещи самые простые, слишком зримые, чтоб их опровергнуть.

К растерявшемуся пареньку подошёл сержант-сверхсрочник, но не поволок никого в карцер, не стал записывать фамилий, а пробовал помочь своему солдату отбиться. И в этом тоже нам чудились признаки нового времени — хотя какое уж там «новое» время в 1950 году! — нет, признаки тех новых отношений в тюремном мире, которые создавались новыми сроками и новыми политическими лагерями.

Спор наш стал принимать вид истинного состязания аргументов. Мальчики оглядывали нас и уже не решались называть врагами народа никого из этого купе и никого из соседнего. Они пытались выдвигать против нас что-то из газет, из политграмоты, — но не разумом, а слухом почувствовали, что фразы звучат фальшиво.

— Смотри, ребята! Смотри в окно! — подали им от нас. — Вон вы до чего Россию довели!

А за окнами тянулась такая гнилосоломная, покосившаяся, ободранная, нищая страна (рузаевской дорогой, где иностранцы не ездят), что если бы Батый увидел её такой загаженной, — он бы её и завоёвывать не стал.

На тихой станции Торбеево по перрону прошёл старик в лаптях. Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенною рамой и через решётку окна и через внутреннюю решётку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам её стекали редкие слёзы. Так стояла корявая и так смотрела, будто сын её лежал промеж нас. "Нельзя смотреть, мамаша", — негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко-широко открыв и не мигая глазёнками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся — старуха подняла чёрные персты и истово, неторопливо перекрестила нас.

А на другой станции какая-то девка в горошковом платье, очень нестеснённая и не пугливая, подошла к нашему окну вплотную и бойко стала спрашивать, по какой мы статье и сроки какие. "Отойди", — зарычал на неё конвойный, ходивший по платформе. "А что ты мне сделаешь? Я и сама такая! Нб вот пачку папирос, передай ребятам!" — и достала пачку из сумочки. (Мы-то уж догадались: девка эта отсидевшая . Сколько из них, бродящих как вольные, уже прошли обучение в Архипелаге!) "Отойди! Посажу!" — выскочил из вагона помначкар. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. "Шел бы ты на…, му…к!" Подбодрила нас: "…на них кладите, ребята!" И удалилась с достоинством.

Вот так мы и ехали, и не думаю, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным. Мы ехали — и всё больше зажигались и в правоте своей, и что вся Россия с нами, и что подходит время кончать, кончать это заведение.

На Куйбышевской пересылке, где мы загорали больше месяца, тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных (у них и скуление какое-то противно-визгливое): "Помогите! Выручайте! Фашисты бьют! Фашисты!"

Вот где невидаль! — «фашисты» бьют блатных? Раньше всегда было наоборот.

Но скоро камеры пересортировывают, и мы узнаем: ещё пока дива нет. Ещё только первая ласточка — Павел Баранюк, грудь как жернов, руки — коряги, всегда готовые и к рукопожатию и к удару, сам чёрный, нос орлиный, скорее похож на грузина, чем на украинца. Он — фронтовой офицер, на зенитном пулемёте выдержал поединок с тремя «Мессерами»; представлялся к Герою, отклонён Особым Отделом; посылался в штрафную, вернулся с орденом; сейчас — десятка, по новой поре — "детский срок".

Блатных он успел уже раскусить за то время, что ехал из новоград-волынской тюрьмы, и уже дрался с ними. А тут в соседней камере сидел на верхних нарах и мирно играл в шахматы. Вся камера была — Пятьдесят Восьмая, но администрация подкинула двоих блатарей. Небрежно куря «Беломор» и идя очистить себе законное место на нарах у окна, Фиксатый пошутил: "Ну, так и знал, опять к бандитам посадили!" Наивный Велиев, ещё не видавший как следует блатарей, захотел его подбодрить: "Да нет, Пятьдесят Восьмая. А ты?" — "А я — растратчик, учёный человек!" Согнав двоих, блатари бросили свои мешки на законные места и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. И Пятьдесят Восьмая — нет! — она ещё не была нова, она не сопротивлялась. Шестьдесят мужчин покорно ждали, пока к ним подойдут и ограбят. Есть завораживающее какое-то действие в этой наглости блатных, не допускающих встретить сопротивления. (Да и расчёт, что начальство всегда за них.) Баранюк продолжал как будто переставлять фигуры, но уже ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он свешенной ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Так и стал поочерёдно бить их этой крышкой, пока она разлетелась, — а крестовина там была из бруска-сороковки. Блатные перешли к жалости, но нельзя отказать, что в их воплях был и юмор, смешную сторону они не упускали: "Что ты делаешь? Крестом бьёшь!" "Ты ж здоровый, что ты человека обижаешь?" Однако, зная им цену, Баранюк продолжал бить, и тогда-то один из блатарей кинулся кричать в окно: "Помогите! Фашисты бьют!"

Блатари этого так не забыли, несколько раз потом угрожали Баранюку: " От тебя трупом пахнет!Вместе поедем!" Но не нападали больше.

И с суками тоже было вскоре столкновение у нашей камеры. Мы были на прогулке, совмещённой с оправкой, надзирательница послала суку выгонять наших из уборной, тот гнал, но его высокомерие (по отношению к «политическим», как же!) возмутило молоденького, нервного, только что осуждённого Володю Гершуни, тот стал суку одёргивать, сука свалил паренька ударом. Прежде бы так и проглотила это Пятьдесят Восьмая, сейчас же Максим-азербайджанец (убивший своего предколхоза) бросил в суку камень, а Баранюк двинул его по челюсти, тот полосанул Баранюка ножом (помощники надзора ходят с ножами, это у нас неудивительно) и бежал под защиту надзора, Баранюк гнался за ним. Тут всех нас быстро загнали в камеру, и пришли тюремные офицеры — выяснить, кто зачинщик, и пугать новыми сроками за бандитизм (о суках родных у эмведешников всегда сердце болит). Баранюк кровью налился и выдвинулся сам: "Я этих сволочей бил и буду бить, пока жив!" Тюремный кум предупредил, что нам, контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопасней держать язык за зубами. Тут выскочил Володя Гершуни, почти ещё мальчик, взятый из девятого класса, — не однофамилец, а дальгий племянник того Гершуни, начальника боевой группы эсеров. "Мы — не контрреволюционеры! — по-петушиному закричал он куму. — Это уже прошло. Сейчас мы опять ре-во-лю-цио-неры! только против советской власти!"

Ай, до чего ж весело! Вот дожили! И тюремный кум лишь морщится и супится, всё глотает. В карцер никого не берут, офицеры-тюремщики бесславно уходят.

Оказывается, можно так жить в тюрьме? — драться? огрызаться? громко говорить то, что думаешь? Сколько же мы лет терпели нелепо! Добро того бить, кто плачет. Мы плакали — вот нас и били.

Теперь в этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, как у нацистов, но где будут, наконец, одни политические, очищенные от бытовой слизи, — может быть, там и начнётся такая жизнь? Володя Гершуни, черноглазый, с матово-бледным заострённым лицом, говорит с надеждой: "Вот приедем в лагерь, разберёмся, с кем идти ". Смешной мальчик. Он серьёзно предполагает, что застанет там сейчас оживлённый многооттеночный партийный разброд, дискуссии, программы, подпольные встречи? "С кем идти"! Как будто нам оставили этот выбор. Как будто за нас не решили составители республиканских развёрсток на арест и составители этапов.

В нашей длинной-предлинной камере — бывшей конюшне, где вместо двух рядов ясель установились две полосы двухэтажных нар, в проходе столбишки из кривоватых стволов подпирают старенькую крышу, чтоб не рухнула, а окошки по длинной стене тоже типично-конюшенные, чтоб только сена не заложить мимо ясель (и ещё эти окошки загорожены намордниками), — в нашей камере человек сто двадцать, и кого только не наберётся. Больше половины — прибалтийцы, люди необразованные, простые мужики: в Прибалтике идёт вторая чистка, сажают и ссылают всех, кто не хочет добровольно идти в колхозы, или есть подозрение, что не захочет. Затем немало западных украинцев — ОУНовцев,[10]и тех, кто дал им раз переночевать и кто накормил их раз. Затем из Российской Федеративной — меньше новичков, больше повторников . Ну и, конечно, сколько-то иностранцев.

Всех нас везут в одни и те же лагеря (узнаём у нарядчика — в Степной лагерь). Я всматриваюсь в тех, с кем свела судьба, и стараюсь вдуматься в них.

Особенно прилегают к моей душе эстонцы и литовцы. Хотя я сижу с ними на равных правах, мне так стыдно перед ними, будто посадил их я. Неиспорченные, работящие, верные слову, недерзкие, — за что и они втянуты на перемол под те же проклятые лопасти? Никого не трогали, жили тихо, устроенно и нравственнее нас — и вот виноваты в том, что живут у нас под локтем и отгораживают от нас море.

"Стыдно быть русским!" — воскликнул Герцен, когда мы душили Польшу. Вдвое стыдней быть советским перед этими незабиячливыми беззащитными народами.

К латышам у меня отношение сложнее. Тут — рок какой-то. Ведь они это сами сеяли.

А украинцы? Мы давно не говорим — "украинские националисты", мы говорим только «бандеровцы», и это слово стало у нас настолько ругательным, что никто и не думает разбираться в сути. (Ещё говорим — «бандиты», по тому усвоенному нами правилу, что все в мире, кто убивает за нас, — «партизаны», а все, кто убивает нас, — «бандиты», начиная с тамбовских крестьян 1921 года.)

А суть та, что хотя когда-то, в Киевский период, мы составляли единый народ, но с тех пор его разорвало, и веками шли врозь и вкось наши жизни, привычки, языки. Так называемое «воссоединение» было очень трудной, хотя может быть и искренней чьей-то попыткой вернуться к прежнему братству. Но плохо потратили мы три века с тех пор. Не было в России таких деятелей, кто б задумался, как свести дороднб украинцев и русских, как сгладить рубец между ними. (А если б не было рубца, так не стали бы весной 1917 года образовываться украинские комитеты и Рада потом. Впрочем, в февральскую революцию они только федерации требовали, никто и не думал отъединяться, этот жестокий раскол лёг от коммунистических лет.)

Большевики до прихода к власти приняли вопрос без затруднений. В «Правде» 7 июня 1917 Ленин писал, что большевики считают Украину "захватом русских царей и капиталистов". Он написал это, когда уже существовала Центральная Рада. А 2 ноября 1917 была принята "Декларация прав народов России", — ведь не в шутку же? ведь не в обман заявили, что имеют право народы России на самоопределение вплоть до отделения? Полугодом позже советское правительство просилокайзеровскую Германию посодействовать Советской России в заключении мира и определении точных границ с Украиной, — и 14 июня 1918 Ленин подписал такой мир с гетманом Скоропадским. Тем самым он показал, что вполне примирился с отделением Украины от России — даже если Украина будет при этом монархической!

Но странно. Едва только пали немцы перед Антантой (что не могло иметь влияния на принципынашего отношения к Украине!), за ними пал и гетман, а большевистских силёнок оказалось побольше, чем у Петлюры, — большевики сейчас же перешли признанную ими границу и навязали единокровным братьям свою власть. Правда, ещё 15–20 лет потом мы усиленно и даже с нажимом играли на украинскоймове и внушали братьям, что они совершенно независимы и могут от нас отделиться, когда угодно. Но как только они захотели это сделать в конце войны, мы объявили их «бандеровцами», стали ловить, пытать, казнить и отправлять в лагеря. (А «бандеровцы», как и «петлюровцы», это всё те же украинцы, которые не хотят чужой власти. Узнав, что Гитлер не несёт им обещанной свободы, они и против Гитлера воевали всю войну, но мы об этом молчим, это так же невыгодно нам, как Варшавское восстание 1944 года.)

Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить, и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове? Даже Михаил Булгаков (в "Белой гвардии") поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чём-то (довольно того, что это ощущают они, меньшие), — очень горько! но раз уж это так? раз упущено время и больше всего упущено в 30-е и 40-е годы, обострено-то больше всего не при царе, а ппи коммунистах! — почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей? черкасских фруктов?

Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших.

Топнуть ногой и крикнуть "моё!" — самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести: "кто хочет жить — живите!" Как ни удивительно, но не сбылись предсказания Передового Учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему-то расцвёл. И подходит время нам, нравится или не нравится, — платить по всем векселям о самоопределении, о независимости — самим платить, а не ждать, что будут нас жечь на кострах, в реках топить и обезглавливать. Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, — но величием поступков. И глубиною вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят.

С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века — значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим — федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит. Не уступить — безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем.

Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением.[11]

* * *

Мы почему-то долго живём в этой длинно-конюшенной камере, и нас всё никак не отправят в наш Степлаг. Да мы и не торопимся: нам весело здесь, а там будет — только хуже.

Без новостей нас не оставляют — каждый день приносят какую-то газетёнку половинного размера, мне достаётся читать её всей камере вслух, и я читаю её с выражением , там есть что выразить.

В эти дни как раз исполняются десятилетия освобождения Эстонии, Латвии и Литвы. Кое-кто понимает по-русски, переводит остальным (я делаю паузы), и те воют, просто воют со всех нар, нижних и верхних, услышав, какая в их странах впервые в истории установилась свобода и процветание. За каждым из этих прибалтов (а их во всей пересылке добрая треть) остался разорённый дом, и хорошо если ещё семья, а то и семья другим этапом едет в ту же Сибирь.

Но больше всего, конечно, волновали пересылку сообщения из Кореи. Сталинский блицкриг там сорвался. Уже скликались добровольцы ООН. Мы воспринимали Корею как Испанию третьей мировой войны. (Да наверно как репетицию Сталин её и задумал.) Эти солдаты ООН особенно нас воодушевляли: что за знамя! — кого оно не объединит? Прообраз будущего всечеловечества!

Так тошно нам было, что мы не могли подняться выше своей тошноты. Мы не могли так мечтать, так согласиться: пусть мы погибнем, лишь были бы целы все те, кто сейчас из благополучия равнодушно смотрит на нашу гибель. Нет, мы жаждали бури!

Удивятся: что за циничное, что за отчаянное состояние умов? И вы могли не думать о военных бедствиях огромной воли? — Но воля-то нисколько не думала о нас! — Так вы что ж: могли хотетьмировой войны? — А давая всем этим людям в 1950 году сроки до середины 70-х, — что же им оставили хотеть , кроме мировой войны?

Мне самому сейчас дико вспоминать эти наши тогдашние губительные ложные надежды. Всеобщее ядерное уничтожение ни для кого не выход. Да и без ядерного: всякая военная обстановка лишь служит оправданием для внутренней тирании, усиляет её. Но искажена будет моя история, если я не скажу правды — чту чувствовали мы в то лето.

Как поколение Ромена Роллана было в молодости угнетено постоянным ожиданием войны, так наше арестантское поколение угнетено было её отсутствием, — и только это будет полной правдой о духе Особых политических лагерей. Вот как нас загнали. Мировая война могла принести нам либо ускоренную смерть (стрельба с вышек, отрава через хлеб и бациллами, как делали немцы), либо всё же свободу. В обоих случаях — избавление гораздо более близкое, чем конец срока в 1975 году.

На это и был расчёт Пети П-ва. Петя П-в был в нашей камере последний живой человек из Европы. Сразу после войны все камеры забиты были этими русаками, возвращавшимися из Европы. Но кто тогда приехал — давно в лагерях или уже в земле, остальные зареклись, не едут, — а этот откуда? Он добровольно вернулся на родину в ноябре 1949 года, когда уже нормальные люди не возвращались.

Война застигла его под Харьковом учеником ремесленного училища, куда он был мобилизован насильно. Так же насильно немцы повезли их, подростков, в Германию. Там он и пробыл «остовцем» до конца войны, там же сформировалась и его психология: надо стараться жить легко, а не работать, как заставляют с малолетства. На Западе, пользуясь европейской доверчивостью и пограничной нестеснённостью, П-в угонял французские автомобили в Италию, итальянские — во Францию и продавал со скидкой. Во Франции его однако выследили и арестовали. Тогда он написал в советское посольство, что желает вернуться в дорогое ему отечество. П-в рассуждал так: французскую тюрьму придётся отбыть до последнего дня, а могут дать лет десять. В Советском же Союзе за измену родине дадут двадцать пять, — но уже падают первые капли третьей мировой войны; Союз, дескать, не простоит и трёх лет, выгоднее сесть в советскую тюрьму. Друзья из посольства явились немедленно и прижали Петю П-ва к сердцу. Французские власти охотно уступили вора.[12] Человек тридцать собралось в посольстве таких и близких к таким. Их с комфортом доставили на пароходе в Мурманск, распустили по городу погулять и в течение суток поодиночке всех переловили.