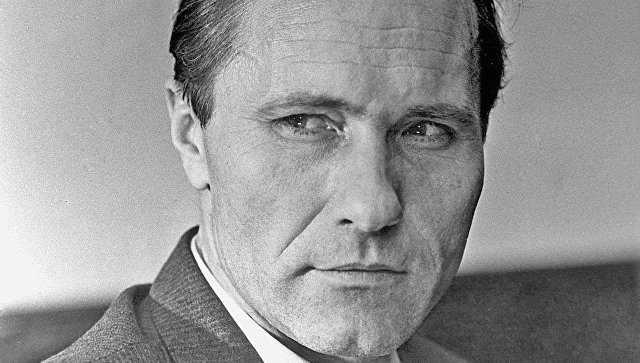

Кадр из худ. фильма "Крепкий мужик" (1991г.)

В третьей бригаде колхоза "Гигант" сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада – из церкви – вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка; оно бы ничего, запас карман не трет, да мыши окаянные… И дегтярилн, и химией обсыпали сбрую – грызут), метла, грабли, лопаты… И осталась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая, церковка, а оживляла деревню (некогда сельцо), собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ.

Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал… Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой. Встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал:

– Церква-то освободилась теперь…

– Ну.

– Чего с ней делать-то?

– Закрой, да пусть стоит. А что?

– Там кирпич добрый, я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить.

– Это ее разбирать – надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали!

– Я ее свалю.

– Как?

– Так. Тремя тракторами зацеплю – слетит как миленькая,

– Попробуй.

В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора… На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы – на углах и посреди стены – девять бревен…

Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом,– крикливо, с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей – вроде и не слышал их и не видел.

– Николай, да тебе велели али как? – спрашивали.– Не сам ли уж надумал?

– Мешала она тебе?!

Подвыпивший кладовщик, Михаиле Беляков, полез под тросами к Шурыгину.

– Колька, ты зачем это?

Шурыгин всерьез затрясся, побелел:

– Вон отсудова, пьяная харя!

Михаиле удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать горазд и никогда не обзывался "пьяной харей", Что с ним?

Между тем бревна закрепили, тросы подровняли… Сейчас взревут тракторы, и произойдет нечто небывалое в деревне – упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней, в пей отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли видеть каждый день, так и ее…

Опять стали раздаваться голоса:

– Николай, кто велел-то?

– Да сам он!.. Вишь, морду воротит, черт.

– Шурыгин, прекрати своевольничать!

Шурыгин – ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку… Кланька несмело – видела: что-то непонятное творится с мужем – подошла.

– Коль, зачем свалить-то хочешь?

– Вон отсудова! – велел и ей Шурыгин. – И не лезь!

Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время – побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд "на исполнение работ".

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне.

– Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..

– Не суйтесь не в свое дело,– сказал Шурыгин.

– Это мое дело! Это народное дело!..– Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные слова, только покраснел и кричал: – Вы не имеете права! Варвар! Я буду писать!..

Шурыгин махнул трактористам… Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко, с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной.

– Ответишь за убийство! Идиот…

Тракторы остановились.

– Уйди-и! – заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы.

– Не смей трогать церковь! Не смей!

Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие.

– Давай! – крикнул он трактористам,

– Становитесь все под стену! – кричал учитель всем.– Становитесь!.. Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!..

– Давай, какого!.. – заорал Шурыгин трактористам.

Трактористы усунулись в кабины, взялись за рычаги.

– Становитесь под стену! Становитесь все!..

Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали,

Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели… Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно – ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви… Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине… Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз.

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви, Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них. Шурыгин остановил тракторы. Начали по-новой заводить тросы. Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки. Через три часа все было кончено. От церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали.

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза.

– Все, угорела! – весело закричал в трубку.

Председатель, видно, не понял, кто угорел.

– Да церква-то! Все, мол, угорела! Ага. Все в порядке. Учитель тут пошумел малость… Но! Учитель, а хуже старухи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича – кусками. Не знаю, как их потом долбать… Попробовал ломиком – крепкая, зараза. Действительно, литье! Но! Будь здоров! Ничего.

Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели – кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов.

– Видела, как мы церкву уговорили? – Шурыгин улыбался, довольный,

– Дурацкое дело нехитрое,– не скрывая злости, сказала продавщица.

– Почему дурацкое? – Шурыгин перестал улыбаться,

– Мешала она тебе, стояла?

– А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем…

– А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот!

– Халява! – тоже обозлился Шурыгин. – Не понимаешь, значит, помалкивай.

– Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, я те разбужу! Халява… За халяву-то можно и по морде получить, Дам вот счас гирькой по кумполу, узнаешь халяву.

Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщицу, но подошли вездесущие бабы.

– Дай бутылку.

– Иди промочи горло-то,-заговорили сзади.– Пересохло.

– Как же – пыльно!

– Руки чесались у дьявола…

Шурыгин пооглядывался строго на баб, но их много, не перекричать. Да и злость их – какая-то необычная: всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал:

– Я вам прижму хвосты-то!

И скорей ушел.

Шел, злился: "Ведь все равно же не молились, паразитки, а теперь хай устраивают. Стояла – никому дела не было, а теперь хай подняли".

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах. Смотрел и успокаивался. "Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут – вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и…– Вспомнилась некстати продавщица, и Шурыгин подумал зло и непреклонно: – И нечего ей стоять, глаза мозолить".

Дома Шурыгина встретили форменным бунтом: жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, хворая мать заругалась с печки:

– Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина… Хоть бы заикнулся раз – тебя бы, может, образумили добрые люди. Ох горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, прокляну-ут! И знать не будешь, откуда напасти ждать: то ли дома окочурисся в одночасье, то ли где лесиной прижмет невзначай…

– Чего эт меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать?

– Да грех-то какой!

– Ваську Духанина прокляли – он крест своротил? Наоборот, большим человеком стал…

– Тада время было другое. Кто тебя счас-то подталкивал – рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки… Погоди, тебя ишо сама власть взгреет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали, он вот напишет куда следоват – узнаешь. Гляди-ко, тогда устояла, матушка, так он теперь нашелся. Идол ты лупоглазый,

– Ладно, лежи хворай.

– Глаз теперь не кажи на люди…

– Хоть бы молиться ходили! А то стояла – никто не замечал…

– Почто это не замечали! Да, бывало, откуда ни идешь, а ее уж видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее – вроде уж дома. Она сил прибавляла…

– Сил прибавляла… Ходят они теперь пешком-то! Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне – ни один черт ни охнет, а тут – загоревали. Переживут!

– Ты-то переживи теперь! Со стыда теперь усохнешь…

Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчанья, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки, выпил. Закурил. "К кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется,– подумал.– Ну и хрен с ними! Сгребу бульдозером в кучу и пусть крапивой зарастает".

Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще, но идти и видеть злую продавщицу не хотелось – не мог. Попросил жену:

– Сходи возьми бутылку.

– Пошел к черту! Он теперь дружок тебе,

– Сходи, прошу…

– Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других. Идиот.

– Заткнись, Туда же…

– Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели туда же, куда ты, харя необразованная? Просили, всем миром просили – нет! Вылупил шары-то свои…

– Замолчи! А то опояшу разок…

– Опояшь! Тронь только, харя твоя бесстыжая!.. Только тронь!

"Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили все".

Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл… До района восемнадцать километров, там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой ему тут скандал устроили… Хоть посмеяться.

На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпича, пахнуло затхлым духом потревоженного подвала.

"Семнадцатый век, – вспомнил Шурыгин.– Вот он, твой семнадцатый век! Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши".

Шурыгин наддал газку… и пропел громко, чтобы все знали, что у него – от всех этих проклятий-прекрасное настроение:

Что ты, что ты, что ты, что ты!

Я солдат девятой роты,

Тридцать первого полка…

Оп, тирдар-пупия!

Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду.

Конкурс "Русская Голгофа"

Конкурс "Русская Голгофа"

Дмитрий Юдкин

Дмитрий Юдкин

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Вадим Бергаментов

Вадим Бергаментов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Александр Трубин

Александр Трубин

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Игорь Гревцев

Игорь Гревцев

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Леонид Петухов

Леонид Петухов

Сергей Моисеев

Сергей Моисеев

Георгий Боровиков

Георгий Боровиков

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский