Главная » Проза

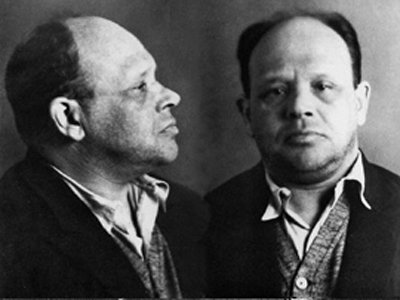

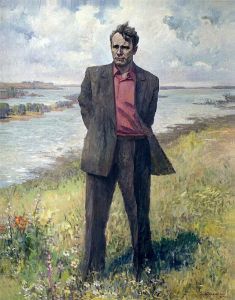

ЩЕПКИ (повесть). Владимир Зазубрин

На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.

На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.

Инфантьев (рассказ). Андрей Битов

Когда именно начал Инфантьев служить в этом НИИ, никто не знал хотя бы потому, что знать такие вещи было как раз в его ведении. Казалось, он служил тут всегда.

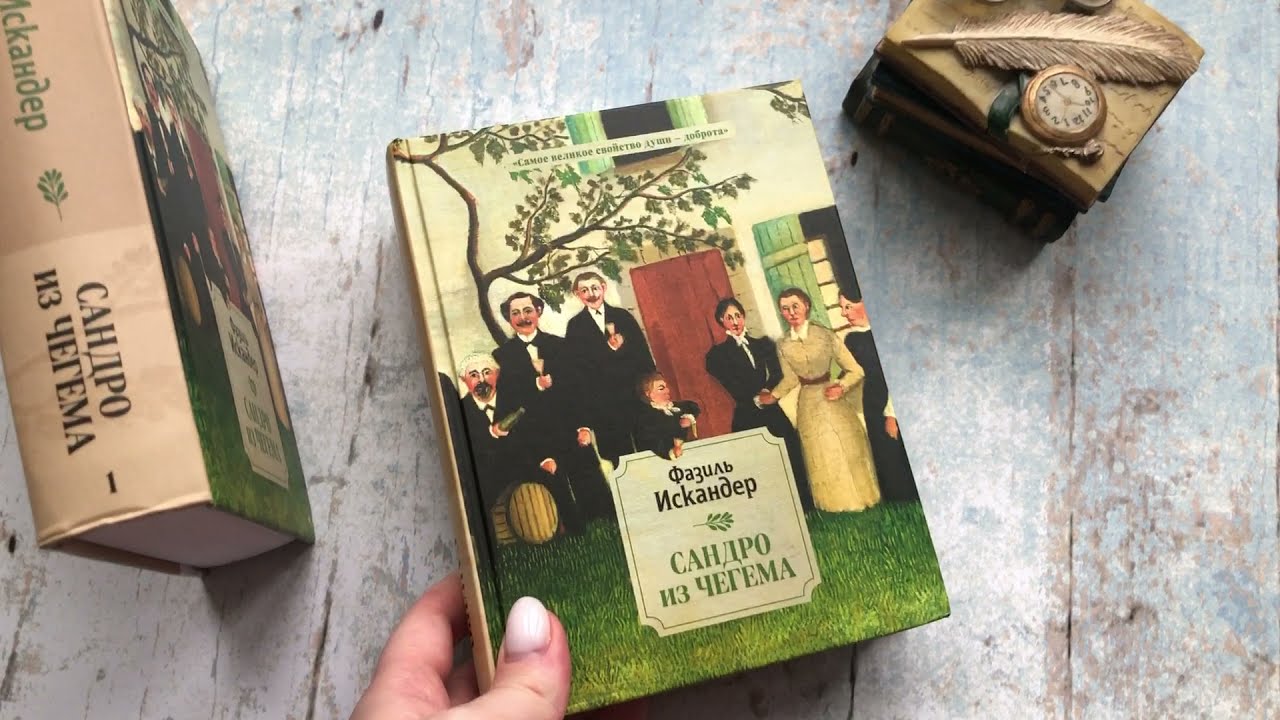

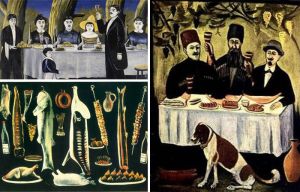

О РОМАНЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА "САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА"

Роман Искандера — эпос, полный иронии. Это история балагура и плута из абхазской деревни, который умудряется выплыть из всех водоворотов истории — почти сказочной и в то же время по-настоящему трагической.

Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина (рассказ). Аркадий Аверченко

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина кровопийцы поденную плату за 9 часов работы — всего два с полтиной!!!

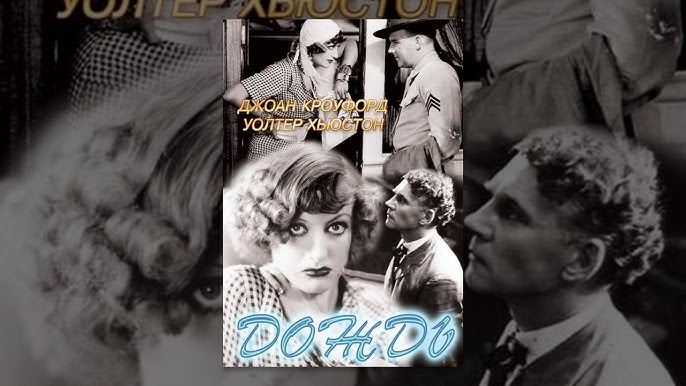

ДОЖДЬ (рассказ). Сомерсет Моэм

Скоро время ложиться, а завтра, когда они проснутся, уже будет видна земля. Доктор Макфейл закурил трубку и, опираясь на поручни, стал искать среди созвездий Южный Крест.

ИБАНИЗМ. Александр Зиновьев

Ибанизм, который часто для краткости называют также измом, есть теоретическая основа социзма. Поэтому ибанизм называют также социзмом. Ибанизм есть наивысшее, наифундаментальнейшее, наиглубочайшее, всеобъемлющее, всесильное, неопровержимое, подкрепленное всем ходом прошлого развития человечества

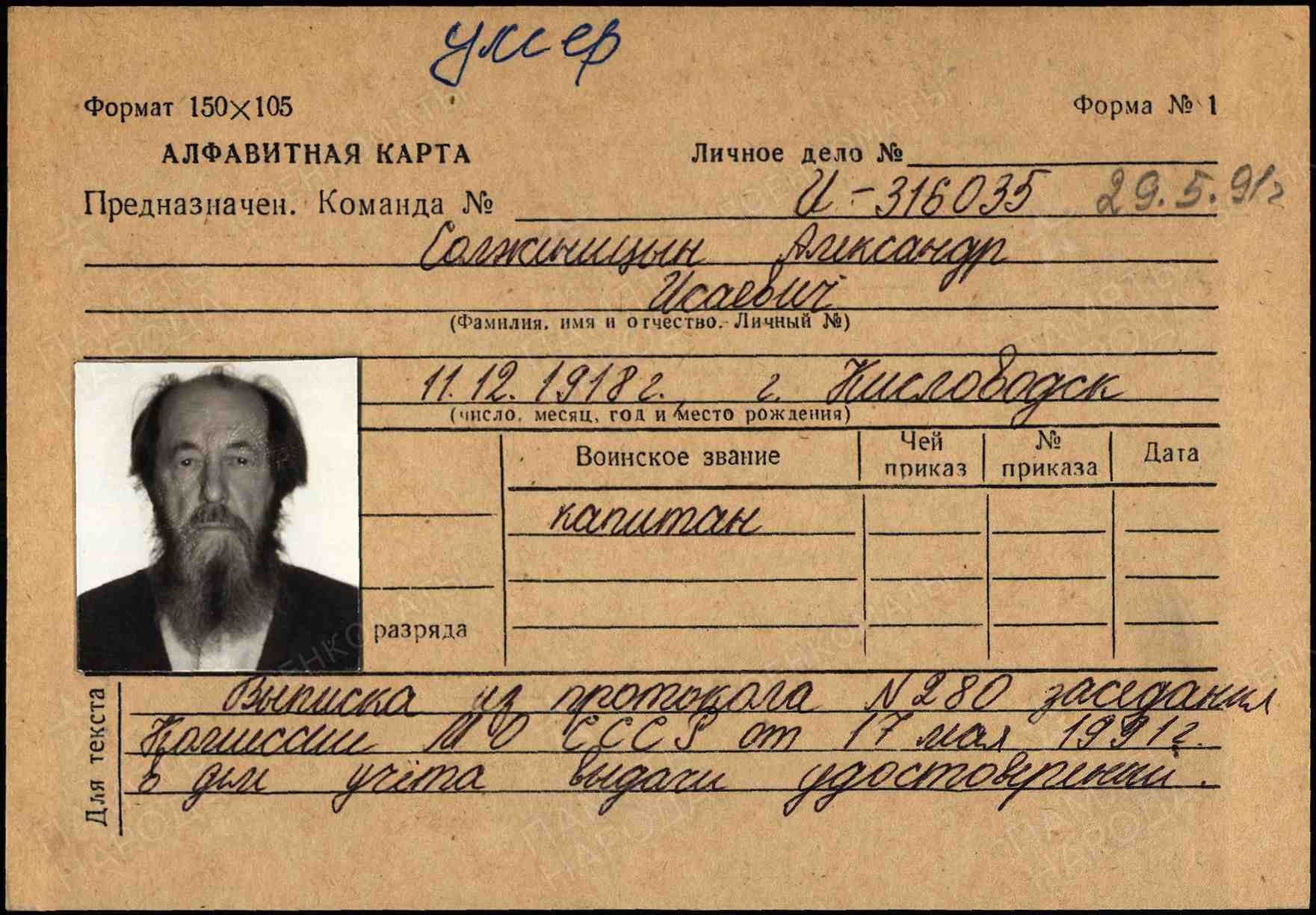

Писатель-декадент в лагере махровой реакции. Приключения Франца Кафки в России

5 января 1912 года Франц Кафка записал в дневнике, что существует такой вид одиночества, который «можно назвать только русским». «Горький» публикует рассказ о судьбе Кафки в России: о том, как его переводили на русский, запрещали, обзывали декадентом, восхищались им и снова запрещали.

Заступники (рассказ). Борис Шишаев

Горячий ветер с пылью – вот что в этих степях самое плохое. Никакого спасу от пыли нету. Скрипит без конца на зубах – аж нервы бесятся. Идешь в столовую обедать, ну, думаешь, сейчас наверну от души.

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА...

Вдова поэта Николая Дементьева («Коля, не волнуйтесь, дайте мне!..»), по слухам, покончившего с собой из-за того, что его вербовали в стукачи

КАК БЫЛА РАЗОБЛАЧЕНА АНГЛИЙСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА КАРМИНА ПРИСТИАНА

В начале 60-х последний живой классик соцреализма Федор Панферов обнародовал статью, в которой среди разного рода банальностей и общих мест (литература должна служить народу, писатели должны изучать жизнь...) промелькнуло и совсем небанальное, по тем временам весьма неожиданное и даже смелое утверждение.

ЗАЧЕМ ЕМУ НУЖЕН БЫЛ ОРДЕН?

Сперва я не хотел называть имя этого любимого писателя моего детства. Но потом подумал, что страна все-таки должна знать своих героев и решил назвать: это был Кассиль.

Миль пардон, мадам! (рассказ). Василий Шукшин

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

ПО МОЛИТВАМ БАБУШКИ. История из «Крокуса» (рассказ). Ксения Гринькова

Эта история произошла на самом деле страшным вечером 22 марта 2024 года. Изменены лишь имена.

АВАНТЮРИСТ (рассказ). Гайто Газданов

Анна Сергеевна уехала с бала, опять, как и третьего дня, не дождавшись конца третьего или четвертого танца, – и снова на вопросы о том, что ее побуждает к такому раннему уходу, не знала, что ответить. Действительно, никаких особенных причин к этому, казалось, быть не могло.

ЗАЗИМОК (рассказ). Павел Рыков

Бывает, что с вечера ещё тепло, асфальт сух, но ближе к полночи нежданно-негаданно приползает зябкая, гниловатая мокрядь, начинает потягивать Сиверко. А утром глядь в окно – лужи подёрнуло ледком. Ты говоришь сам себе: «Зазимок». Не зима ещё, но…

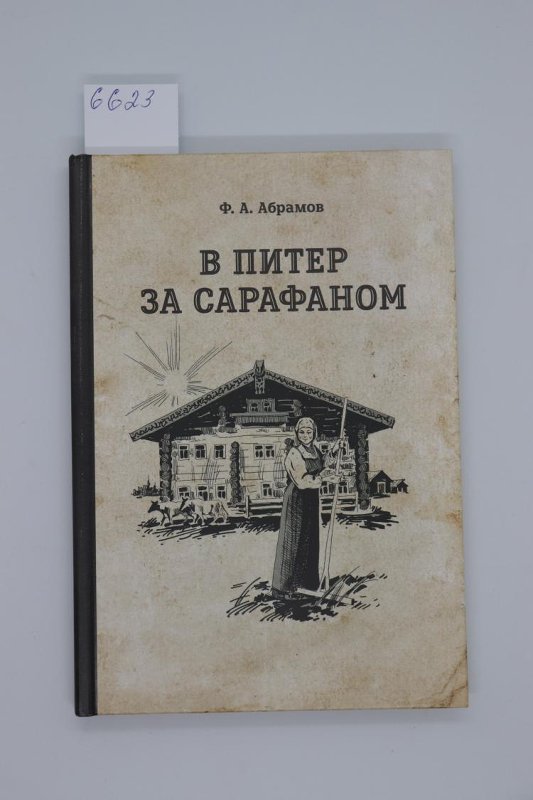

В Питер за сарафаном (рассказ). Федор Абрамов

Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму, неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями — от амбаров, от изгороди, от поленницы, — светилась каким-то диковинным неземным светом.

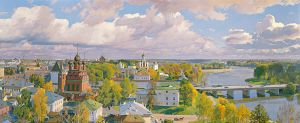

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Дмитрий Юдкин

Дмитрий Юдкин

Андрей Черноморский

Андрей Черноморский

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Александр Трубин

Александр Трубин

Валерий Шамбаров

Валерий Шамбаров

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Игорь Гревцев

Игорь Гревцев

Николай Зиновьев

Николай Зиновьев

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Леонид Петухов

Леонид Петухов

Сергей Моисеев

Сергей Моисеев

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский