Главная » Проза

Профессор Щур (рассказ). Андрей Бондарь

– Я солдат независимой Украины! Я знаю историю Украины как свои пять пальцев! – часто ни к селу ни к городу орал посреди лекции наш пединститутский преподаватель отечественной истории.

В.М. Шукшин. О творчестве Василия Белова

Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев... Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат, если замолчали, порой — до иллюзии — вдруг пахнет на тебя банным духом...

Тяжесть креста: Воспоминания о В.М. Шукшине

Осмеливаясь на эту рукопись, я набросал план из восьми разделов. Вот они:

Хорь и Калиныч (рассказ). Иван Тургенев

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти;

Дед Колька (рассказ). Роман Котов

Будучи русским человеком, я вырос на том пласте нашей культуры, который называют прозой писателей-деревенщиков. Конечно были и другие учителя – классики литературы, старинная и современная музыка, школа, театр, кинофильмы.

Волки (рассказ). Василий Шукшин

В воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

Выбираю деревню на жительство (рассказ). Василий Шукшин

Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче.

Кони (рассказ). Василий Белов

Волосатиха дышала то береговым теплом, то холодом своего плеса, и в этом дыхании глохли и без того редкие ночные звуки. Бряканье молочных фляг на проезжей телеге, ленивая воркотня давно отнерестившейся лягушки, рыбий всплеск – все это было с вечера, позади, а сухой звон кузнечиков делал тишину еще осязаемей.

Голуби на горячей трубе (рассказ). Анатолий Казаков

На горячей, обмотанной изоляцией трубе сидело много голубей. Мороз давил под сорок. Люди быстро передвигались по посёлку, и ежели какой-нибудь малец зазевается на сидящих голубей, молодые мамочки их тут же одёргивали, де, холодно на улице, некогда на птичек смотреть.

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЙ…» (Памяти Николая Семеновича Лескова).

В рассказе «Пламенная патриотка» Николай Семёнович Лесков (1831–1885) вспоминал: «Я был за границею три раза, из которых два раза проезжал “столбовою” русскою дорогою, прямо из Петербурга в Париж, а в третий, по обстоятельствам, сделал крюк и заехал в Вену»

КУРКУЛИ (рассказ). Владимир ПРОНСКИЙ

Сорок дней прошло после похорон жены Савелия Инякина. Накануне он съездил в церковь, заказал панихиду, а вечером созвал соседей помянуть свою Наташку, как все запросто называли её за общительный и неунывающий характер, подвижную как девчонку, хотя в Наташке шесть пудов веса и была она чуть ниже худого и высоченного Савелия.

ГДР (рассказ). Роман Котов

Как-то вечером, можно сказать почти ночью, когда супруга уже спала, а я ещё пребывал в вечерних раздумьях, раздался стук в дверь нашего дома в Лужках. На пороге стоял сосед Женя Вёдров – поэт, музыкант, человек рукастый и умелый, но, к сожалению, запивающий.

Ноль-ноль целых (рассказ). Василий Шукшин

Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он «в такое горячее время…» — «У вас вечно горячее время! Все у вас горячее, только зарплата холодная». Директор написал на его заявлении:

Наивности. Василий Васильевич Верещагин

И.С. Тургенев рассказывал, что у знакомого его, тароватого москвича М., управляющего делами покойного М.Д. Скобелева, был старый слуга, очень гордившийся своею близостью к храброму генералу, бывшему будто бы с ним в самых дружеских отношениях, совсем запанибрата!

Культуртрегеры (рассказ). Тэффи

Адвокат Недынин в продолжение пятнадцати лет заучивал свои речи перед зеркалом.

— Господа присяжные! Господа судьи! — надрывался он, разъяряясь на собственное отражение, пучившее на него из зеркала круглые глаза.

Алеша Горшок (рассказ). Лев Толстой

Алешка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его «Горшком». Алешка Горшок – так и пошло ему прозвище.

СЛУХ (рассказ). Валентин Распутин

В деревне, где я зимой жил, прошел вдруг слух, что водку с 1 февраля уценят. Слух, конечно, он и есть слух, сама жизнь учит не доверять им, и все-таки мужики клюнули. А клюнули оттого, что у слуха была основательная подпорка: мол, да, водку уценят, и сильно, но зато введут систему строгих штрафов.

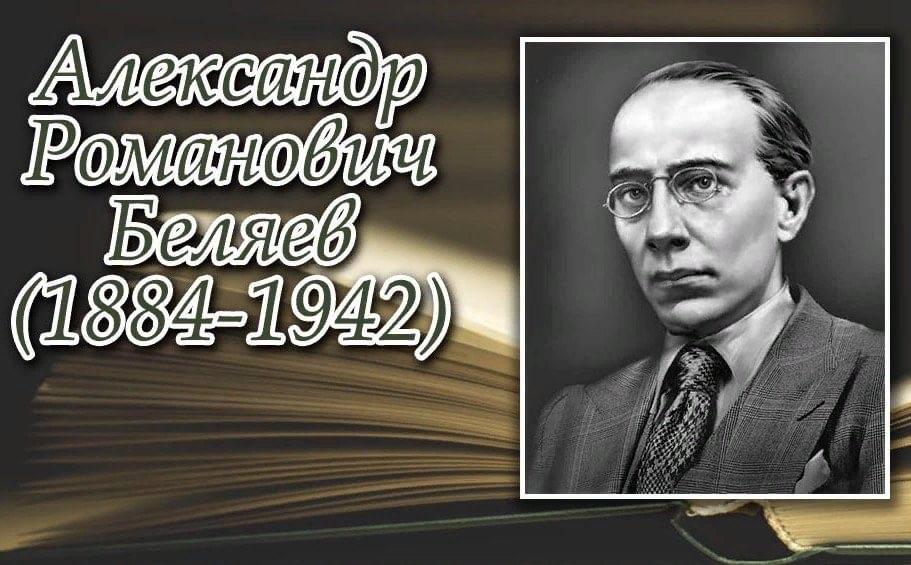

К 140-летию А. Беляева. Александр Балтин

…есть острый, зигзагом молнии играющий рассказ – «Мистер Смех»; острый, неожиданный, толкующий и трактующий власть комического так, будто Беляев заглянул в запретные зоны и уголки человеческого мозга, и понял нечто, недоступное нейрофизиологам…

Мирное житие (рассказ). Александр Куприн

Сдвинув на нос старинные большие очки в серебряной оправе, наклонив набок голову, оттопырив бритые губы и многозначительно двигая вверх и вниз косматыми, сердитыми старческими бровями, Иван Вианорыч Наседкин писал письмо попечителю учебного округа. Почерк у него был круглый, без нажимов, красивый и равнодушный, — такой, каким пишут военные писаря.

Конкурс "Воскресающая Русь"

Конкурс "Воскресающая Русь"

Дмитрий Юдкин

Дмитрий Юдкин

Иван Жук

Иван Жук

Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Павел Турухин

Павел Турухин

Николай Боголюбов

Николай Боголюбов

Тимофей Крючков

Тимофей Крючков

Олег Зарубин

Олег Зарубин

Станислав Воробьев

Станислав Воробьев

Евгений Шевцов

Евгений Шевцов

Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Валерий Шамбаров

Валерий Шамбаров

Анатолий Евсеенко

Анатолий Евсеенко

Сергей Рассказов

Сергей Рассказов

Игорь Гревцев

Игорь Гревцев

Николай Зиновьев

Николай Зиновьев

Владимир Крупин

Владимир Крупин

Марина Хомякова

Марина Хомякова

Олег Кашицин

Олег Кашицин

Никита Брагин

Никита Брагин

Владимир Хомяков

Владимир Хомяков

Андрей Сошенко

Андрей Сошенко

Сергей Моисеев

Сергей Моисеев

Георгий Боровиков

Георгий Боровиков

Олег Платонов

Олег Платонов

Александр Ананичев

Александр Ананичев

Юрий Кравцов

Юрий Кравцов

Виталий Даренский

Виталий Даренский