I

По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлов. Было ему около тридцати пяти лет, и звали его Георгием Иванычем.

К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.

Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иваныч сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.

У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что, собственно, мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я – отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно все на свете, даже Орлов.

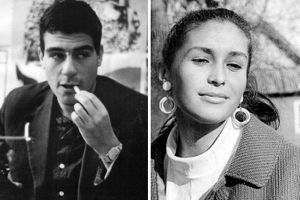

Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург – не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, незлой насмешки. Перед тем как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после.

В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и возвращался после восьми. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенною быстротой. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания «Посредника», – и все он прочитывал одинаково быстро и все с тем же ироническим выражением глаз.

После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро.

Жили мы с ним тихо и мирно, и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения, – очевидно, не считал меня человеком.

Только один раз я видел его сердитым. Однажды, – это было через неделю после того, как я поступил к нему, – он вернулся с какого-то обеда часов в девять, лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне:

– У нас в комнатах чем-то воняет.

– Нет, воздух чист, – ответил я.

– А я тебе говорю, что воняет, – повторил он раздраженно.

– Я каждый день отворяю форточки.

– Не рассуждай, болван! – крикнул он.

Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я.

– В самом деле, какой дурной запах! – сказала она, поднимая брови. – Откуда бы это? Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин.

Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе; он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать.

– Черт их возьми! – пробормотал он. – Хотят, чтоб я имел чудовищную память!

Наконец письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне:

– Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Постой!.. В случае если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут.

Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза.

– Зинаида Федоровна дома? – спросил я.

– Это я, – сказала дама.

– Письмо от Георгия Иваныча.

Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с брильянтами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет.

– Кланяйтесь и благодарите, – сказала она, кончив читать. – Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? – спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия.

– Какие-то два господина, – ответил я. – Что-то пишут.

– Кланяйтесь и благодарите, – повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла.

Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.

II

Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладил с Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила турнюр и браслетку из монет. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела, или, как говорится, дрыгала плечами и задом. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое.

Оттого ли, что я не воровал вместе с нею, или не изъявлял никакого желания стать ее любовником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. Моя неумелость, нелакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлял, и случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне:

– Ты опять не давал мне спать. В больнице тебе лежать, а не у господ жить.

Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.

Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроение, я спросил:

– Поля, вы в бога веруете?

– А то как же!

– Стало быть, вы веруете, – продолжал я, – что будет Страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок?

Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника.

В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к «ты» и к постоянному лганью (говорить «барина нет дома», когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова нелегко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости – тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слыхал о ней или как будто отец у него давно умер.

III

По четвергам у нас бывали гости.

Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил в телефон Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч. Покупал игральных карт. Поля уже с утра приготовляла чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правде, эта маленькая деятельность несколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для нас были самыми интересными днями.

Гостей приходило только трое. Самым солидным и, пожалуй, самым интересным был гость по фамилии Пекарский, высокий худощавый человек, лет сорока пяти, с длинным горбатым носом, с большою черною бородой и с лысиной. Глаза у него были большие, навыкате, и выражение лица серьезное, вдумчивое, как у греческого философа. Служил он в управлении железной дороги и в банке, был юрисконсультом при каком-то важном казенном учреждении и состоял в деловых отношениях со множеством частных лиц как опекун, председатель конкурса и т. п. Имел он чин совсем небольшой и скромно называл себя присяжным поверенным, но влияние у него было громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы вас принял не в очередь знаменитый доктор, директор дороги или важный чиновник; говорили, что по его протекции можно было получить должность даже четвертого класса и замять какое угодно неприятное дело. Считался он очень умным человеком, но это был какой-то особенный, странный ум. Он мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки без помощи карандаша и табличек, превосходно знал железнодорожное дело и финансы, и во всем, что касалось администрации, для него не существовало тайн; по гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что знает даже иной глупый человек. Так, он решительно не мог понять, почему это люди скучают, плачут, стреляются и даже других убивают, почему они волнуются по поводу вещей и событий, которые их лично не касаются, и почему они смеются, когда читают Гоголя или Щедрина... Все отвлеченное, исчезающее в области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха. На людей смотрел он только с деловой точки зрения и делил их на способных и неспособных. Иного деления у него не существовало. Честность и порядочность составляют лишь признак способности. Кутить, играть в карты и развратничать можно, но так, чтобы это не мешало делу. Веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для народа необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать. Наказания нужны только для устрашения. На дачу выезжать незачем, так как и в городе хорошо. И так далее. Он был вдов и детей не имел, но жизнь вел на широкую семейную ногу и платил за квартиру три тысячи в год.

Другой гость, Кукушкин, действительный статский советник из молодых, был небольшого роста и отличался в высшей степени неприятным выражением, какое придавала ему несоразмерность его толстого, пухлого туловища с маленьким, худощавым лицом. Губы у него были сердечком и стриженые усики имели такой вид, как будто были приклеены лаком. Это был человек с манерами ящерицы. Он не входил, а как-то вползал, мелко семеня ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смеялся, то скалил зубы. Он был чиновником особых поручений при ком-то и ничего не делал, хотя получал большое содержание, особенно летом, когда для него изобретали разные командировки. Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, не уверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках. За какой-нибудь иностранный крестик или за то, чтобы в газетах напечатали, что он присутствовал на панихиде или на молебне вместе с прочими высокопоставленными особами, он готов был идти на какое угодно унижение, клянчить, льстить, обещать. Из трусости он льстил Орлову и Пекарскому, потому что считал их сильными людьми, льстил Поле и мне, потому что мы служили у влиятельного человека. Всякий раз, когда я снимал с него шубу, он хихикал и спрашивал меня: «Степан, ты женат?» – и затем следовали скабрезные пошлости – знак особого ко мне внимания. Кукушкин льстил слабостям Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, он прикидывался злым насмешником и безбожником, критиковал вместе с ним тех, перед кем в другом месте рабски ханжил. Когда за ужином говорили о женщинах и о любви, он прикидывался утонченным и изысканным развратником. Вообще, надо заметить, петербургские жуиры любят поговорить о своих необыкновенных вкусах. Иной действительный статский советник из молодых превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных предосудительных обществ и уже на замечании у полиции. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей пропускали все его небылицы.

Третий гость – Грузин, сын почтенного ученого генерала, ровесник Орлова, длинноволосый и подслеповатый блондин, в золотых очках. Мне припоминаются его длинные бледные пальцы, как у пианиста; да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку. Он кашлял и страдал мигренью, вообще казался болезненным и слабеньким. Вероятно, дома его раздевали и одевали, как ребенка. Он кончил в училище правоведения и служил сначала по судебному ведомству, потом перевели его в сенат, отсюда он ушел и по протекции получил место в министерстве государственных имуществ и скоро опять ушел. В мое время он служил в отделении Орлова, был у него столоначальником, но поговаривал, что скоро перейдет опять в судебное ведомство. К службе и к своим перекочевкам с места на место он относился с редким легкомыслием, и когда при нем серьезно говорили о чинах, орденах, окладах, то он добродушно улыбался и повторял афоризм Пруткова: «Только на государственной службе познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщенным лицом, очень ревнивая, и пятеро тощеньких детей; жене он изменял, детей любил, только когда видел их, а в общем относился к семье довольно равнодушно и подшучивал над ней. Жил он с семьей в долг, занимая где и у кого попало при всяком удобном случае, не пропуская даже своих начальников и швейцаров. Это была натура рыхлая, ленивая до полного равнодушия к себе и плывшая по течению неизвестно куда и зачем. Куда его вели, туда и шел. Вели его в какой-нибудь притон – он шел, ставили перед ним вино – пил, не ставили – не пил; бранили при нем жен – и он бранил свою, уверяя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то он тоже хвалил и искренно говорил: «Я ее, бедную, очень люблю». Шубы у него не было, и носил он всегда плед, от которого пахло детской. Когда за ужином, о чем-то задумавшись, он катал шарики из хлеба и пил много красного вина, то, странное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. Он немножко играл на рояле. Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоет тихо:

Что день грядущий мне готовит? —

но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подальше от рояля.Гости обыкновенно сходились к десяти часам. Они играли в кабинете Орлова в карты, а я и Поля подавали им чай. Тут только я мог как следует постигнуть всю сладость лакейства. Стоять в продолжение четырех-пяти часов около двери, следить за тем, чтобы не было пустых стаканов, переменять пепельницы, подбегать к столу, чтобы поднять оброненный мелок или карту, а главное, стоять, ждать, быть внимательным и не сметь ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, уверяю вас, тяжелее самого тяжелого крестьянского труда. Я когда-то стаивал на вахте по четыре часа в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.

Играли в карты часов до двух, иногда до трех и потом, потягиваясь, шли в столовую ужинать, или, как говорил Орлов, подзакусить. За ужином разговоры. Начиналось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый Кукушкин подхватывал в тон, и начиналась, по тогдашнему моему настроению, препротивная музыка. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. Говорили о религии – ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни – ирония, поднимал ли кто вопрос о народе – ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. Но Орлов и его приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. Они говорили, что бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во Французской академии. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Россия такая же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекарского, она в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: «не обманешь – не продашь». И все в таком роде, и все смешно.

От вина к концу ужина становились веселее и переходили к веселым разговорам. Подсмеивались над семейною жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого будто бы в расходной книжке была одна страничка с заголовком: На дела благотворительности и другая – На физиологические потребности . Говорили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласк, не выходя из гостиной, в то время когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки; она, возвращаясь из гимназии, «замарьяжила на Невском офицерика», который будто бы увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемого разврата, несомненно, преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди. Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов.

В три или четыре часа гости расходились или уезжали вместе за город или на Офицерскую к какой-то Варваре Осиповне, а я уходил к себе в лакейскую и долго не мог уснуть от головной боли и кашля.

IV

Недели через три после того, как я поступил к Орлову, помнится, в воскресенье утром, кто-то позвонил. Был одиннадцатый час, и Орлов еще спал. Я пошел отворить. Можете себе представить мое изумление: за дверью на площадке лестницы стояла дама с вуалью.

– Георгий Иваныч встал? – спросила она.

И по голосу я узнал Зинаиду Федоровну, к которой я носил письма на Знаменскую. Не помню, успел ли и сумел ли я ответить ей, – я был смущен ее появлением. Да и не нужен ей был мой ответ. В одно мгновение она шмыгнула мимо меня и, наполнив переднюю ароматом своих духов, которые я до сих пор еще прекрасно помню, ушла в комнаты, и шаги ее затихли. По крайней мере с полчаса потом ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонил. На этот раз какая-то расфранченная девушка, по-видимому горничная из богатого дома, и наш швейцар, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.

– Это Зинаиде Федоровне, – сказала девушка.

И ушла, не сказав больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговевшей перед барскими шалостями, хитрую усмешку; она как будто хотела сказать: «Вот какие мы!» – и все время ходила на цыпочках. Наконец, послышались шаги; Зинаида Федоровна быстро вошла в переднюю и, увидев меня в дверях моей лакейской, сказала:

– Степан, дайте Георгию Иванычу одеться.

Когда я вошел к Орлову с платьем и сапогами, он сидел на кровати, свесив ноги на медвежий мех. Вся его фигура выражала смущение. Меня он не замечал и моим лакейским мнением не интересовался: очевидно, был смущен и конфузился перед самим собой, перед своим «внутренним оком». Одевался, умывался и потом возился он со щетками и гребенками молча и не спеша, как будто давая себе время обдумать свое положение и сообразить, и даже по спине его заметно было, что он смущен и недоволен собой.

Пили они кофе вдвоем. Зинаида Федоровна налила из кофейника себе и Орлову, потом поставила локти на стол и засмеялась.

– Мне все еще не верится, – сказала она. – Когда долго путешествуешь и потом приедешь в отель, то все еще не верится, что уже не надо ехать. Приятно легко вздохнуть.

С выражением девочки, которой очень хочется шалить, она легко вздохнула и опять засмеялась.

– Вы мне простите, – сказал Орлов, кивнув на газеты. – Читать за кофе – это моя непобедимая привычка. Но я умею делать два дела разом: и читать и слушать.

– Читайте, читайте... Ваши привычки и ваша свобода останутся при вас. Но отчего у вас постная физиономия? Вы всегда бываете таким по утрам или только сегодня? Вы не рады?

– Напротив. Но я, признаюсь, немножко ошеломлен.

– Отчего? Вы имели время приготовиться к моему нашествию. Я каждый день угрожала вам.

– Да, но я не ожидал, что вы приведете вашу угрозу в исполнение именно сегодня.

– И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой друг. Вырвать больной зуб сразу и – конец.

– Да, конечно.

– Ах, милый мой! – сказала она, зажмуривая глаза. – Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чем кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смеюсь; я рада, счастлива, но мне плакать хочется больше, чем смеяться. Вчера я выдержала целую баталию, – продолжала она по-французски. – Только один бог знает, как мне было тяжело. Но я смеюсь, потому что мне не верится. Мне кажется, что сижу я с вами и пью кофе не наяву, а во сне.

Затем она, продолжая говорить по-французски, рассказала, как вчера разошлась с мужем, и ее глаза то наполнялись слезами, то смеялись и с восхищением смотрели на Орлова. Она рассказала, что муж давно уже подозревал ее, но избегал объяснений; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно в самый разгар их он внезапно умолкал и уходил к себе в кабинет, чтобы вдруг в запальчивости не высказать своих подозрений и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Федоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смелый, серьезный шаг и от этого с каждым днем все сильнее ненавидела себя и мужа и мучилась, как в аду. Но вчера, во время ссоры, когда он закричал плачущим голосом: «Когда же все это кончится, боже мой?» – и ушел к себе в кабинет, она погналась за ним, как кошка за мышью, и, мешая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидит его всею душой. Тогда он впустил ее в кабинет, и она высказала ему все и призналась, что любит другого, что этот другой ее настоящий, самый законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в нее стреляли из пушек.

– В вас сильно бьется романтическая жилка, – перебил ее Орлов, не отрывая глаз от газеты.

Она засмеялась и продолжала рассказывать, не дотрагиваясь до своего кофе. Щеки ее разгорелись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Полю. Из ее дальнейшего рассказа я узнал, что муж ответил ей попреками, угрозами и в конце концов слезами, и вернее было бы сказать, что не она, а он выдержал баталию.

– Да, мой друг, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, – рассказывала она, – но как только наступила ночь, я пала духом. Вы, Жорж, не верите в бога, а я немножко верую и боюсь возмездия. Бог требует от нас терпения, великодушия, самопожертвования, а я вот отказываюсь терпеть и хочу устроить жизнь на свой лад. Хорошо ли это? А вдруг это, с точки зрения бога, нехорошо? В два часа ночи муж вошел ко мне и говорит: «Вы не посмеете уйти. Я вытребую вас со скандалом, через полицию». А немного погодя, гляжу, он опять в дверях, как тень. «Пощадите меня. Ваше бегство может повредить мне по службе». Эти слова подействовали на меня грубо, я точно заржавела от них, подумала, что это уже начинается возмездие, и стала дрожать от страха и плакать. Мне казалось, что на меня обвалится потолок, что меня сейчас поведут в полицию, что вы меня разлюбите, – одним словом, бог знает что! Уйду, думаю, в монастырь или куда-нибудь в сиделки, откажусь от счастья, но тут вспоминаю, что вы меня любите и что я не вправе распоряжаться собой без вашего ведома, и все у меня в голове начинает путаться, и я в отчаянии, не знаю, что думать и делать. Но взошло солнышко, и я опять повеселела. Дождалась утра и прикатила к вам. Ах, как замучилась, милый мой! Подряд две ночи не спала!

Она была утомлена и возбуждена. Ей хотелось в одно и то же время и спать, и без конца говорить, и смеяться, и плакать, и ехать в ресторан завтракать, чтобы почувствовать себя на свободе.

– У тебя уютная квартира, но, боюсь, для двоих она будет мала, – говорила она после кофе, быстро обходя все комнаты. – Какую ты дашь мне комнату? Мне нравится вот эта, потому что она рядом с твоим кабинетом.

Во втором часу она переоделась в комнате рядом с кабинетом, которую стала после этого называть своею, и уехала с Орловым завтракать. Обедали они тоже в ресторане, а в длинный промежуток между завтраком и обедом ездили по магазинам. Я до позднего вечера отворял приказчикам и посыльным из магазинов и принимал от них разные покупки. Привезли, между прочим, великолепное трюмо, туалет, кровать и роскошный чайный сервиз, который был нам не нужен. Привезли целое семейство медных кастрюлей, которые мы поставили рядком на полке в нашей пустой холодной кухне. Когда мы разворачивали чайный сервиз, то у Поли разгорелись глаза, и она раза три взглянула на меня с ненавистью и со страхом, что, быть может, не она, а я первый украду одну из этих грациозных чашечек. Привезли дамский письменный стол, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Федоровна имела намерение засесть у нас крепко, по-хозяйски.

Вернулась она с Орловым часу в десятом. Полная горделивого сознания, что ею совершено что-то смелое и необыкновенное, страстно любящая и, как казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крепкий и счастливый сон, Зинаида Федоровна упивалась новою жизнью. От избытка счастья она крепко сжимала себе руки, уверяла, что все прекрасно, и клялась, что будет любить вечно, и эти клятвы и наивная, почти детская уверенность, что ее тоже крепко любят и будут любить вечно, молодили ее лет на пять. Она говорила милый вздор и смеялась над собой.

– Нет выше блага, как свобода! – говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. – Ведь какая, подумаешь, нелепость! Мы не даем никакой цены своему собственному мнению, даже если оно умно, но дрожим перед мнением разных глупцов. Я боялась чужого мнения до последней минуты, но, как только послушалась самоё себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья.

Но тотчас же порядок мыслей у нее обрывался, и она говорила о новой квартире, об обоях, лошадях, о путешествии в Швейцарию и Италию. Орлов же был утомлен поездкой по ресторанам и магазинам и продолжал испытывать то смущение перед самим собой, какое я заметил у него утром. Он улыбался, но больше из вежливости, чем от удовольствия, и когда она говорила о чем-нибудь серьезно, то он иронически соглашался: «О да!»

– Степан, найдите поскорее хорошего повара, – обратилась она ко мне.

– Не следует торопиться с кухней, – сказал Орлов, холодно поглядев на меня. – Надо сначала перебраться на новую квартиру.

Он никогда не держал у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, как выражался, не любил «заводить у себя нечистоту», и меня и Полю терпел в своей квартире только по необходимости. Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дрязгами оскорблял его вкусы, как пошлость; быть беременной или иметь детей и говорить о них – это дурной тон, мещанство. И для меня теперь представлялось крайне любопытным, как уживутся в одной квартире эти два существа – она, домовитая и хозяйственная, со своими медными кастрюлями и с мечтами о хорошем поваре и лошадях, и он, часто говоривший своим приятелям, что в квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего – ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды...

V

Затем я расскажу вам, что происходило в ближайший четверг. В этот день Орлов и Зинаида Федоровна обедали у Контана или Донона. Вернулся домой только один Орлов, а Зинаида Федоровна уехала, как я узнал потом, на Петербургскую сторону к своей старой гувернантке, чтобы переждать у нее время, пока у нас будут гости. Орлову не хотелось показывать ее своим приятелям. Это понял я утром за кофе, когда он стал уверять ее, что ради ее спокойствия необходимо отменить четверги.

Гости, как обыкновенно, прибыли почти в одно время.

– И барыня дома? – спросил у меня шепотом Кукушкин.

– Никак нет, – ответил я.

Он вошел с хитрыми, маслеными глазами, таинственно улыбаясь и потирая с мороза руки.

– Честь имею поздравить, – сказал он Орлову, дрожа всем телом от льстивого, угодливого смеха. – Желаю вам плодитися и размножатися, аки кедры ливанстие.

Гости отправились в спальню и поострили там насчет женских туфель, ковра между обеими постелями и серой блузы, которая висела на спинке кровати. Им было весело оттого, что упрямец, презиравший в любви все обыкновенное, попался вдруг в женские сети так просто и обыкновенно.

– Чему посмеяхомся, тому же и послужиша, – несколько раз повторил Кукушкин, имевший, кстати сказать, неприятную претензию щеголять церковнославянскими текстами. – Тише! – зашептал он, поднося палец к губам, когда из спальни перешли в комнату рядом с кабинетом. – Тссс! Здесь Маргарита мечтает о своем Фаусте.

И покатился со смеху, как будто сказал что-то ужасно смешное. Я вглядывался в Грузина, ожидая, что его музыкальная душа не выдержит этого смеха, но я ошибся. Его доброе худощавое лицо сияло от удовольствия. Когда садились играть в карты, он, картавя и захлебываясь от смеха, говорил, что Жоржиньке для полноты семейного счастья остается теперь только завести черешневый чубук и гитару. Пекарский солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению видно было, что новая любовная история Орлова была ему неприятна. Он не понимал, что, собственно, произошло.

– Но как же муж? – спросил он с недоумением, когда уже сыграли три робера.

– Не знаю, – ответил Орлов.

Пекарский расчесал пальцами свою большую бороду и задумался и молчал потом до самого ужина. Когда сели ужинать, он сказал медленно, растягивая каждое слово:

– Вообще, извини, я вас обоих не понимаю. Вы могли влюбляться друг в друга и нарушать седьмую заповедь сколько угодно – это я понимаю. Да, это мне понятно. Но зачем посвящать в свои тайны мужа? Разве это нужно?

– А разве это не все равно?

– Гм... – задумался Пекарский. – Так вот что я тебе скажу, друг мой любезный, – продолжал он с видимым напряжением мысли, – если я когда-нибудь женюсь во второй раз и тебе вздумается наставить мне рога, то делай это так, чтобы я не заметил. Гораздо честнее обманывать человека, чем портить ему порядок жизни и репутацию. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но с этим... как это называется?.. с этим романтизмом согласиться я не могу.

Орлов ничего не ответил. Он был не в духе, и ему не хотелось говорить. Пекарский, продолжая недоумевать, постучал пальцами по столу, подумал и сказал:

– Я все-таки вас обоих не понимаю. Ты не студент, и она не швейка. Оба вы люди со средствами. Полагаю, ты мог бы устроить для нее отдельную квартиру.

– Нет, не мог бы. Почитай-ка Тургенева.

– Зачем мне его читать? Я уже читал.

– Тургенев в своих произведениях учит, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая девица уходила с любимым мужчиною на край света и служила бы его идее, – сказал Орлов, иронически щуря глаза. – Край света – это licentia poеtica [1]: весь свет со всеми своими краями помещается в квартире любимого мужчины. Поэтому не жить с женщиной, которая тебя любит, в одной квартире – значит отказывать ей в ее высоком назначении и не разделять ее идеалов. Да, душа моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай.

– При чем тут Тургенев, не понимаю, – сказал тихо Грузин и пожал плечами. – А помните, Жоржинька, как он в «Трех встречах» идет поздно вечером где-то в Италии и вдруг слышит: Vieni pensando a me segretamente! [2] – запел Грузин. – Хорошо!

– Но ведь она не насильно к тебе переехала, – сказал Пекарский. – Ты сам этого захотел.

– Ну, вот еще! Я не только не хотел, но даже не мог думать, что это когда-нибудь случится. Когда она говорила, что переедет ко мне, то я думал, что она мило шутит.

Все засмеялись.

– Я не мог хотеть этого, – продолжал Орлов таким тоном, как будто его вынуждали оправдываться. – Я не тургеневский герой, и если мне когда-нибудь понадобится освобождать Болгарию, то я не понуждаюсь в дамском обществе. На любовь я прежде всего смотрю как на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять с рассуждением или же совсем отказаться от нее, иначе она внесет в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Чтобы она была наслаждением, а не мучением, я стараюсь делать ее красивой и обставлять множеством иллюзий. Я не поеду к женщине, если заранее не уверен, что она будет красива, увлекательна; и сам я не поеду к ней, если я не в ударе. И лишь при таких условиях нам удается обмануть друг друга, и нам кажется, что мы любим и что мы счастливы. Но могу ли я хотеть медных кастрюлей и нечесаной головы, или чтобы меня видели, когда я неумыт и не в духе? Зинаида Федоровна в простоте сердца хочет заставить меня полюбить то, от чего я прятался всю свою жизнь. Она хочет, чтобы у меня в квартире пахло кухней и судомойками; ей нужно с шумом перебираться на новую квартиру, разъезжать на своих лошадях, ей нужно считать мое белье и заботиться о моем здоровье; ей нужно каждую минуту вмешиваться в мою личную жизнь и следить за каждым моим шагом и в то же время искренно уверять, что мои привычки и свобода останутся при мне. Она убеждена, что мы, как молодожены, в самом скором времени совершим путешествие, то есть она хочет неотлучно находиться при мне и в купе и в отелях, а между тем в дороге я люблю читать и терпеть не могу разговаривать.

– А ты сделай ей внушение, – сказал Пекарский.

– Как? Ты думаешь, она поймет меня? Помилуй, мы мыслим так различно! По ее мнению, уйти от папаши и мамаши или от мужа к любимому мужчине – это верх гражданского мужества, а по-моему, это ребячество. Полюбить, сойтись с мужчиной – это значит начать новую жизнь, а по-моему, это ничего не значит. Любовь и мужчина составляют главную суть ее жизни, и, быть может, в этом отношении работает в ней философия бессознательного; изволь-ка убедить ее, что любовь есть только простая потребность, как пища и одежда, что мир вовсе не погибает от того, что мужья и жены плохи, что можно быть развратником, обольстителем и в то же время гениальным и благородным человеком, и с другой стороны – можно отказываться от наслаждений любви и в то же время быть глупым, злым животным. Современный культурный человек, стоящий даже внизу, например французский рабочий, тратит в день на обед десять су, на вино к обеду пять су и на женщину от пяти до десяти су, а свой ум и нервы он целиком отдает работе. Зинаида же Федоровна отдает любви не су, а всю свою душу. Я, пожалуй, сделаю ей внушение, а она в ответ искренно завопиет, что я погубил ее, что у нее в жизни ничего больше не осталось.

– Ты ей ничего не говори, – сказал Пекарский, – а просто найми для нее отдельную квартиру. Вот и все.

– Это легко говорить...

Немного помолчали.

– Но она мила, – сказал Кукушкин. – Она прелестна. Такие женщины воображают, что будут любить вечно, и отдаются с пафосом

– Но надо иметь голову на плечах, – сказал Орлов, – надо рассуждать. Все опыты, известные нам из повседневной жизни и занесенные на скрижали бесчисленных романов и драм, единогласно подтверждают, что всякие адюльтеры и сожительства у порядочных людей, какова бы ни была любовь вначале, не продолжаются дольше двух, а много – трех лет. Это она должна знать. А потому все эти переезды, кастрюли и надежды на вечные любовь и согласие – ничего больше, как желание одурачить себя и меня. Она и мила и прелестна – кто спорит? Но она перевернула телегу моей жизни; то, что до сих пор я считал пустяком и вздором, она вынуждает меня возводить на степень серьезного вопроса, я служу идолу, которого никогда не считал богом. Она и мила и прелестна, но почему-то теперь, когда я еду со службы домой, у меня бывает нехорошо на душе, как будто я жду, что встречу у себя дома какое-то неудобство вроде печников, которые разобрали все печи и навалили горы кирпича. Одним словом, за любовь я отдаю уже не су, а часть своего покоя и своих нервов. А это скверно.

– И она не слышит этого злодея! – вздохнул Кукушкин. – Милостивый государь, – сказал он театрально, – я освобожу вас от тяжелой обязанности любить это прелестное создание! Я отобью у вас Зинаиду Федоровну!

– Можете... – сказал небрежно Орлов.

С полминуты Кукушкин смеялся тонким голоском и дрожал всем телом, потом проговорил:

– Смотрите, я не шучу! Не извольте потом разыгрывать Отелло!

Все стали говорить о неутомимости Кукушкина в любовных делах, как он неотразим для женщин и опасен для мужей и как на том свете черти будут поджаривать его на угольях за беспутную жизнь. Он молчал и щурил глаза и, когда называли знакомых дам, грозил мизинцем – нельзя-де выдавать чужих тайн. Орлов вдруг посмотрел на часы.

Гости поняли и стали собираться. Помню, Грузин, охмелевший от вина, одевался в этот раз томительно долго. Он надел свое пальто, похожее на те капоты, какие шьют детям в небогатых семьях, поднял воротник и стал что-то длинно рассказывать; потом, видя, что его не слушают, перекинул через плечо свой плед, от которого пахло детской, и с виноватым, умоляющим лицом попросил меня отыскать его шапку.

– Жоржинька, ангел мой! – сказал он нежно. – Голубчик, послушайтесь меня, поедемте сейчас за город!

– Поезжайте, а мне нельзя. Я теперь на женатом положении.

– Она славная, не рассердится. Начальник добрый мой, поедем! Погода великолепная, метелица, морозик... Честное слово, вам встряхнуться надо, а то вы не в духе, черт вас знает...

Орлов потянулся, зевнул и посмотрел на Пекарского.

– Ты поедешь? – спросил он в раздумье.

– Не знаю. Пожалуй.

– Разве напиться, а? Ну, ладно, поеду, – решил Орлов после некоторого колебания. – Погодите, схожу за деньгами.

Он пошел в кабинет, а за ним поплелся Грузин, волоча за собою плед. Через минуту оба вернулись в переднюю. Пьяненький и очень довольный Грузин комкал в руке десятирублевую бумажку.

– Завтра сочтемся, – говорил он. – А она добрая, не рассердится... Она у меня Лизочку крестила, я люблю ее, бедную. Ах, милый человек! – радостно засмеялся он вдруг и припал лбом к спине Пекарского. – Ах, Пекарский, душа моя! Адвокатиссимус, сухарь сухарем, а женщин небось любит...

– Прибавьте: толстых, – сказал Орлов, надевая шубу. – Однако поедемте, а то, гляди, на пороге встретится.

– Vieni pensando a me segretamente! – запел Грузин.

Наконец уехали. Орлов дома не ночевал и вернулся на другой день к обеду.

VI

У Зинаиды Федоровны пропали золотые часики, подаренные ей когда-то отцом. Эта пропажа удивила и испугала ее. Полдня она ходила по всем комнатам, растерянно оглядывая столы и окна, но часы как в воду канули.

Вскоре после этого, дня через три, Зинаида Федоровна, вернувшись откуда-то, забыла в передней свой кошелек. К счастью для меня, в этот раз не я помогал ей раздеваться, а Поля. Когда хватились кошелька, то в передней его уже не оказалось.

– Странно! – недоумевала Зинаида Федоровна. – Я отлично помню, вынула его из кармана, чтобы заплатить извозчику... и потом положила здесь около зеркала. Чудеса!

Я не крал, но мною овладело такое чувство, как будто я украл и меня поймали. У меня даже слезы выступили. Когда садились обедать, Зинаида Федоровна сказала Орлову по-французски:

– У нас завелись духи. Я сегодня потеряла в передней кошелек, а сейчас, гляжу, он лежит у меня на столе. Но духи не бескорыстно устроили такой фокус. Взяли себе за работу золотую монету и двадцать рублей.

– То у вас часы пропадают, то деньги... – сказал Орлов. – Отчего со мною никогда не бывает ничего подобного?

Через минуту Зинаида Федоровна уже не помнила про фокус, который устроили духи, и со смехом рассказывала, как она на прошлой неделе заказала себе почтовой бумаги, но забыла сообщить свой новый адрес и магазин послал бумагу на старую квартиру к мужу, который должен был заплатить по счету двенадцать рублей. И вдруг она остановила свой взгляд на Поле и пристально посмотрела на нее. При этом она покраснела и смутилась до такой степени, что заговорила о чем-то другом.

Когда я принес в кабинет кофе, Орлов стоял около камина спиной к огню, а она сидела в кресле против него.

– Я вовсе не в дурном настроении, – говорила она по-французски. – Но я теперь стала соображать, и мне все понятно. Я могу назвать вам день и даже час, когда она украла у меня часы. А кошелек? Тут не может быть никаких сомнений. О! – засмеялась она, принимая от меня кофе. – Теперь я понимаю, отчего я так часто теряю свои платки и перчатки. Как хочешь, завтра я отпущу эту сороку на волю и пошлю Степана за своею Софьей. Та не воровка, и у нее не такой... отталкивающий вид.

– Вы не в духе. Завтра вы будете в другом настроении и поймете, что нельзя гнать человека только потому, что вы подозреваете его в чем-то.

– Я не подозреваю, а уверена, – сказала Зинаида Федоровна. – Пока я подозревала этого пролетария с несчастным лицом, вашего лакея, я ни слова не говорила. Обидно, Жорж, что вы мне не верите.

– Если мы с вами различно думаем о каком-нибудь предмете, то это не значит, что я вам не верю. Пусть вы правы, – сказал Орлов, оборачиваясь к огню и бросая туда папиросу, – но волноваться все-таки не следует. Вообще, признаться, я не ожидал, что мое маленькое хозяйство будет причинять вам столько серьезных забот и волнений. Пропала золотая монета, ну, и бог с ней, возьмите у меня их хоть сотню, но менять порядок, брать с улицы новую горничную, ждать, когда она привыкнет, – все это длинно, скучно и не в моем характере. Теперешняя наша горничная, правда, толста и, быть может, имеет слабость к перчаткам и платкам, но зато она вполне прилична, дисциплинированна и не визжит, когда ее щиплет Кукушкин.

– Одним словом, вы не можете с ней расстаться... Так и скажите.

– Вы ревнуете?

– Да, я ревную! – сказала решительно Зинаида Федоровна.

– Благодарю.

– Да, я ревную! – повторила она, и на глазах у нее заблестели слезы. – Нет, это не ревность, а что-то хуже... я затрудняюсь назвать. – Она взяла себя за виски и продолжала с увлечением: – Вы, мужчины, бываете так гадки! Это ужасно!

– Ничего я не вижу тут ужасного.

– Я не видела, не знаю, но говорят, что вы, мужчины, еще в детстве начинаете с горничными и потом уже по привычке не чувствуете никакого отвращения. Я не знаю, не знаю, но я даже читала... Жорж, ты, конечно, прав, – сказала она, подходя к Орлову и меняя свой тон на ласковый и умоляющий, – в самом деле, я сегодня не в духе. Но ты пойми, я не могу иначе. Она мне противна, и я боюсь ее. Мне тяжело ее видеть.

– Неужели нельзя быть выше этих мелочей? – сказал Орлов, пожимая в недоумении плечами и отходя от камина. – Ведь нет ничего проще: не замечайте ее, и она не будет противна, и не понадобится вам из пустяка делать целую драму.

Я вышел из кабинета и не знаю, какой ответ получил Орлов. Как бы то ни было, Поля осталась у нас. После этого Зинаида Федоровна ни за чем уже не обращалась к ней и, видимо, старалась обходиться без ее услуг; когда Поля подавала ей что-нибудь или даже только проходила мимо, звеня своим браслетом и треща юбками, то она вздрагивала.

Я думаю, что если бы Грузин или Пекарский попросили Орлова рассчитать Полю, то он сделал бы это без малейшего колебания, не утруждая себя никакими объяснениями; он был сговорчив, как все равнодушные люди. Но в отношениях своих к Зинаиде Федоровне он почему-то даже в мелочах проявлял упрямство, доходившее подчас до самодурства. Так уж я и знал: если что понравилось Зинаиде Федоровне, то наверное не понравится ему. Когда она, вернувшись из магазина, спешила похвалиться перед ним обновками, то он мельком взглядывал на них и холодно говорил, что чем больше в квартире лишних вещей, тем меньше воздуха. Случалось, уже надевши фрак, чтобы идти куда-нибудь, и уже простившись с Зинаидою Федоровной, он вдруг из упрямства оставался дома. Мне казалось тогда, что оставался дома для того только, чтобы чувствовать себя несчастным.

– Почему же вы остались? – говорила Зинаида Федоровна с напускною досадой и в то же время сияя от удовольствия. – Почему? Вы привыкли по вечерам не сидеть дома, и я не хочу, чтобы вы ради меня изменяли вашим привычкам. Поезжайте, пожалуйста, если не хотите, чтобы я чувствовала себя виноватой.

– А разве вас винит кто-нибудь? – говорил Орлов.

С видом жертвы он разваливался у себя в кабинете в кресле и, заслонив глаза рукой, брался за книгу. Но скоро книга валилась из рук, он грузно поворачивался в кресле и опять заслонял глаза, как от солнца. Теперь уж ему было досадно, что он не ушел.

– Можно войти? – говорила Зинаида Федоровна, нерешительно входя в кабинет. – Вы читаете? А я соскучилась и пришла на одну минутку... взглянуть.

Помню, в один из вечеров она вошла так же вот нерешительно и некстати и опустилась на ковер у ног Орлова, и по ее робким, мягким движениям видно было, что она не понимала его настроения и боялась.

– А вы все читаете... – начала она вкрадчиво, видимо, желая польстить ему. – Знаете, Жорж, в чем еще тайна вашего успеха? Вы очень образованны и умны. Это у вас какая книга?

Орлов ответил. Прошло в молчании несколько минут, показавшихся мне очень длинными. Я стоял в гостиной, откуда наблюдал обоих, и боялся закашлять.

– Я хотела что-то сказать вам... – проговорила тихо Зинаида Федоровна и засмеялась. – Сказать? Вы, пожалуй, станете смеяться и назовете это самообольщением. Видите ли, мне ужасно, ужасно хочется думать, что вы сегодня остались дома ради меня... чтобы этот вечер провести вместе. Да? Можно так думать?

– Думайте, – сказал Орлов, заслоняя глаза. – Истинно счастливый человек тот, кто думает не только о том, что есть, но даже о том, чего нет.

– Вы сказали что-то длинное, я не совсем поняла. То есть вы хотите сказать, что счастливые люди живут воображением? Да, это правда. Я люблю по вечерам сидеть в вашем кабинете и уноситься мыслями далеко, далеко... Приятно бывает помечтать. Давайте, Жорж, мечтать вслух!

– Я в институте не был, не проходил этой науки.

– Вы не в духе? – спросила Зинаида Федоровна, беря Орлова за руку. – Скажите – отчего? Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у вас болит или вы сердитесь на меня...

Прошло в молчании еще несколько длинных минут.

– Отчего вы переменились? – сказала она тихо. – Отчего вы не бываете уже так нежны и веселы, как на Знаменской? Прожила я у вас почти месяц, но мне кажется, мы еще не начинали жить и ни о чем еще не поговорили как следует. Вы всякий раз отвечаете мне шуточками или холодно и длинно, как учитель. И в шуточках ваших что-то холодное... Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?

– Я всегда говорю серьезно.

– Ну, вот давайте говорить. Ради бога, Жорж... Давайте?

– Давайте. Но о чем?

– Будем говорить о нашей жизни, о будущем... – сказала мечтательно Зинаида Федоровна. – Я все строю планы жизни, все строю – и мне так хорошо! Жорж, я начну с вопроса: когда вы оставите вашу службу?..

– Это зачем же? – спросил Орлов, отнимая руку от лба.

– С вашими взглядами нельзя служить. Вы там не на месте.

– Мои взгляды? – спросил Орлов. – Мои взгляды? По убеждениям и по натуре я обыкновенный чиновник, щедринский герой. Вы принимаете меня за кого-то другого, смею вас уверить.

– Опять шуточки, Жорж!

– Нисколько. Служба не удовлетворяет меня, быть может, но все же для меня она лучше, чем что-нибудь другое. Там я привык, там люди такие же, как я; там я не лишний, во всяком случае, и чувствую себя сносно.

– Вы ненавидите службу, и вам она претит.

– Да? Если я подам в отставку, стану мечтать вслух и унесусь в иной мир, то, вы думаете, этот мир будет мне менее ненавистен, чем служба?

– Чтобы противоречить мне, вы готовы даже клеветать на себя, – обиделась Зинаида Федоровна и встала. – Я жалею, что начала этот разговор.

– Что же вы сердитесь? Ведь я не сержусь, что вы не служите. Каждый живет, как хочет.

– Да разве вы живете, как хотите? Разве вы свободны? Писать всю жизнь бумаги, которые противны вашим убеждениям, – продолжала Зинаида Федоровна, в отчаянии всплескивая руками, – подчиняться, поздравлять начальство с Новым годом, потом карты, карты и карты, а главное, служить порядкам, которые не могут быть вам симпатичны, – нет, Жорж, нет! Не шутите так грубо. Это ужасно. Вы идейный человек и должны служить только идее.

– Право, вы принимаете меня за кого-то другого, – вздохнул Орлов.

– Скажите просто, что вы не хотите со мной говорить. Я вам противна, вот и все, – проговорила сквозь слезы Зинаида Федоровна.

– Вот что, моя милая, – сказал Орлов наставительно, поднимаясь в кресле. – Вы сами изволили заметить, человек я умный и образованный, а ученого учить – только портить. Все идеи, малые и великие, которые вы имеете в виду, называя меня идейным человеком, мне хорошо известны. Стало быть, если службу и карты я предпочитаю этим идеям, то, вероятно, имею на то основание. Это раз. Во-вторых, вы, насколько мне известно, никогда не служили и суждения свои о государственной службе можете черпать только из анекдотов и плохих повестей. Поэтому нам не мешало бы условиться раз навсегда: не говорить о том, что нам давно уже известно, или о том, что не входит в круг нашей компетенции.

– Зачем вы со мной так говорите? – проговорила Зинаида Федоровна, отступая назад, как бы в ужасе. – Зачем? Жорж, опомнитесь, бога ради!

Голос ее дрогнул и оборвался; она, по-видимому, хотела задержать слезы, но вдруг зарыдала.

– Жорж, дорогой мой, я погибаю! – сказала она по-французски, быстро опускаясь перед Орловым и кладя голову ему на колени. – Я измучилась, утомилась и не могу больше, не могу... В детстве ненавистная, развратная мачеха, потом муж, а теперь вы... вы... Вы на мою безумную любовь отвечаете иронией и холодом... И эта страшная, наглая горничная! – продолжала она, рыдая. – Да, да, я вижу: я вам не жена, не друг, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашею любовницей... Я убью себя!

Я не ожидал, что эти слова и этот плач произведут на Орлова такое сильное впечатление. Он покраснел, беспокойно задвигался в кресле, и на лице его вместо иронии показался тупой, мальчишеский страх.

– Дорогая моя, вы меня не поняли, клянусь вам, – растерянно забормотал он, трогая ее за волосы и плечи. – Простите меня, умоляю вас. Я был не прав и... ненавижу себя.

– Я оскорбляю вас своими жалобами и нытьем... Вы честный, великодушный... редкий человек, я сознаю это каждую минуту, но меня все дни мучила тоска...

Зинаида Федоровна порывисто обняла Орлова и поцеловала его в щеку.

– Только не плачьте, пожалуйста, – проговорил он.

– Нет, нет... Я уже наплакалась, и мне легко.

– Что касается горничной, то завтра же ее не будет, – сказал он, все еще беспокойно двигаясь в кресле.

– Нет, она должна остаться, Жорж! Слышите? Я уже не боюсь ее... Надо быть выше мелочей и не думать глупостей. Вы правы! Вы – редкий... необыкновенный человек!

Скоро она перестала плакать. С невысохшими слезинками на ресницах, сидя на коленях у Орлова, она вполголоса рассказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминание детства и юности, и гладила его рукой по лицу, целовала и внимательно рассматривала его руки с кольцами и брелоки на цепочке. Она увлекалась и своим рассказом, и близостью любимого человека, и оттого, вероятно, что недавние слезы очистили и освежили ее душу, голос ее звучал необыкновенно чисто и искренно. А Орлов играл ее каштановыми волосами и целовал ее руки, беззвучно прикасаясь к ним губами.

Затем пили в кабинете чай, и Зинаида Федоровна читала вслух какие-то письма. В первом часу пошли спать.

В эту ночь у меня сильно болел бок, и я до самого утра не мог согреться и уснуть. Мне слышно было, как Орлов прошел из спальни к себе в кабинет. Просидев там около часа, он позвонил. От боли и утомления я забыл о всех порядках и приличиях в свете и отправился в кабинет в одном нижнем белье и босой. Орлов в халате и в шапочке стоял в дверях и ждал меня.

– Когда тебя зовут, ты должен являться одетым, – сказал он строго. – Подай другие свечи.

Я хотел извиниться, но вдруг сильно закашлялся и, чтобы не упасть, ухватился одною рукой за косяк.

– Вы больны? – спросил Орлов.

Кажется, за все время нашего знакомства это он в первый раз сказал мне «вы». Бог его знает, почему. Вероятно, в нижнем белье и с лицом, искаженным от кашля, я плохо играл свою роль и мало походил на лакея.

– Если вы больны, то зачем же вы служите? – сказал он.

– Чтобы не умереть с голода, – ответил я.

– Как все это, в сущности, пакостно! – тихо проговорил он, идя к своему столу.

Пока я, накинув на себя сюртук, вставлял и зажигал новые свечи, он сидел около стола и, протянув ноги на кресло, обрезывал книгу.

Оставил я его углубленным в чтение, и книга уже не валилась у него из рук, как вечером.

VII

Теперь, когда я пишу эти строки, мою руку удерживает воспитанный во мне с детства страх – показаться чувствительным и смешным; когда мне хочется ласкать и говорить нежности, я не умею быть искренним. Вот именно от этого страха и с непривычки я никак не могу выразить с полной ясностью, что происходило тогда в моей душе.

Я не был влюблен в Зинаиду Федоровну, но в обыкновенном человеческом чувстве, какое я питал к ней, было гораздо больше молодого, свежего и радостного, чем в любви Орлова.

Работая по утрам сапожною щеткой или веником, я с замиранием сердца ждал, когда, наконец, услышу ее голос и шаги. Стоять и смотреть на нее, когда она пила кофе и потом завтракала, подавать ей в передней шубку и надевать на ее маленькие ножки калоши, причем она опиралась на мое плечо, потом ждать, когда снизу позвонит мне швейцар, встречать ее в дверях, розовую, холодную, попудренную снегом, слушать отрывистые восклицания насчет мороза или извозчика, – если б вы знали, как все это было для меня важно! Мне хотелось влюбиться, иметь свою семью, хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос. Я мечтал и за обедом, и на улице, когда меня посылали куда-нибудь, и ночью, когда не спал. Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, медные кастрюли, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы, и мне грезились жена, детская, тропинки в саду, домик...

Я знал, что если бы я полюбил ее, то не посмел бы рассчитывать на такое чудо, как взаимность, но это соображение меня не беспокоило. В моем скромном, тихом чувстве, похожем на обыкновенную привязанность, не было ни ревности к Орлову, ни даже зависти, так как я понимал, что личное счастье для такого калеки, как я, возможно только в мечтах.

Когда Зинаида Федоровна по ночам, поджидая своего Жоржа, неподвижно глядела в книгу, не перелистывая страниц, или когда вздрагивала и бледнела оттого, что через комнату проходила Поля, я страдал вместе с нею, и мне приходило в голову – разрезать поскорее этот тяжелый нарыв, сделать поскорее так, чтобы она узнала все то, что говорилось здесь в четверги за ужином, но – как это сделать? Все чаще и чаще мне приходилось видеть слезы. В первые недели она смеялась и пела свою песенку, даже когда Орлова не было дома, но уже на другой месяц у нас в квартире была унылая тишина, нарушаемая только по четвергам.

Она льстила Орлову и, чтобы добиться от него неискренней улыбки или поцелуя, стояла перед ним на коленях, ласкалась, как собачонка. Проходя мимо зеркала, даже когда у нее на душе было очень тяжело, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически. Мне казалось странным, что она все еще продолжала интересоваться нарядами и приходить в восторг от своих покупок. Это как-то не шло к ее искренней печали. Она следила за модой и шила себе дорогие платья. Для кого и для чего? Мне особенно памятно одно новое платье, которое стоило четыреста рублей. За лишнее, ненужное платье отдавать четыреста рублей, когда наши поденщицы за свой каторжный труд получают по двугривенному в день на своих харчах и когда венецианским и брюссельским кружевницам платят только по полуфранку в день в расчете, что остальное они добудут развратом; и мне было странно, что Зинаида Федоровна не сознает этого, мне было досадно. Но стоило ей только уйти из дому, как я все извинял, все объяснял и ждал, когда позвонит мне снизу швейцар.

Относилась она ко мне как к лакею, существу низшему. Можно гладить собаку и в то же время не замечать ее; мне приказывали, задавали вопросы, но не замечали моего присутствия. Хозяева считали неприличным говорить со мной больше, чем это принято; если б я, прислуживая за обедом, вмешался в разговор или засмеялся, то меня, наверное, сочли бы сумасшедшим и дали бы мне расчет. Но все же Зинаида Федоровна благоволила ко мне. Когда она посылала меня куда-нибудь или объясняла, как обращаться с новою лампой или что-нибудь вроде, то лицо у нее было необыкновенно ясное, доброе и приветливое, и глаза смотрели мне прямо в лицо. При этом мне всякий раз казалось, что она с благодарностью вспоминает, как я носил ей письма на Знаменскую. Когда она звонила, то Поля, считавшая меня ее фаворитом и ненавидевшая меня за это, говорила с язвительной усмешкой:

– Иди, тебя твоя зовет.

Зинаида Федоровна относилась ко мне как к существу низшему и не подозревала, что если кто и был в доме унижен, так это только она одна. Она не знала, что я, лакей, страдал за нее и раз двадцать на день спрашивал себя, что́ ожидает ее впереди и чем все это кончится. Дела с каждым днем заметно становились хуже. После того вечера, когда говорили о службе, Орлов, не любивший слез, стал, видимо, бояться и избегать разговоров; когда Зинаида Федоровна начинала спорить или умолять или собиралась заплакать, то он под благовидным предлогом уходил к себе в кабинет или вовсе из дому. Он все реже и реже ночевал дома и еще реже обедал; по четвергам он уже сам просил своих приятелей, чтоб они увезли его куда-нибудь. Зинаида Федоровна по-прежнему мечтала о своей кухне, о новой квартире и путешествии за границу, но мечты оставались мечтами. Обед приносили из ресторана, квартирного вопроса Орлов просил не поднимать впредь до возвращения из-за границы, а о путешествии говорил, что нельзя ехать раньше, чем у него отрастут длинные волосы, так как таскаться по отелям и служить идее нельзя без длинных волос.

В довершение всего к нам в отсутствие Орлова стал наведываться по вечерам Кукушкин. В поведении его не было ничего особенного, но я все никак не мог забыть того разговора, когда он собирался отбить у Орлова Зинаиду Федоровну. Его поили чаем и красным вином, а он хихикал и, желая сказать приятное, уверял, что гражданский брак во всех отношениях выше церковного и что, в сущности, все порядочные люди должны прийти теперь к Зинаиде Федоровне и поклониться ей в ножки.

VIII

Рождественские Святки прошли скучно, в смутных ожиданиях чего-то недоброго. Накануне Нового года за утренним кофе Орлов неожиданно объявил, что начальство посылает его с особыми полномочиями к сенатору, ревизующему какую-то губернию.

– Не хочется ехать, да не придумаешь отговорки! – сказал он с досадой. – Надо ехать, ничего не поделаешь.

От такой новости у Зинаиды Федоровны мгновенно покраснели глаза.

– Надолго? – спросила она.

– Дней на пять.

– Я, признаться, рада, что ты едешь, – сказала она, подумав. – Развлечешься. Влюбишься в кого-нибудь дорогой и потом мне расскажешь.

Она при всяком удобном случае старалась дать понять Орлову, что она его нисколько не стесняет и что он может располагать собою, как хочет, и эта нехитрая, шитая белыми нитками политика никого не обманывала и только лишний раз напоминала Орлову, что он несвободен.

– Я поеду сегодня вечером, – сказал он и стал читать газеты.

Зинаида Федоровна собиралась проводить его на вок– зал, но он отговорил ее, сказавши, что он уезжает не в Америку и не на пять лет, а только всего на пять дней, даже меньше.

В восьмом часу происходило прощание. Он обнял ее одною рукою и поцеловал в лоб и в губы.

– Будь умницей, не скучай без меня, – проговорил он ласковым, сердечным тоном, который и меня тронул. – Храни тебя создатель.

Она жадно вглядывалась в его лицо, чтобы покрепче запечатлеть в памяти дорогие черты, потом грациозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.

– Прости мне наши недоразумения, – сказала она по-французски. – Муж и жена не могут не ссориться, если любят, а я люблю тебя до сумасшествия. Не забывай... Телеграфируй почаще и подробнее.

Орлов поцеловал ее еще раз и, не сказав ни слова, вышел в смущении. Когда уже за дверью щелкнул замок, он остановился на средине лестницы в раздумье и взглянул наверх. Мне казалось, что если бы сверху в это время донесся хоть один звук, то он вернулся бы. Но было тихо. Он поправил на себе шинель и стал нерешительно спускаться вниз.

У подъезда давно уже ждали извозчики. Орлов сел на одного, я с двумя чемоданами на другого. Был сильный мороз, и на перекрестках дымились костры. От быстрой езды холодный ветер щипал мне лицо и руки, захватывало дух, и я, закрыв глаза, думал: какая она великолепная женщина! Как она любит! Даже ненужные вещи собирают теперь по дворам и продают их с благотворительною целью, и битое стекло считается хорошим товаром, но такая драгоценность, такая редкость, как любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадает совершенно даром. Один старинный социолог смотрел на всякую дурную страсть как на силу, которую при уменье можно направить к добру, а у нас и благородная, красивая страсть зарождается и потом вымирает, как бессилие, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?

Извозчики неожиданно остановились. Я открыл глаза и увидел, что мы стоим на Сергиевской, около большого дома, где жил Пекарский. Орлов вышел из саней и скрылся в подъезде. Минут через пять в дверях показался лакей Пекарского, без шапки, и крикнул мне, сердясь на мороз:

– Глухой, что ли? Отпусти извозчиков и ступай наверх. Зовут!

Ничего не понимая, я отправился во второй этаж. Я и раньше бывал в квартире Пекарского, то есть стоял в передней и смотрел в залу, и после сырой мрачной улицы она всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Теперь в этом блеске я увидел Грузина, Кукушкина и немного погодя Орлова.

– Вот что, Степан, – сказал он, подходя ко мне. – Я проживу здесь до пятницы или субботы. Если будут письма и телеграммы, то каждый день приноси их сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уехал и велел кланяться. Ступай с богом.

Когда я вернулся домой, Зинаида Федоровна лежала в гостиной на софе и ела грушу. Горела только одна свеча, вставленная в канделябру.

– Не опоздали к поезду? – спросила Зинаида Федоровна.

– Никак нет. Приказали кланяться.

Я пошел к себе в лакейскую и тоже лег. Делать было нечего, и читать не хотелось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягал мысль, чтобы понять, для чего понадобился этот обман. Ведь так только подростки обманывают своих любовниц. Неужели он, много читающий и рассуждающий человек, не мог придумать чего-нибудь поумнее? Признаюсь, я был не плохого мнения об его уме. Я думал, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильного человека, то он употребил бы на это много энергии и искусства, тут же, чтобы обмануть женщину, сгодилось, очевидно, то, что первое пришло в голову; удастся обман – хорошо, не удастся – беда не велика, можно будет солгать во второй раз так же просто и скоро, не ломая головы.

В полночь, когда в верхнем этаже над нами, встречая Новый год, задвигали стульями и прокричали «ура», Зинаида Федоровна позвонила мне из комнаты, что рядом с кабинетом. Она, вялая от долгого лежанья, сидела за столом и писала что-то на клочке бумаги.

– Нужно отправить телеграмму, – сказала она и улыбнулась. – Поезжайте скорее на вокзал и попросите послать вслед.

Выйдя затем на улицу, я прочел на клочке: «С Новым годом, с новым счастьем. Скорей телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла целая вечность. Жалею, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцелуев и самое сердце. Будь весел, радость моя. Зина».

Я послал эту телеграмму и на другой день утром отдал расписку.

IX

Хуже всего, что Орлов необдуманно посвятил в тайну своего обмана также и Полю, приказав ей принести сорочки на Сергиевскую. После этого она со злорадством и с непостижимою для меня ненавистью смотрела на Зинаиду Федоровну и не переставала у себя в комнате и в передней фыркать от удовольствия.

– Зажилась, пора и честь знать! – говорила она с восторгом. – Самой бы надо понимать...

Она уже нюхом чуяла, что Зинаиде Федоровне осталось у нас недолго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила все, что попадалось на глаза, – флаконы, черепаховые шпильки, платки, ботинки. На другой день Нового года Зинаида Федоровна позвала меня в свою комнату и сообщила мне вполголоса, что у нее пропало черное платье. И потом ходила по всем комнатам бледная, с испуганным и негодующим лицом и разговаривала сама с собой:

– Каково? Нет, каково? Ведь это неслыханная дерзость!

За обедом она хотела налить себе супу, но не могла – дрожали руки. И губы у нее дрожали. Она беспомощно поглядывала на суп и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдруг не выдержала и посмотрела на Полю.

– Вы, Поля, можете выйти отсюда, – сказала она. – Достаточно одного Степана.

– Ничего-с, постою-с, – ответила Поля.

– Незачем вам тут стоять. Вы уходите отсюда совсем... совсем! – продолжала Зинаида Федоровна, вставая в сильном волнении. – Можете искать себе другое место. Сейчас же уходите!

– Без приказания барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Как они прикажут, так и будет.

– Я тоже приказываю вам! Я тут хозяйка! – сказала Зинаида Федоровна и вся покраснела.

– Может, вы и хозяйка, но рассчитать меня может только барин. Они меня нанимали.

– Вы не смеете оставаться здесь ни одной минуты! – крикнула Зинаида Федоровна и ударила ножом по тарелке. – Вы воровка! Слышите?

Зинаида Федоровна бросила на стол салфетку и быстро, с жалким, страдальческим лицом, вышла из столовой. Поля, громко рыдая и что-то причитывая, тоже вышла. Суп и рябчик остыли. И почему-то теперь вся эта ресторанная роскошь, бывшая на столе, показалась мне скудною, воровскою, похожею на Полю. Самый жалкий и преступный вид имели два пирожка на тарелочке. «Сегодня нас унесут обратно в ресторан, – как бы говорили они, – а завтра опять подадут к обеду какому-нибудь чиновнику или знаменитой певице».

– Важная барыня, подумаешь! – доносилось до моего слуха из комнаты Поли. – Если бы я захотела, давно бы такою же барыней была, да стыд есть! Посмотрим, кто из нас первая уйдет! Да!

Позвонила Зинаида Федоровна. Она сидела у себя в комнате, в углу, с таким выражением, как будто ее посадили в угол в наказание.

– Телеграммы не приносили? – спросила она.

– Никак нет.

– Справьтесь у швейцара, может быть, есть телеграмма. Да не уходите из дому, – сказала она мне вслед, – мне страшно оставаться одной.

Потом мне почти каждый час приходилось бегать вниз к швейцару и спрашивать, нет ли телеграммы. Что за жуткое время, должен признаться! Зинаида Федоровна, чтобы не видеть Поли, обедала и пила чай у себя в комнате, тут же и спала на коротком диване, похожем на букву Э, и сама убирала за собой постель. В первые дни носил телеграммы я, но, не получая ответа, она перестала верить мне и сама ездила на телеграф. Глядя на нее, я тоже с нетерпением ждал телеграммы. Я надеялся, что он придумает какую-нибудь ложь, например распорядится, чтобы ей послали телеграмму с какой-нибудь станции. Если он слишком заигрался в карты, думал я, или успел уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнят ему о нас и Грузин и Кукушкин. Но напрасно мы ожидали. Раз пять на день я входил к Зинаиде Федоровне с тем, чтобы рассказать ей всю правду, но она глядела, как коза, плечи у нее были опущены, губы шевелились, и я уходил назад, не сказав ни слова. Сострадание и жалость отнимали у меня все мужество. Поля как ни в чем не бывало, веселая и довольная, убирала кабинет барина, спальню, рылась в шкафах и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Федоровны, напевала что-то и кашляла. Ей нравилось, что от нее прятались. Вечером она уходила куда-то, а часа в два или три звонилась, и я должен был отворять ей и выслушивать замечания насчет своего кашля. Тотчас же слышался другой звонок, я бежал к комнате, что рядом с кабинетом, и Зинаида Федоровна, просунув в дверь голову, спрашивала: «Кто это звонил?» А сама смотрела мне на руки – нет ли в них телеграммы.

Когда, наконец, в субботу позвонили снизу и на лестнице послышался знакомый голос, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала; она бросилась к нему навстречу, обняла его, целовала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцар внес чемоданы, послышался веселый голос Поли. Точно кто на каникулы приехал!

– Отчего ты не телеграфировал? – говорила Зинаида Федоровна, тяжело дыша от радости. – Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время... О боже мой!

– Очень просто! Мы с сенатором в первый же день поехали в Москву, я не получал твоих телеграмм, – сказал Орлов. – После обеда я, душа моя, дам тебе самый подробный отчет, а теперь спать, спать и спать. Замаялся в вагоне.

Видно было, что он не спал всю ночь, вероятно, играл в карты и много пил. Зинаида Федоровна уложила его в постель, и все мы потом до самого вечера ходили на цыпочках. Обед прошел вполне благополучно, но когда ушли в кабинет пить кофе, началось объяснение. Зинаида Федоровна заговорила о чем-то быстро, вполголоса, она говорила по-французски, и речь ее журчала, как ручей, потом послышался громкий вздох Орлова и его голос.

– Боже мой! – сказал он по-французски. – Неужели у вас нет новостей посвежее, чем эта вечная песня о злодейке горничной?

– Но, милый, она меня обокрала и наговорила мне дерзостей.

– Но отчего она меня не обкрадывает и не говорит мне дерзостей? Отчего я никогда не замечаю ни горничных, ни дворников, ни лакеев? Милая моя, вы просто капризничаете и не хотите иметь характера... Я даже подозреваю, что вы беременны. Когда я предлагал вам уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогнал ее. А я в таких случаях тоже упрямый человек: на каприз я отвечаю тоже капризом. Вы хотите, чтобы она ушла, ну, а я вот хочу, чтобы она осталась. Это единственный способ излечить вас от нервов.

– Ну, будет, будет! – сказала испуганно Зинаида Федоровна. – Перестанем говорить об этом... Отложим до завтра. Теперь расскажи мне о Москве... Что в Москве?

X

На другой день – это было 7 января, день Иоанна Крестителя – Орлов после завтрака надел черный фрак и орден, чтобы ехать к отцу поздравить его с ангелом. Нужно было ехать к двум часам, а когда он кончил одеваться, было только половина второго. Как употребить эти полчаса? Он ходил по гостиной и декламировал поздравительные стихи, которые читал когда-то в детстве отцу и матери. Тут же сидела Зинаида Федоровна, собравшаяся ехать к портнихе или в магазин, и слушала его с улыбкой. Не знаю, с чего у них начался разговор, но когда я принес Орлову перчатки, он стоял перед Зинаидой Федоровной и с капризным, умоляющим лицом говорил ей:

– Ради бога, ради всего святого, не говорите вы о том, что уже известно всем и каждому! И что за несчастная способность у наших умных, мыслящих дам говорить с глубокомысленным видом и с азартом о том, что давно уже набило оскомину даже гимназистам. Ах, если бы вы исключили из нашей супружеской программы все эти серьезные вопросы! Как бы одолжили!

– Мы, женщины, не можем сметь свое суждение иметь.

– Я вам даю полную свободу, будьте либеральны и цитируйте каких угодно авторов, но сделайте мне уступку, не трактуйте в моем присутствии только о двух вещах: о зловредности высшего света и о ненормальностях брака. Поймите же вы, наконец. Высший свет бранят всегда, чтобы противупоставить его тому свету, где живут купцы, попы, мещане и мужики, разные там Сидоры и Никиты. Оба света мне противны, но если бы мне предложили выбирать по совести между тем и другим, то я, не задумываясь, выбрал бы высший, и это не было бы ложью и кривляньем, так как все мои вкусы на его стороне. Наш свет и пошл и пуст, но зато мы с вами хоть порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств – потрафляем, таперича, чтоб тебе повылазило, и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство.

– Мужик и купец кормят вас.

– Да, ну так что же? Это рекомендует с дурной стороны не меня только, но и их также. Они кормят меня и ломают передо мною шапку, значит, у них не хватает ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высший свет и низший – оба лучше. Сердцем и умом я против обоих, но вкусы мои на стороне первого. Ну-с, что же касается теперь ненормальностей брака, – продолжал Орлов, взглянув на часы, – то пора вам понять, что никаких ненормальностей нет, а есть пока только неопределенные требования к браку. Что вы хотите от брака? В законном и незаконном сожительстве, во всех союзах и сожительствах, хороших и дурных, – одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для вас все, без нее ваше существование не имело бы для вас смысла. Вам ничего не нужно, кроме сущности, вы и берете ее, но с тех пор, как вы начитались повестей, вам стало стыдно брать, и вы мечетесь из стороны в сторону, меняете очертя голову мужчин и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностях брака. Раз вы не можете и не хотите устранить сущности, самого главного вашего врага, вашего сатану, раз вы продолжаете рабски служить ему, то какие тут могут быть серьезные разговоры? Все, что вы ни скажете мне, будет вздор и кривлянье. Не поверю я вам.

Я пошел узнать у швейцара, есть ли извозчик, и когда вернулся, то застал уже ссору. Как выражаются моряки, ветер крепчал.

– Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашим цинизмом, – говорила Зинаида Федоровна, ходя в сильном волнении по гостиной. – Мне отвратительно вас слушать. Я чиста перед богом и людьми, и мне не в чем раскаиваться. Я ушла от мужа к вам и горжусь этим. Горжусь, клянусь вам моею честью!

– Ну, и прекрасно.